INTRODUCTION

Avant le vingtième siècle, donc avant même qu’ils deviennent une grande puissance, les États-Unis avaient déjà une relation particulière au reste du monde :

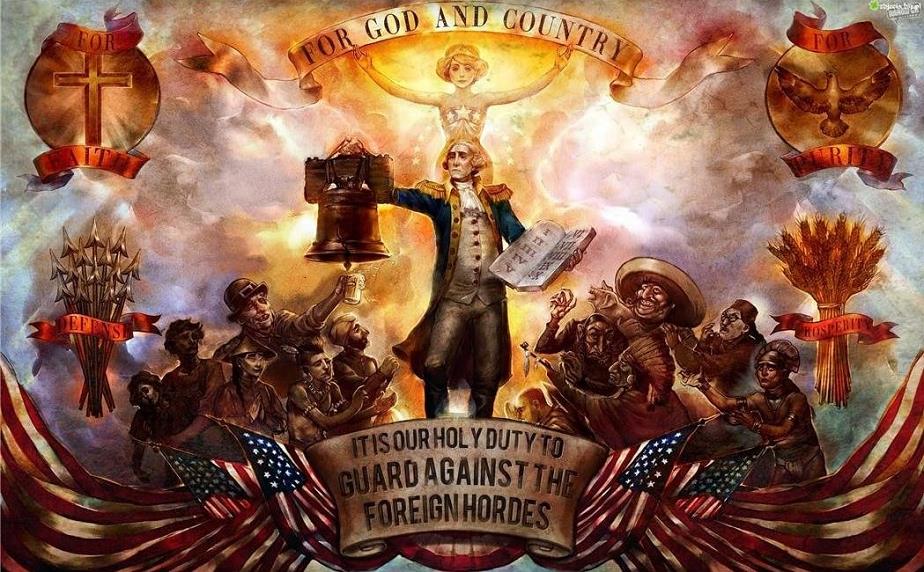

Le rôle important qu’a joué la religion dans leur histoire a fait émerger dans la mentalité collective étasunienne un concept original, celui de « destinée manifeste ». Il s’agit en quelque sorte de la conviction que les États-Unis sont une nation privilégiée par la providence divine et que Dieu a voulu faire d’elle un modèle pour le monde.

Cette conviction a été renforcée, à l’époque de la Guerre d’Indépendance (1776-1783) car les États-Unis sont alors devenus la première démocratie moderne ainsi qu’un modèle politique. La grande liberté qui y régnait a fait d’eux un pôle d’attraction unique : les peuples opprimés du monde entier venaient s’installer aux États-Unis avec un fort espoir de réussite sociale (c’est ce qu’on appelle le « rêve américain »).

Au vingtième siècle, la place des États-Unis dans le monde s’est complètement transformée :

La Première Guerre mondiale a marqué le début du déclin européen et le début de l’affirmation des États-Unis comme la première puissance mondiale, d’abord au plan économique, puis militaire.

Les États-Unis ont été impliqués dans sept conflits importants depuis 19171 (ainsi que dans une multitude de conflits secondaires). Jamais aucune autre nation n’est intervenue militairement aussi souvent et sur des théâtres aussi variés, ce qui a d’ailleurs suscité de multiples formes de résistance et de contestation.

Pourtant, les États-Unis n’ont jamais totalement assumé leur rôle de puissance dominante. Ils ont souvent hésité à s’engager dans les conflits. Ils ont connu des périodes d’isolationnisme et de repli sur eux-mêmes. Ils ont rarement cherché à conquérir des territoire. Ils ne se sont vraiment impliqués dans les affaires mondiales que durant deux périodes clairement délimitées : de 1917 à 1919 et de 1941 au milieu des années 1990, soit le temps des deux guerres mondiales et de la Guerre Froide.

Le reste du temps, les États-Unis ont balancé entre deux attitudes :

– le repli sur eux-mêmes, comme au cours des années 20 et 30, où ils se sont presque totalement désintéressés des affaires du monde

– une politique de gestion unilatérale de leurs intérêts et de consolidation de leur domination économique et culturelle, s’appuyant généralement sur la diplomatie mais n’hésitant pas à faire usage de la force.

Comment expliquer ces hésitations de la première puissance mondiale ? De quelle manière les États-Unis ont-ils assumé leur rôle de première puissance mondiale depuis un siècle ?

NOTE 1 : Première et Seconde Guerres mondiales, Guerre de Corée (1950-53), Guerre du Vietnam (1964-73), Guerre du Golfe (1991), Guerre d’Afghanistan (2001 à aujourd’hui) et Guerre d’Irak (2003-2011)

1/ UNE PUISSANCE HÉSITANTE (1917-1945)

a) L’utopisme déçu du Président Wilson

Une entrée en guerre tardive et contre leur volonté dans le premier conflit mondial

Jusqu’en 1917, les États-Unis sont sous l’influence de la « Doctrine Monroe ». Énoncée 1823 par le Président Monroe, cette doctrine affirme que la zone d’influence naturelle des États-Unis est le continent américain ; par conséquent les Européens ne doivent pas intervenir dans les affaires des États-unis ni du contient américain et, en contrepartie, les États-Unis n’interviendront pas dans les affaires européennes.

C’est pourquoi ils n’interviennent pas dans la Première Guerre mondiale lorsqu’elle éclate en 1914. Pourtant, leurs relations commerciales avec l’Angleterre et avec la France sont importantes, et ils se sentent plus proches de ces deux démocraties que de l’Empire Allemand. A partir de 1916, l’Allemagne décide de s’attaquer aux navires des États-Unis qui ravitaillent l’Europe. C’est ce qu’on appelle la « Guerre sous-marine à outrance » : les navires de la marine marchande sont coulés sans sommation2. Les États-Unis se retrouvent impliqués dans le conflit contre leur volonté. Le Président Wilson, décide d’entrer en guerre en 1917.

Une fois entrés en guerre, les États-Unis s’y impliquent totalement et jouent un rôle décisif (surtout à partir de 1918) dans l’effondrement de l’Allemagne. A la fin de 1918, ils déploient près de deux millions de soldats et fournissent un nombre très important de véhicules motorisés, sans compter les prêts très importants consentis par les banques étasuniennes aux gouvernements de la Triple entente.

Les 14 points du Président Wilson (consulter le texte n°2 p. 224 du manuel)

Woodrow Wilson (1856-1924), 28ème présidents des E.U., (de 1913 à 1921), est un idéaliste. Ancien historien (Président de l’Université de Princeton) entré tardivement en politique dans le Parti démocrate, il a été préoccupé par la guerre en Europe dès le début du conflit bien qu’il ait d’abord tout fait pour que son pays ne s’y retrouve pas impliqué. En 1916, il propose même aux belligérants la médiation des États-Unis pour entamer des pourparlers de paix, mais l’Allemagne refuse. Peu de temps après, l’agression allemande contre les navires marchands des États-Unis force ceux-ci à entrer en guerre.

Avant même la fin de la guerre, Wilson se préoccupe de la paix future. Le 8 janvier 1918, il adresse au Congrès des États-Unis un discours en 14 points qui doit poser les bases de cette paix. Son discours développe l’idée que l’Europe ne connaîtra la paix que si elle adopte les mêmes principes que ceux qui ont fait la réussite des États-Unis, notamment la démocratie et le libéralisme. Il milite aussi pour le pacifisme et le droit des nations.

Parmi ces « 14 points de Wilson », les plus importants sont le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (point n° 10, 12 et 13), la liberté du commerce et des mers (point n° 2), une « diplomatie franche et transparente » (point n° 1 et 3), la nécessité d’une limitation des armements (point n° 4) et la création d’une organisation internationale, la SDN, chargée d’arbitrer les conflits (point n° 14)

Note 2 : L’Allemagne a aussi signé un pacte secret d’alliance avec le Mexique. Cette opération est découverte grâce à l’interception d’un télégramme du Ministre allemand des affaires étrangères en janvier 1916. Pour les États-Unis, c’est une infraction à la doctrine Monroe.

Influence et limites des « 14 points » de Wilson

Wilson tente d’imposer ses idées lors des négociations des quatre grands traités de paix3. (photo n°4 p. 225) Cependant il se heurte à la position intransigeante de la France envers l’Allemagne, notamment au sujet des réparations : Clemenceau veut briser définitivement la puissance allemande et impose des mesures d’une extrême sévérité, ce qui menace dès le début le fragile équilibre de la paix.

De plus, l’éparpillement des nationalités en Europe centrale rend presque impossible la satisfaction du droit de tous les peuples ou alors il faudrait déplacer des millions de gens.

Une paix bien trop lourde à porter pour la pauvre colombe (Wilson tend une branche d’olivier portant l’inscription « League of Nations »). Caricature anglaise de 1919

Enfin, les principes moraux énoncés dans ces 14 points entrent souvent en contradiction avec les promesses ou les attentes des pays vainqueurs : l’Italie, par exemple, n’obtient pas tous les territoires qui lui avaient été promis par la France en 1915 si elle rompait avec l’Allemagne et passait dans le camp allié. En effet, certains de ces territoires étaient peuplés de croates4.

Enfin, Wilson ne dispose pas d’une majorité démocrate au Sénat des États-Unis. Celui-ci refuse de ratifier le Traité de Versailles et s’oppose à l’adhésion du pays à la SDN. (dessin n°5 p. 225) Peu de temps après, Wilson est même battu par le Républicain conservateur Harding aux élections présidentielles de 1921. Cela marque la fin de la « politique wilsonienne », qui fut donc une courte parenthèse interventionniste dans l’histoire des États-Unis.

Note 3 : Traités de Versailles (concernant l’Allemagne), de Saint-Germain (avec l’Autriche), du Trianon (avec la Hongrie) et de Sèvres (avec l’Empire Ottoman).

Note 4 : Les Croates n’obtiennent cependant pas un État. Regroupés avec les Serbes, les Bosniaques, les Slovènes, etc., ils sont rassemblés dans un nouvel État, la Yougoslavie, qui va exister jusqu’en 1995.

b) La tentation isolationniste

Une population aux sentiments isolationnistes

Le nombre de victimes étasuniennes durant la Première Guerre mondiale peut sembler modeste (moins de 120.000 morts, soit 10 fois moins que le Royaume Uni et 14 fois moins que la France) mais il a un grand impact sur la population. L’opinion étasunienne pensait que cette guerre lointaine ne serait être qu’une formalité. Il n’en a rien été.

Ce sentiment est exploité par les Républicains, qui vont rester au pouvoir sans interruption de 1921 à 1932 (Harding, de 1921 à 1923 ; Coolidge, de 1923 à 1929 et Hoover, de 1929 à 1932).

Enfin, les Européens ont beaucoup emprunté aux États-Unis durant la guerre. La lenteur du remboursement de leur dette est vue comme une marque d’ingratitude.

Enfin, depuis 40 ans, les États-Unis ont accueilli sur leur territoire plus de 30 millions d’immigrants. Ceux qui arrivent en Amérique depuis une vingtaine d’année sont de plus en plus pauvres et ils sont, au plan culturel, de plus en plus éloignés des Anglo-saxons : ils arrivent maintenant en majorité de Russie, de Pologne ou de Grèce. Un sentiment d’invasion naît dans l’opinion. Les États-unis décident de mettre en place des quotas d’immigration. Cela traduit également une tendance au repli sur soi.

L’emblème du « American Party », qui défend les intérêts des Native Americans, c’est-à-dire ceux qui sont nés sur le sols des États-Unis, et qui milite pour la fermeture du pays aux nouveaux immigrants.

Une caricature de 1921 évoquant les quotas d’immigration que les États-Unis viennent de mettre en place.

Un isolationnisme relatif

En réalité, les États-Unis interviennent constamment dans les affaires européennes, Mais cet interventionnisme se concentre désormais sur les affaires économiques. Il a pour but d’assurer la défense des intérêts des États-Unis :

– Ils font pression sur la France et le Royaume-Uni pour accélérer le remboursement de leurs dettes de guerre.

– Ils prennent plusieurs mesures pour accélérer la réintégration de l’Allemagne dans l’économie mondiale, car celle-ci, avant 1914, était devenue la première puissance industrielle européenne et un partenaire commercial essentiel des États-Unis. La principale mesure est d’imposer une renégociation du calendrier de remboursement des réparations de guerre. Les gouverneurs successifs de la Banque fédérale des États-Unis négocient un étalement des remboursements afin de faciliter le paiement par l’Allemagne. Les deux accords qui sont signés portent le noms de ces deux gouverneurs : ce sont le plan « Dawes » (1923) et le plan « Young » (1928).

– De 1924 à 1929, ils mènent une véritable « diplomatie du dollar » (graphique n°1 p. 222) consistant à prêter à l’Allemagne (2,5 milliards de dollars en tout) afin que celle-ci puisse rembourser la France et le Royaume-Uni, qui pourront alors eux-mêmes rembourser les États-Unis. Ces mesures montrent une réelle efficacité, mais elles ne vont pas survivre au Krach de Wall Street.

La crise renforce l’isolationnisme

La crise de 1929 a entraîné un repli général des économies sur elles-mêmes. Le libre-échange a reculé tandis que le protectionnisme faisait un retour en force. Après le Krach de Wall Street, de nombreuses banques et des investisseurs étasuniens sont proches de la faillite. Ils rapatrient donc les capitaux qu’ils avaient investis en Europe (et notamment en Allemagne), ce qui contribue à la propagation de la crise.

En 1932, le Président Franklin Roosevelt est le premier démocrate depuis 12 ans à accéder à la Maison Blanche. Il est hostile à l’isolationnisme et préoccupé par la situation politique de l’Europe où les dictatures se multiplient. Le fascisme est solidement implanté en Italie ; le nazisme menace l’Allemagne ; des régimes autoritaires se sont installés en Hongrie, Pologne, etc. Mais la situation de crise l’oblige à donner la priorité aux intérêts étasuniens par rapport aux problèmes européens. (texte n°4 p. 223)

Le Congrès des États-unis, également inquiet par la situation en Europe, vote d’ailleurs en 1935 et 1937 deux lois de neutralité qui interdisent la vente d’arme et les prêts financiers aux pays en guerre. (texte n°3 p. 223)

c) Le tournant de la Seconde Guerre Mondiale

Un engagement progressif dès le début de la guerre

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Roosevelt manœuvre habilement pour contourner les blocages du Congrès. Tout en réaffirmant que les États-Unis se tiendront à l’écart du conflit, il fait voter la loi « Cash and Carry » (en nov. 1939), qui est un premier pas – très timide – dans l’implication des États-Unis. Elle abroge en effet la loi de neutralité : les États-Unis pourront de nouveau commercer avec les pays en guerre, mais à condition que ceux-ci payent leurs achats d’avance.

La défaite de la France provoque un retournement de l’opinion publique étasunienne, qui prend alors réellement conscience du danger du nazisme. Roosevelt en profite pour faire voter la loi « Prêt-bail » (mars 1941). Celle-ci permet de « vendre, céder, échanger, louer, ou doter par d’autres moyens » tout matériel de défense à tout gouvernement « dont le Président estime la défense vitale à la sécurité des États-Unis. »

La Charte de l’Atlantique (14 août 1941) (texte p. 245) est la dernière étape de cette implication progressive des États-Unis : Roosevelt rencontre Churchill et se place ostensiblement dans le camp des Alliés et des ennemis du nazisme. Le projet futur de l’ONU est discuté entre les deux hommes ainsi que la stratégie à mener pour vaincre le nazisme.

Finalement, l’attaque de Pearl Harbor (7 décembre 1941) (photo n°2 p. 226) donne à Roosevelt le prétexte qui lui manquait pour engager son pays dans la guerre.

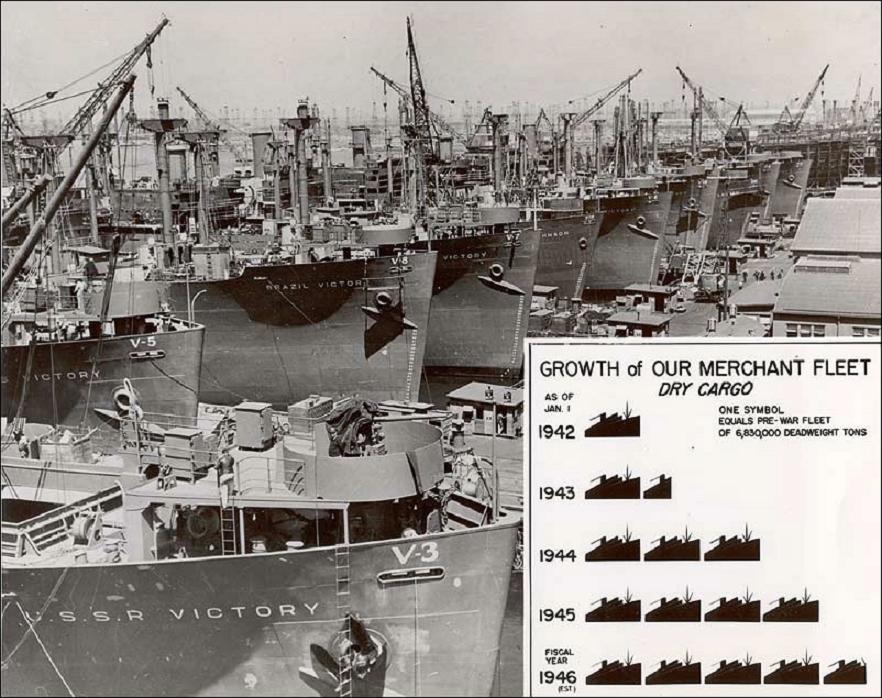

Mais le courant isolationniste a pesé lourdement depuis 1919. L’armée américaine est réduite à presque rien. Elle est incapable de peser sur le cours du conflit. Il faut attendre deux ans pour que le réarmement du pays porte ses fruits. C’est le « Victory Program », lancé par Roosevelt, qui permet aux États-Unis de devenir l’immense puissance militaire qu’ils sont encore aujourd’hui.

La production de navires de guerre dans le cadre du Victory Program

Les usines étasuniennes produisirent en 3 ans 275.000 avions, 6.340.000 véhicules légers, 90.000 chars, 65 millions de tonnes de navires. L’apogée de l’engagement militaire des États-Unis est atteinte entre la fin de l’année 1943 et l’été 1945 avec les cinq débarquements réalisés pour libérer l’Europe (un en Afrique du Nord, deux en Italie et deux en France), puis avec le lancement de la bombe atomique, une arme nouvelle élaborée dans le plus grand secret dans un laboratoire du Nouveau Mexique. (photos n°5 p. 223 et n°1 p. 230)

La naissance d’une « superpuissance »

Le territoire des États-Unis sort indemne du conflit (mais ils ont 400.000 soldats tués). Ils se sont même enrichis grâce au commerce de guerre : ils détiennent les deux tiers du stock d’or mondial. Leur production industrielle a doublé par rapport à 1940 et représente 60% de la production mondiale à elle seule.

Ils exercent une domination économique sur le monde, domination qui prend plusieurs formes :

– Tous les pays d’Europe (y compris l’URSS) dépendant financièrement des États-Unis pour leur reconstruction.

– Ils ont désormais la maîtrise des océans.

– Leur suprématie technologique devient écrasante grâce aux apports des recherches de guerre ; de plus, ils « récupèrent » pendant et après la guerre de nombreux scientifiques Juifs ou Allemands spécialistes de la chimie, l’électronique, l’informatique, etc.. Par exemple, Werner Von Braun, l’ingénieur d’Hitler qui avait inventé les premiers missiles (les fusées allemandes V1 et V2), est exfiltré par les États-Unis, échappe à toute poursuite et devient l’un des principaux ingénieurs de l’armée des États-Unis ainsi que de la NASA.

– Ils exercent une domination militaire : leur prestige en tant que puissance victorieuse du nazisme est à peine inférieur à celui de l’U.R.S.S. Ils détiennent en outre l’arme absolue : la bombe nucléaire.

Comme en 1919, se pose alors la question de savoir ce qu’ils vont faire de cette puissance : se replier à nouveau sur leur traditionnelle politique isolationniste ou accepter, comme le souhaitent Roosevelt et son successeur Harry Truman, de jouer un rôle international à la hauteur de leur statut. C’est le déclenchement de la Guerre Froide qui va les contraindre à s’impliquer dans les affaires du monde davantage qu’ils ne l’avaient encore jamais fait.

2/ UN DEMI SIECLE DE PUISSANCE ASSUMEE (1944-1995)

a) Les États-Unis dans la Guerre froide : de Bretton Woods au Plan Marshall (1944-1948)

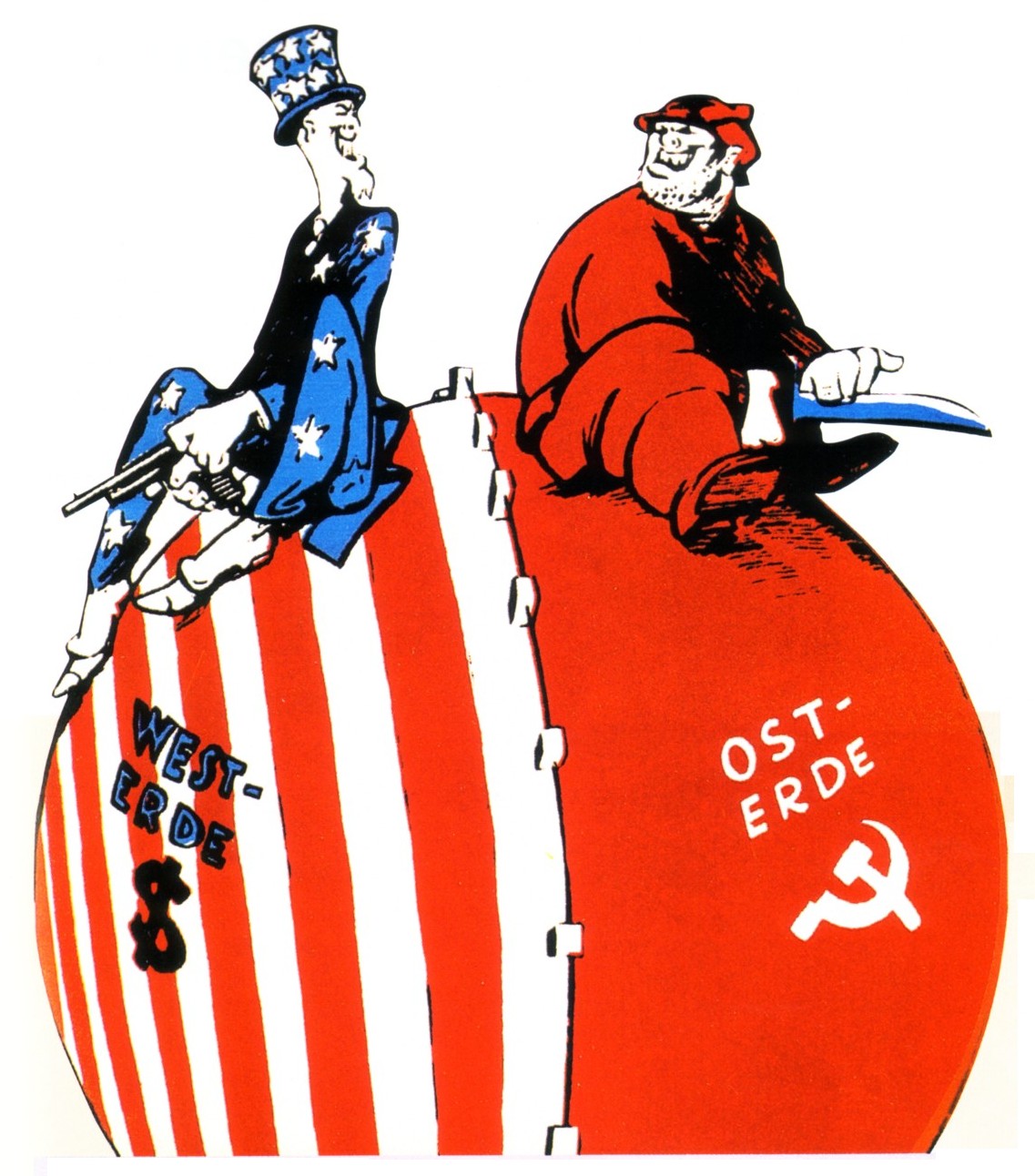

États-unis / URSS : aux origines du conflit

Les relations entre les États-Unis et l’URSS ont été mauvaise dès la prise du pouvoir par les Bolcheviks 1917 en raison de l’opposition idéologique capitalisme/communisme. L’ alliance des années 1941-1945 n’a été qu’une parenthèse dans la relation d’hostilité entre les États-Unis et l’URSS. Dès 1945, des désaccords ressurgissent au sujet de la mise en place de nouveaux gouvernements dans les pays libérés. L’URSS favorise l’accession au pouvoir de régimes communistes dans toute sa zone d’occupation (la partie Est de l’Europe). Cette tactique est à l’origine de la « rupture » entre les deux superpuissances. La rupture se produit progressivement entre 1945 et 1947. Elle devient définitive en mars 1947 lorsque le Président des États-Unis Harry Truman (qui a succédé à Roosevelt en avril 1945) énonce les grandes lignes de sa politique extérieure dans un discours essentiel connu sous le nom de « Doctrine Truman » (ou « Doctrine de l’endiguement ») La notion d’endiguement (ou « containment » en anglais) traduit la volonté de dresser un barrage (une ‘digue’) pour stopper la progression du communisme.

La Doctrine Truman (texte n° 3 p. 231) est un discours très important du président des États-Unis qui marque l’entrée dans la Guerre Froide.

Pour Truman le monde se divise en deux camps opposés : d’un côté le monde libre, caractérisé par ses institutions démocratiques et son système économique libéral, face au monde totalitaire où les libertés fondamentales ne sont pas respectées.

Selon lui, les États-Unis doivent aider les peuples du monde libre à préserver leur liberté. Cette intervention doit se faire principalement par des moyens économiques et financiers. A ce moment-là Truman n’envisage pas encore d’intervention militaire ni de tenter de libérer les pays déjà tombés dans l’orbite de l’URSS. En effet, les États-Unis, malgré leur immense puissance militaire, sont totalement réticents à l’idée de se lancer dans un nouveau conflit, deux ans à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le Plan Marshall : une volonté d’action avant tout économique

Avant même la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont commencé à refaçonner le monde à leur image : à la Conférence de Bretton Woods, en 1944, ils ont posé les premiers jalons de leur influence économique et financière sur le monde : le dollar est devenu la monnaie internationale de référence et les institutions du FMI et de la Banque mondiale ont été mises sur pied, avec comme objectif de promouvoir un mode de développement s’appuyant sur le capitalisme libéral. Deux ans plus tard, ils ont convaincu 23 pays alliés de constituer le GATT, un organisme ayant pour but de favoriser le développement du libre-échange.

Le Plan Marshall, quant à lui, constitue la première mise en pratique des principes exprimés par le Président Truman dans son « discours de l’endiguement ». Il est convaincu que la misère favorise l’émergence de régimes totalitaires. Cela s’est vérifié en 1933, où les Nazis ont profité de la crise économique pour se rendre populaire ; cela se vérifie encore en 1945, où dans une Europe dévastée, les Partis communistes sont influents et trouvent une oreille attentive chez de nombreux électeurs ; en France, le PCF obtient 25% des voix aux élections législatives de 1946 ; en Italie, il atteint presque 30%. Pour affaiblir les communistes, Truman pense qu’il faut aider l’Europe à sortir de la misère en accélérant sa reconstruction. Soutenir l’économie européenne et aider à sa reconstruction est donc le premier objectif du Plan Marshall5. Celui-ci prend la forme d’un prêt de 13 milliards de dollars, à partager entre tous les pays qui l’accepteront.

VIDEO 1 : La mise en place du plan Marshall

VIDEO 2 : L’arrivée du premier cargo au titre du plan Marshall

Le plan Marshall est accepté par 17 pays, tous situés dans la partie Ouest de l’Europe6. Ainsi, la limite entre les pays qui ont accepté l’aide étasunienne et ceux qui l’ont rejetée correspond à la coupure Est/Ouest de l’Europe que le « rideau de fer » va symboliser pendant 45 ans.

Note 5 : Il vise aussi à relancer l’économie américaine. Pendant la guerre, l’industrie avait tourné à plein régime pour fournir du matériel militaire, mais une fois la guerre terminer, la production risque de chuter et les 11 millions de soldats démobilisés devront retrouver un emploi. L’idée est donc de prêter de l’argent à l’Europe pour qu’elle achète des produits étasuniens, ce qui donnera du travail aux usines.

Note 6 : Sauf la Tchécoslovaquie qui est dans la zone d’occupation soviétique. Mais l’URSS s’empresse de provoquer le renversement du gouvernement tchécoslovaque et l’élection d’un nouveau gouvernement communiste qui refuse alors le Plan Marshall.

b) Les États-Unis dans la Guerre froide : du Blocus de Berlin à la chute de l’URSS (1948-1991)

Une implication militaire de plus en plus marquée

Une série d’événements va pousser les États-Unis à s’impliquer militairement dans la Guerre Froide.

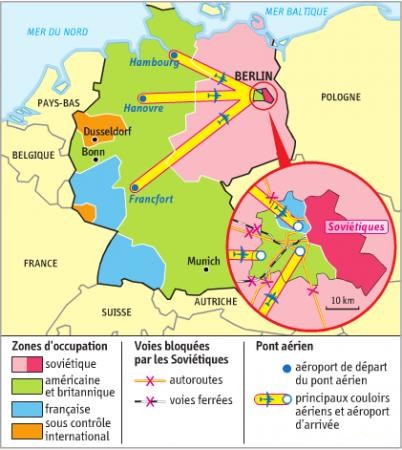

En 1948 débute la première crise grave dans les relations entre les États-Unis et l’URSS : la crise du Blocus de Berlin. Les deux superpuissances ne parviennent pas à s’entendre sur la mise en place d’un gouvernement en Allemagne. Cette crise du blocus aboutit à l’officialisation de la coupure du pays en deux États : un État communiste à l’Est (la RDA) et un État pro-américain à l’Ouest (la RFA). Quant à Berlin, bien que située en RDA, elle est également séparée en un secteur Ouest et un secteur Est.

VIDEO 3 : Le Blocus de Berlin

En 1949, l’URSS réussit son premier essai nucléaire. Les États-Unis ne sont désormais plus les seuls à disposer de l’arme nucléaire. Cette même année 1949 (le 1er octobre), Mao Zedong et son armée de guérilla parviennent à renverser le gouvernement : la Chine bascule dans le communisme.

Enfin, en 1950, éclate la Guerre de Corée. La situation est la même qu’en Allemagne : le pays, occupé par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, a été libéré conjointement par les États-Unis et l’URSS. Depuis, le nord était occupé par l’URSS et le Sud par les États-Unis. Comme en Allemagne, les deux superpuissances ont été incapables de s’entendre sur la mise en place d’un gouvernement. L’URSS a donc mis en place un gouvernement « ami » au Nord ; les États-Unis ont fait la même chose au Sud. En mai 1950, le gouvernement nord-coréen attaque le Sud. Les États-Unis, avec l’accord de l’ONU, interviennent militairement dans une guerre qui va durer trois ans et faire un demi million de mort. Finalement, en 1954, une paix et signée : elle confirme la coupure de la Corée le long du 38ème parallèle, une situation qui a perduré jusqu’à aujourd’hui.

VIDEO 4 : La Guerre de Corée

Cette guerre est le premier conflit réel de la Guerre Froide. Mais, comme tous ceux qui vont se produire ensuite, ce conflit n’oppose pas directement les États-Unis à l’URSS. Ces derniers laissent la Corée et la Chine agir seules. Tout au plus fournissent-ils un discret soutien matériel afin de ne pas risquer de déclencher un affrontement nucléaire avec les États-Unis.

Devant la multiplication des dangers de l’année 1949, les États-Unis se lancent dans une politique d’alliances militaires. Ils commencent par créer le pacte de Rio (1947), avec tous les États d’Amérique, pacte en vertu duquel, une attaque contre n’importe quel État américain serait considérée comme une agression contre les États-Unis. Le pacte le plus important qu’ils élaborent est l’OTAN (4 avril 1949), un traité militaire défensif entre les pays d’Amérique du Nord et les pays d’Europe (non communistes) (tableau n°2 p. 228). Suivront les traités de l’ANZUS8 (1951), l’OTASE8 (1954) et le Pacte de Bagdad8 (1955). On a parlé de « pactomanie » à propos de cette obsession des alliances défensives. L’objectif est de passer des alliances avec le plus grand nombre possible de pays. C’est en effet l’une des caractéristiques essentielles de la Guerre Froide : chacune des deux superpuissances tente d’étendre sa zone d’influence.

Le soutien des États-Unis aux « gouvernements amis » est une autre caractéristique de cette Guerre Froide.

Pendant toute la Guerre Froide, ils appliquent le principe suivant : les ennemis de l’URSS sont nos amis et les amis de l’URSS sont nos ennemis. Ils soutiennent donc tous les régimes anticommunistes, même lorsqu’il s’agit des pires dictatures, comme en Espagne (dirigée par Franco), au Portugal, à Cuba (avant 1959), etc.

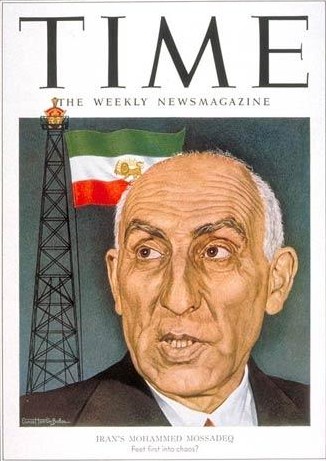

Souvent, même, les services secrets des États-Unis (CIA et NSA) participent à des actions destinées à renverser des gouvernements qu’ils jugent trop proches de l’URSS pour les remplacer par des dictatures anticommunistes. Par exemple, en 1953 la CIA organise le renversement du Premier Ministre iranien Mossadegh, coupable d’avoir nationalisé les gisements de pétrole du pays qui étaient jusque là exploités par l’Anglo iranian oil company9. Du point de vue des États-Unis, la nationalisation s’apparente à une forme de communisme.

La Une de Time Magazine montre le Premier Ministre de l’Iran Mossadegh après sa décision de nationaliser les gisements de pétrole. Une provocation selon les États-Unis, qui vont organiser son renversement l’année suivante.

L’année suivante, c’est le Président du Guatemala Guzman qui est renversé par la CIA pour avoir instauré une taxe sur les exportations fruitières. A cette époque, l’intégralité des terres agricoles du Guatemala était contrôlée par une seule et unique compagnie étasunienne : la United Fruit company. Cette taxe fut donc considérée par les gouvernement des États-Unis comme une mesure « antiaméricaine », ce qui justifia le renversement du gouvernement et son remplacement par une junte militaire.

En 1960, ils participent au renversement du Premier Ministre du Zaïre (l’ancien Congo belge, qui vient d’accéder à l’indépendance)10.

Dans ces trois affaires (Iran, Guatemala, Congo-Zaïre), se mêlent des considérations idéologiques et des intérêts économiques.

VIDEO 5 : Les coup d’État organisé par la CIA pendant la Guerre Froide

Note 8 : ANZUS = Australia-New Zealand-United States ; OTASE = Organisation du Traité de l’Asie du Sud-Est ; Pacte de Bagdad = alliance militaire entre les États-Unis et les pays du Moyen-Orient.

Note 9 : Cette compagnie est depuis devenue BP (British Petroleum)

Note 10 : Le premier ministre du Zaïre, Patrice Lumumba, se disaitt socialiste et entendait renégocier tous les contrats d’exploitation des richesses minières du pays avec les compagnies occidentales afin que cette exploitation bénéficie au développement économique du Zaïre. Cette mesure lésait les intérêts de puissantes compagnies belges et françaises. Les États-Unis soutinrent une intervention militaire belge contre le Congo. Le prétexte de cette intervention était de protéger les ressortissants belges, encore nombreux au Congo, qui auraient été menacés par le gouvernement de Lumumba. L’intervention aboutit au renversement de Lumumba, qui fut assassiné et remplacé par Joseph Mobutu, un « ami » de l’Occident. Mobutu prit la tête d’un gouvernement dictatorial et dirigea le pays d’une main de fer jusqu’à sa mort en 1997.

La doctrine Monroe mise à l’épreuve : les guérillas des années 60 et 70 en Amérique latine

L’obsession des États-Unis contre des régimes de gauche s’accroît à partir des années 60 car c’est désormais le continent américain qui est touché : Le 1er janv. 1959, le dictateur cubain Batista est renversé par une guérilla menée par de jeunes officiers dirigés par Fidel Castro. Les révolutionnaires ont mis en place un régime de type socialiste, incluant une réforme agraire (c’est-à-dire la confiscation des terres aux grands propriétaires, souvent étasuniens, pour les partager entre tous les paysans) et la nationalisation des raffineries de sucre et de pétrole également possédées en partie ou en totalité par des actionnaires américains.

Les États-Unis organisent un blocus économique de l’île par mesure de rétorsion. En 1960, ils tentent de renverser Castro par un débarquement (un échec total, connu sous le nom de désastre de la « Baie des cochons »). Castro, convaincu que les États-Unis feront tout pour l’éliminer finit par demander le soutien de l’URSS. Celle-ci accepte et propose d’installer des missiles nucléaires à Cuba pour assurer sa protection. Cela provoque la plus grave crise de la Guerre Froide : la « Crise de Cuba », qui a bien failli déboucher sur un affrontement nucléaire.

VIDEO 6 : La crise de Cuba

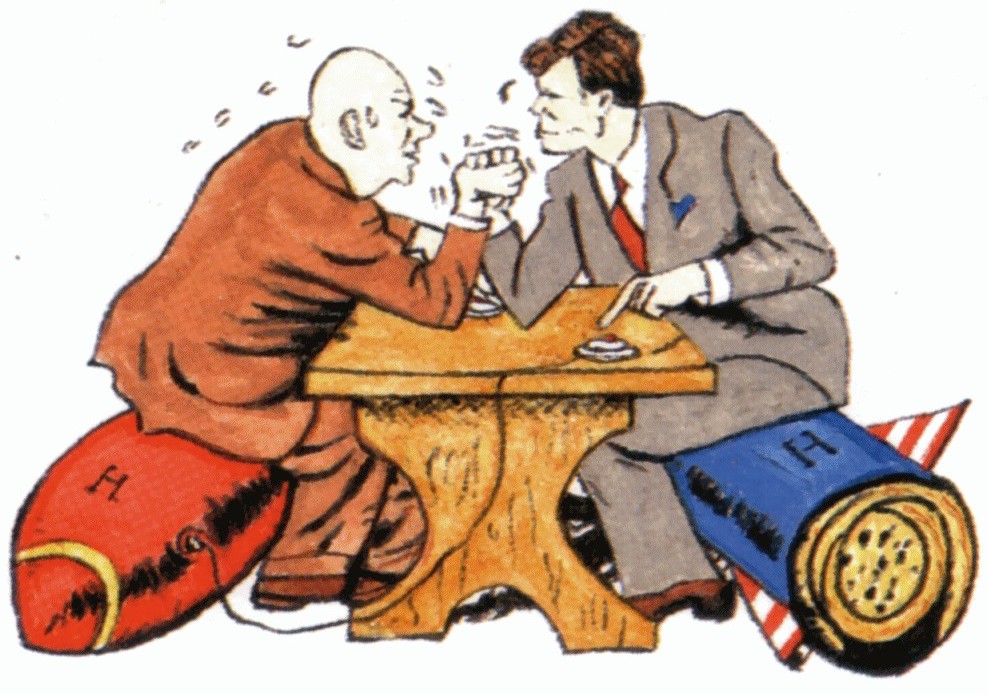

Le bras de fer cubain entre les deux « K »(Khrouchtchev et Kennedy)

Au cours des années suivantes, Castro offre son aide à de nombreux groupes de Guérilleros dans toute l’Amérique latine, provoquant une rébellion généralisée contre l’influence des États-Unis. En réaction, ceux-ci soutiennent les dictateurs anticommunistes ou interviennent militairement pour s’opposer à l’accession au pouvoir de gouvernements de gauche, comme en République dominicaine (1965), au Chili (1973), au Salvador (1979), au Nicaragua (1981) ou à Grenade (1983).

Le continent américain reste, selon l’expression du Président Monroe, la « Chasse gardée des États-Unis ». Pour empêcher des gouvernement hostile (et notamment des gouvernement soupçonné d’influences communistes) de s’y établir, les États-Unis ont organisé de nombreuses actions : coups d’États, interventions militaires, entreprises de déstabilisation économique ou médiatique.

L’intervention la plus connue est celle contre le gouvernement chilien de Salvador Allende en 1973. La CIA finance un coup d’Etat militaire qui aboutit au renversement d’Allende et à la prise du pouvoir par le Général Pinochet (qui va contrôler le pays jusqu’au milieu des années 90).

VIDEO 7 : Le Coup d’Etat du Chili

Les analystes de la CIA élaborent à propos de la situation de l’Amérique latine le concept de la « Théorie des dominos » : tout pays devenant communiste va ensuite tenter de faire basculer dans le communisme les pays voisins. Il faut donc juguler l’épidémie dès le premier pays touché et renforcer l’endiguement. C’est en Asie que cette « théorie des dominos va s’illustrer de la manière la plus éclatante.

Le basculement de l’Asie

Le basculement de l’Asie dans le communisme s’est opéré en deux phases. Dans les années 50, la prise du pouvoir par Mao Zedong en Chine a facilité la victoire de Hô-Chi-Minh au Vietnam (lors de la Guerre d’Indochine) et provoqué la Guerre de Corée (1950-1953).

En réaction, les États-Unis installent des bases militaires importantes en Corée du Sud, à Taïwan et au Japon. Ils soutiennent des régimes militaires anticommunistes en Indonésie, en Thailande, aux Philippines.

Mais la situation du Vietnam les préoccupe. Depuis 1954, le pays est coupé en deux : le Nord est sous domination communiste ; le Sud est dirigé par un régime militaire anticommuniste soutenu par Washington. On assiste au même phénomène qu’en Corée quelques années plus tôt : le Nord Vietnam envahit le sud pour réunifier le pays sous son autorité.

Dans un premier temps, les Président Eisenhower, puis Kennedy se contentent de fournir au Vietnam du Sud l’aide de conseillers militaires (15.000 en 1961). Mais l’avancée des forces du Nord devient trop menaçante alors le gouvernement étasunien se résout à une intervention militaire directe. En 1964, les premières attaques aériennes américaines sont lancées contre le Nord. C’est le début de la Guerre du Vietnam, deuxième guerre majeure de la Guerre Froide. En 1965 ont lieu les premières interventions des forces terrestres pour repousser l’invasion du sud Vietnam. A partir de cette date le nombre de soldats étasuniens impliqués ne fait que croître. L’année 1969 constitue l’apogée du conflit : 550.000 G.I.’s sont stationnés au Vietnam.

Ce conflit est le premier dans l’histoire à recevoir une couverture médiatique aussi intense : des journalistes couvrent les événements en direct ; presque tous les foyers étasuniens disposent de la télévision. Les images des cadavres de GI’s ou de civils vietnamiens tués provoquent un retournement de l’opinion étasunienne. La guerre devient impopulaire, et pas seulement aux États-Unis : partout dans le monde, les États-Unis sont accusés d’impérialisme. Le président Nixon décide le rapatriement progressif des troupes engagées Il préfère mener une politique de bombardements intensifs sans participation directe au sol des États-Unis.

VIDEO 8 : La Guerre du Vietnam

Deux photos célèbres de la Guerre du Vietnam. Ci-dessus, le 8 juin 1972 la jeune Kim Phuc est grièvement brûlée par une bombe au Napalm. Elle a survécu à ses blessures et est devenue ambassadrice de l’ONU pour la paix dans le monde. Ci-dessous, le « bourbier vietnamien » et les jeunes GIs gravement blessés. Deux photos qui contribuent à faire basculer l’opinion publique mondiale contre l’intervention des États-Unis et qui vont renforcer l’antiaméricanisme dans le monde.

Une autre photo qui a contribué à retourner l’opinion publique américaine (et même mondiale) contre l’intervention au Vietnam. Prise par Ronald Haeberle, elle montre quelques unes des 350 à 500 victimes du massacre de Mỹ Lai, le 16 mars 1968. Une groupe de soldats étasuniens s’était déchaîné contre un village vietnamien, violant les femmes et massacrant toute la population.

Malgré des bombardements colossaux11, le Nord Vietnam résiste et l’image des États-Unis dans le monde continue à se dégrader. Les États-Unis se retirent du Vietnam en 1973. C’est trop tard : les bombardements s’étaient étendus aux pays voisins, (Cambodge et Laos) car des soldats nord-Vietnamiens s’y étaient réfugiés, ce qui a complètement déstabilisé toute la région. Au Cambodge et au Laos les bombes étasuniennes provoquent l’émergence de guérilla communistes (par exemple le mouvement Khmère rouge du Cambodge) qui aboutissent au renversement des gouvernements et à la prise du pouvoir par des régimes communistes. En 1975, on compte trois nouveaux États communistes en Asie : le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Et cette fois, on peut dire que ce sont les États-Unis qui ont eux-mêmes fait tomber les dominos.

Au même moment, au Chili, le nouveau régime du Général Pinochet se lance dans une vaste réforme économique. L’objectif est de privatiser les transports, l’éducation, la santé et quasiment tous les services publics. Ce sont des économistes issus de l’École de Chicago, disciples de Milton Friedman qui conseillent le gouvernement chilien. Le Chili devient une sorte de laboratoire où les théories néolibérales sont expérimentées à grande échelle. La diffusion du modèle étasunien ne passe plus seulement par l’action militaire ; ils cherchent aussi à diffuser leurs modèles économique et culturel.

Note 11 : Le Vietnam a reçu entre 1965 et 1973 une quantité de bombes égale à dix fois le total des bombes utilisées durant toute la Seconde Guerre mondiale.

c) La diffusion d’un modèle

Une “propagande douce12” : l’exportation de l’American Way of Life.

Depuis la 2nde Guerre mondiale, l’influence culturelle des États-Unis sur le monde supplante celle de l’Europe. Les GI’s américains introduisent en Europe un aperçu de la société de consommation lorsqu’ils stationnent dans les pays libérés à partir de 1944 : chewing gum, jazz et bas nylon… Cette influence s’accroît durant la période de la reconstruction. Le Plan Marshall permet aux États-Unis d’inonder l’Europe de leurs produits.

Publicité Coca Cola de 1945

Durant les Trente Glorieuses, l’économie étasunienne connaît une prospérité exceptionnelle. Tout au long des années 50 et jusqu’au milieu des années 60, la publicité, la musique et les films étasuniens exaltent l’American Way of Life, présentant l’image d’une société d’abondance, aux valeurs conservatrices, saines et illustrant le bonheur de la réussite individuelle et de la consommation de masse.

Cette « propagande douce » permet, durant la Guerre Froide, de diffuser un modèle beaucoup plus attrayant (en tout cas pour les masses et les classes moyennes) que celui véhiculé par la propagande soviétique.

Maison individuelle avec jardin, belle voiture, électroménager et cuisine moderne… Une certaine image de l’American Way of Life, ici sur un calendrier des années 1950.

Note 12 : En anglais, cette propagande douce est appelée soft power. Elle se définit par la capacité d’un Etat à promouvoir ses idées, sa conception du monde, à demeurer un espace attractif et à imposer ses intérêts par la négociation plutôt que par la force.

Une politique de « l’entertainment »

« L’entertainment » regroupe toutes les activités économiques du divertissement au sens large : non seulement les médias, le sport, la musique ou le cinéma, mais également les différents produits qui accompagnent ces activités, comme le fast food, le sportswear, le tourisme, etc.

L’importance de l’influence qu’exerce « l’entertainment » est parfaitement mesurée par le pouvoir politique étasunien. En pleine guerre froide, les autorités exercent un contrôle sévère sur leur industrie du divertissement afin d’empêcher que des messages critiques à l’égard du modèle étasunien soient véhiculés par les films ou les chansons (texte n° 1 p. 232). Ainsi, une véritable « chasse au sorcières » est menée par le sénateur McCarthy dans les années 50 pour traquer les artistes, les intellectuels ou les producteurs soupçonnés d’être de gauche. Parmi les plus célèbres victime de cette persécution, Charlie Chaplin est contraint de quitter le sol des États-Unis (il était en effet de nationalité britannique) ; d’autres sont inscrits sur la liste noire et ne pourront plus jamais travailler pour la radio ou le cinéma. Enfin, de nombreux films sont tournés pour diffuser une propagande anticommuniste. (affiche n°4 p. 233)

VIDEO 10 : Un exemple de film de propagande anticommuniste (extrait d’environ 10 mn – le film date de 1951 et s’intitule : « I was a communist for the FBI »

Les multinationales de « l’entertainment » prennent peu à peu une dimension mondiale ; à partir des années 70, elles possèdent les marques les plus célèbres du monde (McDonald’s, CocaCola, Disney, Nike, Apple ou Microsoft) et exercent une influence énorme sur les jeunes du monde entier. Elles développent le sponsoring sportif, le star-system et plus récemment les réseaux sociaux et l’exploitation du big data informatique pour renforcer leur efficacité et leur influence.

Dans le domaine de l’information, les États-Unis sont également en position dominante grâce à de puissants médias, comme la chaîne CNN, la plus diffusée dans le monde. La force de frappe médiatique des États-Unis s’appuie sur leurs réseaux de satellites, leur contrôle des protocoles Internet et enfin grâce la primauté de la langue anglaise dans les échanges.

L’OMC favorise en outre depuis les années 90 l’ouverture des frontières, ce qui renforce encore l’influence étasunienne. (graphique n°5 p. 231)

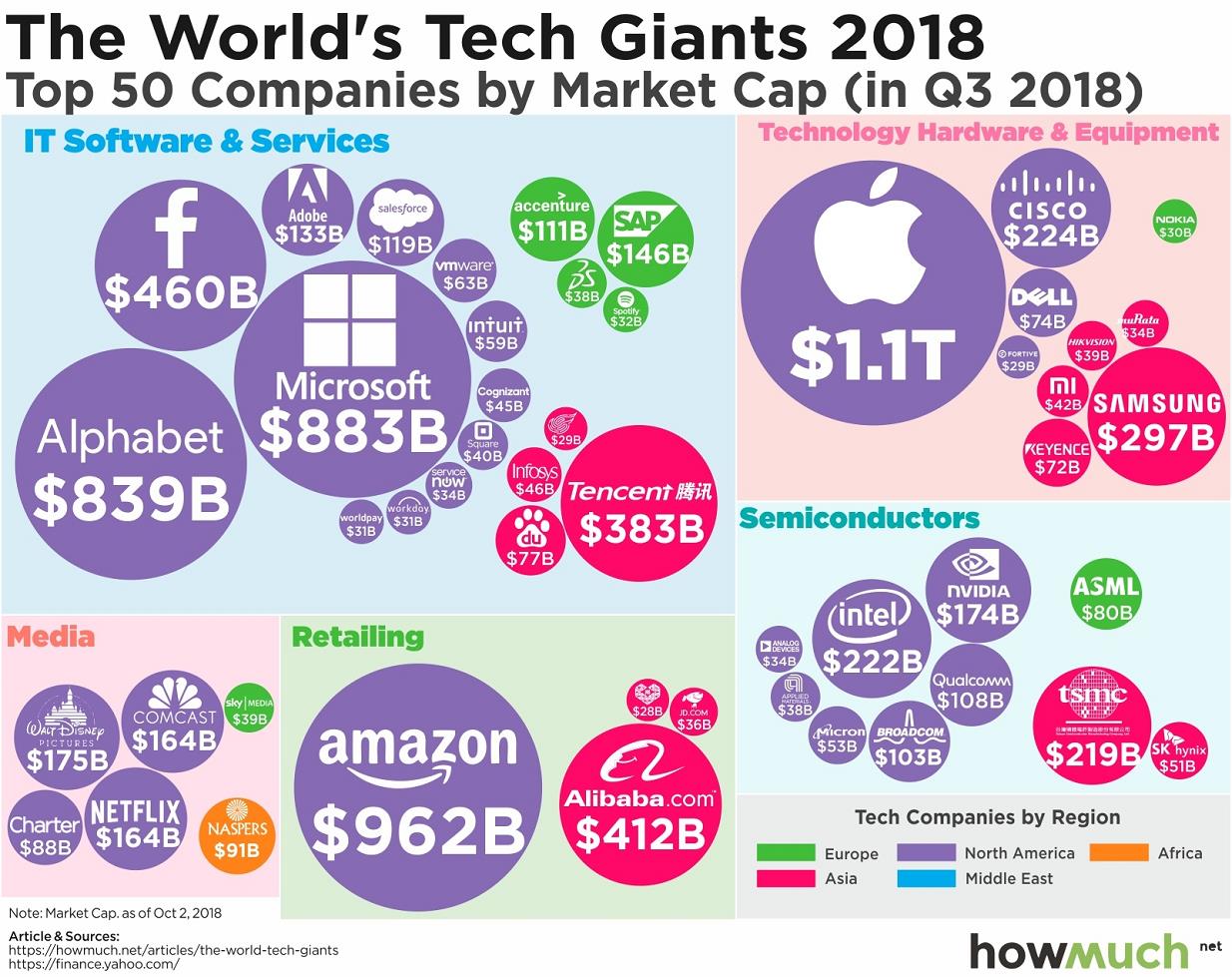

Une politique de maîtrise des hautes technologies (graphique n° 3 p. 235)

La domination douce (« soft power ») des États-Unis passe aussi par une capacité à se maintenir en position dominante dans les industries de haute technologie (chimie, électronique, informatique, biochimie…) et à résister à la concurrence du Japon, de l’UE et plus récemment de la Corée du Sud, d’Israël ou de la Chine.

Dans ce domaine, l’État joue un rôle facilitateur en participant au financement de la recherche et en favorisant une immigration choisie afin d’attirer les meilleurs étudiants du monde entier (phénomène du « brain drain »). Ainsi, de 1901 à 2011, sur 859 prix Nobel décernés, 40% l’ont été à des chercheurs américains ou travaillant pour les États-Unis.

En 2018, les entreprises étasuniennes (en mauve) dominent les secteurs des logiciels, des médias, des produits informatiques, du commerce en ligne (retailing) et des composants électroniques (semiconductors)

Le développement d’Internet, par exemple, est le résultat d’une synergie entre l’excellence du système universitaire et la puissance du ministère de la défense. Ensembles, militaires et universitaires ont mis au point dans les années 60 un projet de connexion électronique entre les universités : le système Arpanet (1967). Il a ensuite été utilisé pour relier les bases militaires américaines. Ce système a enfin été ouvert au public en 1972 sous le nom d’Internet.

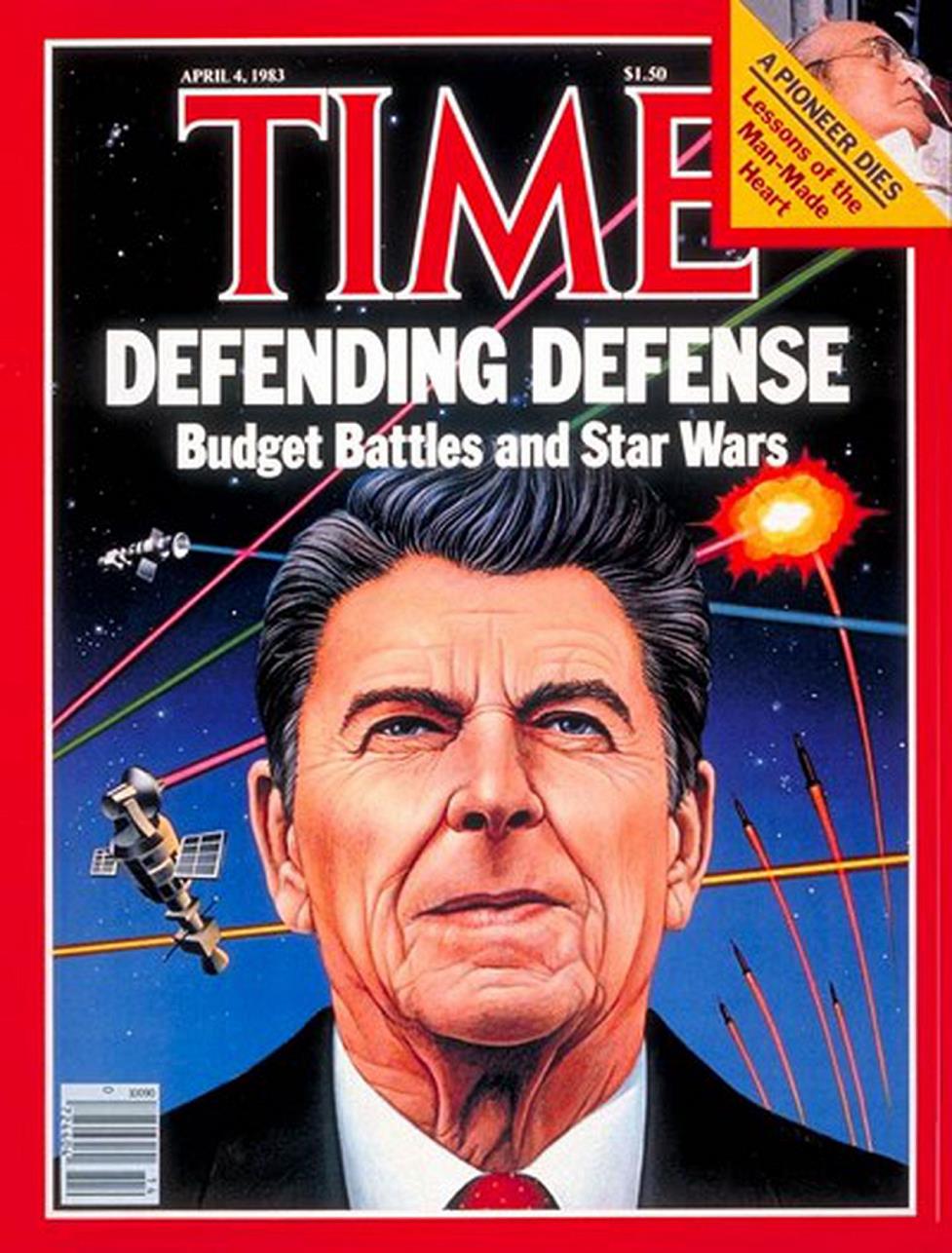

Cette supériorité technologique est un des facteurs principaux de la victoire des des États-Unis dans la Guerre Froide : le Président Reagan a engagé en 1983 les États-Unis dans une nouvelle course aux armements avec le « programme IDS » (initiative de défense stratégique). Celui-ci a été surnommé « projet Star Wars » car il s’appuyait sur l’utilisation de satellites équipés de rayons de destruction par laser ! (et parce qu’au même moment, le premier film de la saga Star Wars connaîssait un succès mondial). Le but était de rendre le territoire américain intouchable par un missile. En réalité, l’espoir de réaliser un tel système en 20 ans, comme le prévoyait le gouvernement, était complètement utopique (d’ailleurs, il n’existe toujours pas aujourd’hui de laser assez puissant pour abattre un missile). Mais le budget alloué à ce programme était si élevé qu’il a convaincu l’URSS de le prendre au sérieux. Celle-ci a augmenté elle aussi son budget militaire dans des proportions gigantesques. Près de la moitié de la richesse du pays partait en dépenses militaires au début des années 80. (image n°1 p. 234)

Le Président Reagan à la Une du Time Magazine après son discours de 1983 dans lequel il annonce qu’il relance la Course aux armements après les années de la Détente.

La chute de l’URSS en 1991 : victoire d’un modèle ?

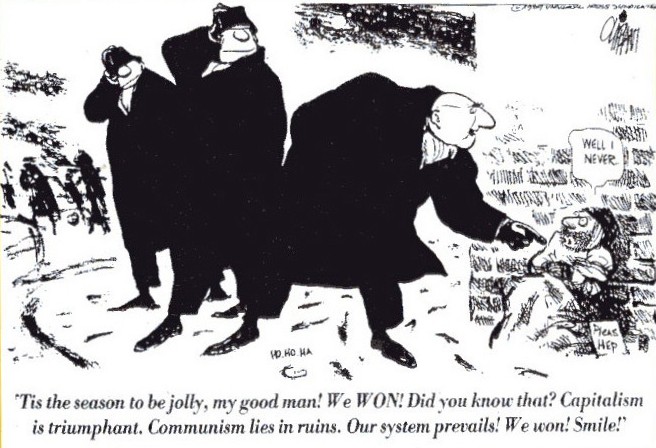

Entre 1989 et 1991, l’URSS s’effondre. Les dirigeants des États-Unis ainsi que certains analystes interprètent cette chute non seulement comme l’échec du modèle soviétique, mais surtout comme la victoire du système capitaliste libéral. Le professeur de sciences politiques Francis Fukuyama évoque dans son livre intitulé « La fin de l’histoire » (1992) l’idée selon laquelle la fin de l’affrontement Est/Ouest marque l’aboutissement final de l’évolution de l’histoire politique. Pour lui, la disparition du communisme est la preuve que le modèle étasunien est le meilleur et que désormais le monde entier va adopter ce modèle. Cette idée va avoir une profonde influence sur la politique extérieure des États-Unis au cours des années suivantes.

Caricature du Herald Tribune, décembre 1989. Traduction : « C’est le moment de vous réjouir, mon brave homme! Nous avons gagné. Vous savez quoi ? Le capitalisme triomphe. Le communisme est en ruine. Notre système l’a emporté. Nous avons gagné. Souriez! »

3/ LES ÉTATS-UNIS TENTENT DE DEFENDRE LEURS INTERETS DANS UN ORDRE MONDIAL BOULEVERSE

a) La politique de l’enlargement

Les dirigeants des États-Unis des années 1990 (George Bush senior et Bill Clinton) vont mener une politique extérieure volontariste afin d’aider le reste du monde à se convertir au modèle étasunien. C’est le concept de l’« enlargement ». Cela consiste non seulement à encourager les réformes qui favorisent la démocratie et le libéralisme économique, mais éventuellement à intervenir militairement contre les dictatures ou à soutenir les mouvements de libérations existant dans les dictatures.

Cette politique de l’enlargement est évoquée par Bill Clinton dans plusieurs discours ainsi que dans l’interview suivante :

« Les États-Unis sont une puissance mondiale et ils ont des intérêts dans toutes les régions de la terre. Les États-Unis devront être actifs dans chaque aire qui se dessine aujourd’hui, pour contribuer à maintenir la paix et la stabilité et pour promouvoir la démocratie. Nous savons que les autres pays ont encore le regard tourné vers nous, non seulement à cause des dimensions et de la force de notre pays, mais pour ce que nous représentons et pour ce à quoi nous sommes disposés à nous opposer. Nous ne sommes pas, et nous ne pouvons pas être, le gendarme du monde. Mais là où nos intérêts et nos idéaux le demandent […] nous agirons et, si c’est nécessaire, nous assumerons le rôle de leader. […] Nous sommes décidés, en particulier, à favoriser le flot montant de la démocratie et du libre marché sur tous les continents. Ceci est le reflet non seulement de nos idéaux, mais aussi de nos intérêts. Si un pays est démocratique, les probabilités qu’il engage une guerre contre un autre pays ou bien qu’il commette des abus envers des droits de son peuple diminuent. Et les probabilités qu’il soit un bon partenaire commercial et qu’il collabore avec nous pour combattre les nouvelles menaces que les démocraties doivent ensemble affronter (les États hors-la-loi, le terrorisme, la criminalité internationale et le trafic de la drogue) augmentent. »

Bill Clinton, entretien accordé à la revue française Limes, n°1, 1997.

Pour ce qui concerne la diffusion du libre-échange et du libéralisme économique, le FMI et la Banque mondiale jouent un rôle essentiel en poussant la plupart des pays en développement à adopter une économie capitaliste libéralisée. Par exemple, en échange des prêts qu’ils accordent à ces pays, ils imposent des « Plans d’ajustement structurels », c’est-à-dire des réformes économiques consistant à privatiser les services publics, réduire l’État-providence et ouvrir davantage les échanges économiques. Ce sont d’ailleurs les mêmes conditions que ces organismes imposent aujourd’hui à la Grèce, à l’Italie et à l’Espagne pour les aider à sortir de la crise économique qui les frappe depuis 2008.

Au cours des années 1990 à 2010, le libéralisme triomphe en Europe et dans les anciens pays du bloc de l’Est. Il réussit même à s’imposer en Chine. Les États-Unis ont réussi à imposer le capitalisme dans le monde entier ou presque.

Obliger les dictatures à se démocratiser est en revanche une tâche beaucoup plus difficile. Non seulement parce qu’elles restent nombreuses et que cela signifierait qu’il faut lancer des guerres un peu partout dans le monde sans jamais être sûr de ne pas se retrouver embourber dans un conflit interminable, comme ce fut le cas au Vietnam. Mais aussi parce que le fait d’attaquer un pays en paix pour le seul motif que son régime n’est pas démocratique créerait un risque majeur de déstabilisation du monde : n’importe quel pays pourrait alors déclencher des guerres en prétextant que son adversaire ne respecte pas les droits de l’Homme ou les règles démocratiques13.

Les États-Unis limitent donc leurs interventions contre des dictatures uniquement à des situation où celles-ci ont déclenché elles-mêmes les hostilités, ce qui va se produire plusieurs fois au cours des années 1990.

La première occasion d’intervenir militairement contre une dictature se produit lorsque en 1991 l’Irak de Saddam Hussein envahit le Koweït. Le conseil de sécurité de l’ONU vote une résolution autorisant une intervention militaire pour libérer le pays. C’est un événement car, pour la première fois depuis la création de l’ONU aucun des cinq membres du Conseil n’a fait usage de son droit de véto. Cela montre bien que la Guerre Froide est terminée.

VIDEO 11 : Les causes de la Guerre du Golfe

L’intervention réunit un million de soldats de 39 pays et détruit l’armée irakienne en moins de cinq jour. En revanche, l’ONU n’autorise pas le renversement du gouvernement irakien et son remplacement par une démocratie. Saddam Hussein reste donc au pouvoir en Irak.

Le Président Bush (senior) vient soutenir les troupes de libération du Koweït à l’occasion de la fête de Thanksgiving le

22 Novembre 1990

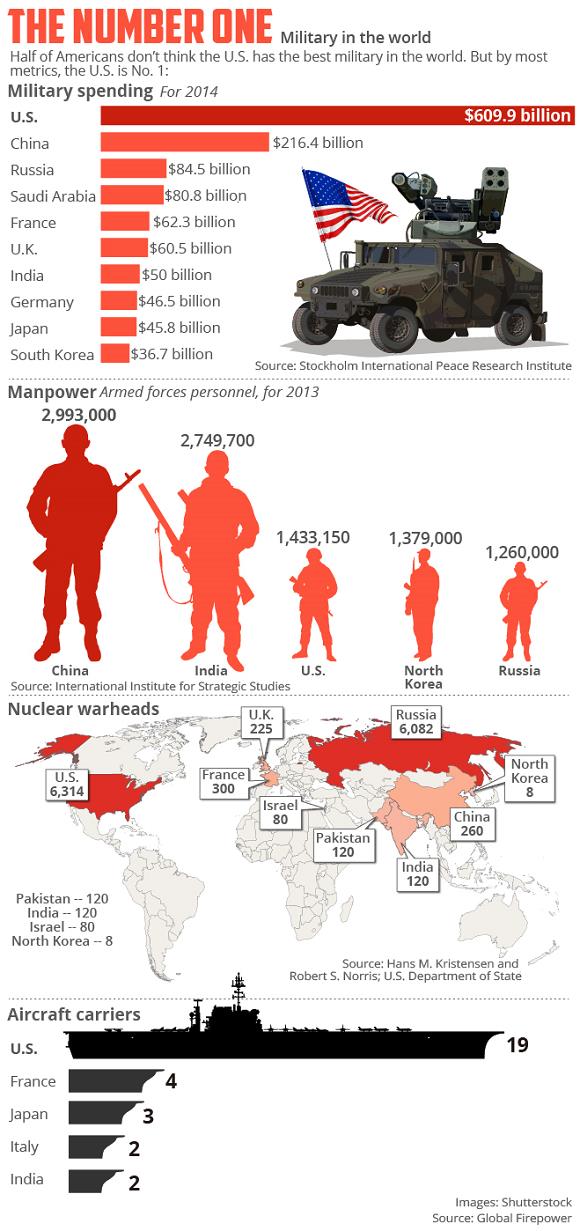

Les États-Unis ont joué un rôle déterminant dans cette opération puisqu’il alignaient à eux seuls plus de la moitié des hommes et les deux tiers du matériel. Depuis l’effondrement de l’URSS ils sont devenue la seule puissance mondiale maîtrisant à la fois le « soft power » et le « hard power ». Par « hard power » on entend la capacité d’agir pour défendre ses intérêts et peser sur le comportement des autres par la force ou la contrainte, ce qui peut passer par l’usage de la force militaire, de la puissance économique ou du pouvoir décisionnel au niveau des instances internationales (ONU, OMC, etc.).

Les États-Unis disposent de l’armée la plus puissante du monde : ils disposent non seulement de l’armement le plus massif et le plus moderne, mais également d’une capacité exceptionnelle de mobilisation en homme (1,5 million de militaires actifs) et surtout d’une capacité de projection rapide de leur force sur tous les théâtre d’opération grâce à leurs 11 porte-avions. En 2011, leur budget de la défense atteignait 700 milliards de dollars (4,7% de leur P.I.B., soit le PIB total de la Belgique et du Luxembourg réunis ou 50 fois celui de la Bolivie) Cela représente plus de 40% du total des dépenses militaires mondiales.

La puissance économique et financière des États-Unis reste également la première mondiale : le dollar demeure la principal monnaie d’échange et la principale monnaie de réserve même sil a convertibilité en or a été suspendue depuis 1971.

Note 13 : Certains penseurs (par exemple en France Bernard Henri-Lévi ou l’ancien ministre Bernard Kouchner, mais Clinton est presque sur la même position) sont favorables à ce qu’en cas de violation manifeste des droits de l’Homme, les grandes puissances soient autorisées à intervenir pour faire cesser cette violation sous l’égide de l’ONU. Ils appellent cela le « Droit d’ingérence ». La question va se poser de manière aiguë lors du génocide du Rwanda en 1994. Pourtant, aucune action militaire ne sera menée pour faire cesser le massacre. L’ONU enverra seulement une force d’interposition pour essayer de protéger les Tutsis de leurs agresseurs.

La tentation de jouer les « Gendarmes du monde »

Contrairement à ce que disait Bill Clinton en 1997 (voir le texte ci-dessus), enivrés par leur puissance, les États-Unis ont multiplié les interventions entre 1991 et 1995, donnant l’impression de vouloir jouer ce rôle de gendarme du monde.

Renouant avec l’idéalisme du Président Wilson, les États-Unis sont intervenus sur de nombreux théâtres d’opération au nom du droit, de la démocratie et d’une communauté internationale dont ils entendaient bien être les leaders.

Après l’intervention dans la Guerre du Golfe (1991), ils ont essayé de pousser Israël et les Palestiniens à négocier des accords de paix. Cette pression a permis d’aboutir à un début de réconciliation entre les deux camps et à la signature à Washington en 1993 des « Accords d’Oslo » (nommés ainsi car c’est dans cette ville qu’avaient eu lieu les négociations).

L’Israélien Itzhak Rabin et le Palestinien Yasser Arafat signent les Accords d’Oslo parrainés par le Président Bill Clinton le 13 septembre 1993 (AP Photo/Ron Edmonds)

En Afrique, la même année, ils tentent de mettre fin à la guerre civile en Somalie en lançant l’opération « Restore Hope » (1993). Mais celle-ci est un échec. Les combats provoquent la mort de quelques dizaines de soldats étasuniens dans des accrochages fortement médiatisés14. L’opinion étasunienne ne comprend pas pourquoi de jeunes soldats meurent dans ce conflit où les États-Unis n’ont aucun intérêt personnel. Le gouvernement retire rapidement ses troupes et laisse le pays s’enfoncer dans un chaos dont il n’est pas encore sorti aujourd’hui.

VIDEO 12 :

Le débarquement en Somalie est tellement médiatisé qu’il y a plus de journaliste sur la plage que de GI’s. Quand les premiers soldats sont tués, les images des médias provoquent rapidement un retournement de l’opinion étasunienne.

Cet échec montre que l’interventionnisme des États-Unis restera limité. Ils n’agiront que lorsque leurs intérêts seront directement menacés. Dans le cas contraire, leur intervention prendra d’autres formes qui ne mettent pas en danger la sécurité des soldats étasuniens.

Cette doctrine est illustré par la troisième grande intervention militaire de la période. Celle-ci a lieu en Bosnie en 1995 pour mettre fin au conflit qui déchirait l’ex-Yougoslavie depuis 3 ans et en particulier pour faire cesser le siège meurtrier de la ville de Sarajevo par les forces Serbes.

VIDEO 13 : Comment a commencé la guerre en Yougoslavie

Cette fois-ci les États-Unis (qui n’avaient pas d’intérêt personnel à défendre dans cette affaire) ont choisi de ne pas envoyer de troupes au sol et de se contenter de vagues de bombardements pour faire plier le gouvernement serbe. Ils ont choisi aussi de ne pas agir en leur nom mais par l’intermédiaire de l’OTAN.

En Yougoslavie s’opère un partage des tâches : tandis que les Casques bleus déployés par l’ONU tentent difficilement de protéger les civils en servant de bouclier humain (ils n’ont pas le droit de faire usage de leurs armes sauf s’ils sont directement pris pour cibles) comme ici en Bosnie en 1993, l’OTAN bombarde les villes de Serbie pour faire plier le gouvernement.

L’OTAN était un pacte militaire anti-soviétique qui aurait dû être dissout après la disparition de l’Union soviétique, mais les États-Unis souhaitent conserver cette alliance, qui pourra devenir, selon eux, une sorte de force internationale de maintien de la paix. Elle sera d’ailleurs mise à contribution une seconde fois en Yougoslavie quatre ans plus tard, lorsque la guerre reprendra, cette fois en les Serbes et les Kosovars. De nouveau les bombardements de l’OTAN obligeront les Serbes à accepter l’autonomie du Kosovo (1999). Enfin, elle jouera un rôle dans le renversement du dictateur Lybien Muhamar Kadhafi en 2011.

Note 14 : Voir le film de Ridley Scott « La chute du faucon noir »

Les limites du multilatéralisme

Durant cette décennie, les États-Unis parviennent à conjuguer la défense de leurs intérêts avec un réel souci de multilatéralisme : toutes leurs interventions sont concertées avec les principales grandes puissances et sont généralement placées sous l’égide de l’ONU. Plusieurs de leurs interventions ont été menées pour des raisons principalement humanitaires, comme en Yougoslavie ou en Somalie.

Les États-Unis veulent exporter leur modèle, mais ils entendent aussi rester maître de leur politique extérieure et ne jamais se retrouver contraints à agir contre leurs intérêts. Ils refusent notamment de se plier aux traités internationaux : ils ne ratifient pas le traité sur l’interdiction des essais nucléaires (1996), le Protocole de Kyoto sur la réduction des gaz à effet de serre (1997) ou le traité instituant la Cour pénale internationale (1998).

La politique étrangère des États-Unis durant cette décennie est donc un fragile équilibre entre la volonté de transformer le monde selon leurs principes, si possible en accord avec le plus grand nombre possible d’alliés, et la crainte de se trouver pris dans un engrenage qu’ils ne maîtriseraient pas, donc le refus de participer à la mise en place d’une nouvelle gouvernance géopolitique mondiale dans laquelle ils n’auraient pas une liberté d’action totale.

Avec les attentats du 11 septembre 2001, la doctrine des États-Unis va être complètement remise en question.

L’antiaméricanisme dans le monde musulman a commencé bien avant les attentats de 2001. Ici en Iran en 1979 des étudiants fêtent la chute du Shah (dictateur mis en place par les États-Unis en 1953) en brûlant le drapeau américain.

b) Les effets du Choc du 11 septembre 2001

Les attentats du 11 septembre 2001 traduisent l’ampleur de la haine que les États-Unis ont provoqué dans certains pays à leur encontre, une haine qui s’est renforcée au fur et à mesure que les interventions militaires se multipliaient (comme en Irak ou en Somalie) et que leur culture s’imposait au monde. Pour les musulmans extrémistes (les « intégristes » ou les « islamistes »), les États-Unis sont considérés comme le « Grand Satan ». Dans le monde musulman on leur reproche aussi leur soutien à de nombreux gouvernements autoritaires (celui de l’Irak jusqu’à la fin des années 80, de l’Iran jusqu’en 1979, de la Syrie, de la Libye, des Émirats ou de l’Arabie Saoudite).

Ce soutien leur donne une image d’hypocrites qui prétendent défendre la liberté et les droits de l’Homme mais qui, dans les faits, bafouent ces mêmes droits dès que leurs intérêts sont en jeu.

Les attentats révèlent aussi la vulnérabilité des États-unis, qui depuis la Seconde Guerre mondiale avaient axé toute leur stratégie défensive sur la capacité à résister à une attaque conventionnelle (missiles ou bombardements).

La réaction des États-Unis est double :

– à l’intérieur, une politique ultra-sécuritaire se met en place (restriction des libertés, contrôle des communications) ;

– à l’extérieur, le gouvernement se lance dans une réplique armée qui est d’autant plus délicate que l’ennemi qu’ils affrontent est difficilement identifiable.

Les États-Unis face à un ennemi insaisissable (dessin de Chappatte pour Le Temps)

Le premier temps de la réaction : l’intervention en Afghanistan (texte n° 1 p. 236) :

Dans un premier temps, les États-Unis optent pour la voie multilatérale. Leur riposte vise le gouvernement d’Afghanistan, qui a protégé les bases d’Al-Qaïda15 implantées sur son sol et qui a approuvé les attaques planifiées par celle-ci. Cette attaque a le soutien de la communauté internationale qui considère unanimement que le gouvernement Taliban, à la tête de l’Afghanistan, est une menace pour la stabilité du monde. L’intervention, qui débute en octobre 2001, recueille un assentiment à peu près unanime et rassemble des forces internationales nombreuses. (carte p. 236)

Les Talibans sont rapidement battus (dès le mois de décembre 2001) mais la plupart des buts de guerre ne sont pas atteints : ni Ben Laden, ni ses principaux lieutenants ne sont capturés ou éliminés ; une grande partie des Talibans trouve refuge dans les montagnes et si leur gouvernement est chassé de Kaboul, ils restent puissants, dangereux et influents ; quant aux forces afghanes anti-talibanes qui ont participé à la coalition, elles sont divisées en plusieurs factions. Les États-unis placent leur confiance en Hamid Karzaï pour diriger le pays, mais celui-ci se révèle rapidement incapable et corrompu. Il va pourtant rester à la tête du pays jusqu’en 2014.

La guerre s’enlise et, comme au Vietnam, les États-Unis et leurs alliés sont embarqués dans une guerre asymétrique qui permet à des petits groupes mobiles maîtrisant le terrain de tenir tête à une armée moderne. Cette situation entraîne une perte de soutien de l’opinion publique qui réclame le retrait d’Afghanistan alors que la situation politique y demeure très instable. (graphiques n°3 p. 236 et 5 p. 237)

Le deuxième temps de l’intervention : l’attaque de l’Irak

A partir de 2002, l’influence des « néoconservateurs » se renforce aux États-Unis. On qualifie ainsi un groupe de conseillers et d’influenceurs qui sont favorables à l’accentuation de l’interventionnisme des États-Unis. Ils estiment que leur pays est la seule puissance apte à maintenir l’ordre mondial et que le modèle étasunien doit s’imposer partout, y compris par la force. George W. Bush est très influencé par se courant et il fait clairement le choix de l’unilatéralisme. Il engage son pays dans ce qu’il nomme une « croisade contre l’axe du mal » qui vise l’Irak, l’Iran et la Corée du Nord. (texte n°2/a p. 242)

George Bush (junior) en 2005. Le Président des États-Unis, élu en 2000, réélu en 2004, est bien encadré par deux des principaux tenants du mouvement néoconservateur : Donald Rumsfeld, à gauche, et Dick Cheney, le Vice-Président, au centre.

Les États-Unis accusent ces trois pays de détenir et de développer un programme de fabrication d’armes de destruction massive. Concernant l’Irak, ils l’accusent également d’avoir aidé Al-Qaïda à réaliser les attentats du 11 septembre. Les États-Unis prétendent détenir des preuves qui étayent ces accusations, (ces preuves se révéleront rapidement être fausses ou sans valeur, mais à ce moment la guerre aura déjà été déclenchée).

Face aux contre preuves apportées par les observateurs de l’ONU, les États-Unis brandissent le principe de la « Guerre préventive » : même si le danger n’est pas encore réels, il le sera bientôt et il est donc préférable d’anticiper la menace que de la subir. Ils annoncent leur intention d’attaquer l’Irak et d’y instaurer la démocratie.

L’opposition à ce projet est presque unanime. Elle est non seulement condamnée par la Chine et la Russie, mais aussi par l’Allemagne, le Canada ou la France. Cette dernière menace d’exercer son droit de veto à un tel projet. Pour ne pas prendre le risque de se heurter à ce veto, le gouvernement des États-Unis décide de se passer d’une résolution de l’ONU validant son intervention. Désormais, les États-Unis agiront sans se soucier de l’opinion du monde. C’est ce qu’on appelle l’unilatéralisme.

L’attaque contre l’Irak, lancée en mars 2003 est facilement victorieuse de l’armée de Saddam Hussein qui est renversé en moins de six semaines. Saddam Hussein est capturé quelques mois plus tard (décembre 2003) et il est jugé et exécuté par un tribunal irakien.

Des soldats des États-Unis sont en train de démanteler la statue du dictateur Saddam Hussein quelques jours après la chute du régime (9 avril 2003). AFP PHOTO/Ramzi HAIDAR

Plus encore qu’en Afghanistan, l’intervention a déstabilisé le pays. Elle entraîne une guerre civile (opposant la minorité kurde, la minorité sunnite et la majorité chiite) dont profite Al-Qaïda pour s’implanter dans le pays. Les cinq années suivantes sont émaillées de très nombreux massacres et attentats qui font vivre la population dans la terreur, empêchent la reconstruction et obligent les États-Unis à maintenir de très nombreuses forces sur place. On estime que la guerre a coûté aux États-Unis plus d’un milliard de dollars par jour pendant 10 ans16. Cette guerre a enfin renforcé l’opposition à l’impérialisme étasunien. (texte n°2/b p. 242)

Barack Obama et la gestion du retrait (texte n° 6 p. 237)

Barack Obama a annoncé dès la campagne électorale de 2008 son intention de retirer les troupes étasuniennes d’Irak et d’Afghanistan. Le retrait, progressif, est amorcé dès 2008 et achevé en 2011 pour l’Irak. Le retrait total d’Afghanistan est programmé pour 2014. Mais il est clair que ni l’Irak, ni l’Afghanistan ne sont encore sécurisés. La démocratie est loin d’y avoir été installée. Fin 2019, les États-Unis se sont résolus à négocier avec les Talibans, ce qu’ils avaient toujours refusé, afin de mettre en place un gouvernement de coalition dont la durabilité est très incertaine.

Le Président Obama a engagé les États-Unis dans une voie intermédiaire entre l’unilatéralisme de G. W. Bush et le multilatéralisme d’un Wilson ou d’un Roosevelt. Il était parfaitement conscient de la forte dégradation de l’image des États-Unis dans le monde et a tenté d’y remédier (texte n°4 p. 235) en particulier en renouant le contact avec les grandes O.I.G. que le Président Bush avait méprisé (l’ONU, l’UE, etc.) sans pour autant accepter les alliances contraignantes qui viendraient restreindre la liberté d’action des États-Unis.

Obama est aussi partisan d’axer la puissance des Etats-Unis davantage sur leur force économique et leur capacité à collecter des informations stratégiques. Sous sa présidence, les services secrets étasuniens ont renforcé leur espionnage mondial des communication (un programme secret nommé « Echelon »), causant même des scandales lorsqu’on a découvert, grace aux révélations Wikileaks, qu’ils espionnaient même les téléphones personnels de François Hollande ou d’Angela Merkel.

Une des stations étasuniennes de surveillance des télécommunications. Celle-ci est implantée à Menwith Hill, au Nord du Royaume-Uni. Ce fait est révélateur de la politique américaine : ils considèrent leurs alliés comme des assistants qu’il faut contrôler et surveiller plus que comme de vrais partenaires.

Les stations d’écoute des États-Unis (points rouges sur la carte ci-dessous) sont implantées dans des partenaires anglo-saxons : Canada, Royaume-Uni, Australie et Nouvelle-Zélande (pays surnommés les « Four Eyes », les quatre yeux) ainsi qu’au Japon.

A peu près 95% des communication téléphoniques du monde entier sont interceptées. Des ordinateurs trient ensuite ces données, sélectionnant les quelques millions de communications quotidiennes qui contiennent des mots suspects (bombe, drogue, etc.) et qui doivent être traitées par des analystes humains.

Le refus d’Obama de fermer le camp de concentration de Guantanamo malgré sa promesse électorale ou sa politique d’action en Afghanistan basée sur un usage accru des drones, montre qu’il entend poursuivre aussi dans la voie de l’usage du hard power même si, de plus en plus, l’influence étasunienne s’appuie aujourd’hui sur le soft power.

Il a aussi accéléré le principe d’un désengagement des forces américaines qu’avait entamé Bill Clinton 10 ans plus tôt : les États-Unis doivent agir dans la mesure du possible sans risque de pertes humaines. Ils ne doivent pas non plus prendre le risque de déstabiliser une région à cause de leur intervention, d’où le refus d’Obama d’intervenir en Syrie malgré l’usage d’armes chimiques par le Président Bachar Al Assad.

La politique extérieure menée par Donald Trump depuis 2017 n’est pas très différente de celle d’Obama : se focaliser davantage sur les questions de politique intérieures, intervenir peu à l’étranger et uniquement par des drones, renforcer le pouvoir des services d’espionnage. Seule différence essentielle entre Obama et Trump : ce dernier se moque d’avoir des bonnes relations avec les « partenaires » des États-Unis. En outre, il fait une fixation sur la menace chinoise. Il est beaucoup plus menaçant à l’égard des adversaires des États-Unis mais ses menaces restent pour l’instant verbales.

La politique étrangère de Donald Trump vue par le dessinateur H. Payne. La phrase, sur le char, est une citation de Théodore Roosevelt, président au début du 20ème siècle, pour qui une politique étrangère efficace consistait à « parler fort et disposer d’un gros bâton ».

Note 15 : Les Talibans, un mouvement ultra-religieux répandu au Pakistan et en Afghanistan, se sont emparés du pouvoir en Afghanistan quelques mois plus tôt au terme d’une longue guerre civile. Après les attentats, ils ont refusé de répondre favorablement à la demande des États-Unis réclamant l’extradition d’Oussama Ben Laden.

Note 16 : voir détails sur cette page : http://fr.wikipedia.org/wiki/Halliburton#Fournisseurs_de_l.27arm.C3.A9e_am.C3.A9ricaine

CONCLUSION

Longtemps réticents à se mêler de politique étrangères en dehors du continent américain (en vertu de la Doctrine Monroe), les États-Unis se sont impliqués dans les affaires du monde de manière épisodique au début du 20ème siècle (participation aux deux Guerres mondiales notamment), puis de manière beaucoup plus systématique au cours de la Guerre Froide.

Leur influence sur le monde s’est exercée à la fois par leur domination militaire, leur puissance économique et leur soft power.

Depuis les années 1990, la disparition de l’URSS, l’émergence d’un ordre mondial confus (certains parle de « désordre mondial ») et la montée en puissance de la Chine ont obligé les États-Unis à s’adapter. Leur politique extérieure fluctue depuis cette époque entre un désir d’imposer leur modèle (selon le principe de la « Destinée manifeste », qui a été réactualisé par le courant des néoconservateurs) et une certaine tendance au repli sur soi qui a souvent été observée dans l’histoire du pays. Toutefois, ce repli ne signifie pas que les États-Unis comptent laisser le leadership mondial à la Chine ou à toute autre puissance. Ils s’appuient aujourd’hui davantage sur leur soft power et leur supériorité dans les secteurs des hautes technologies, mais ils continuent à disposer d’une puissance militaire sans rival qu’ils sont près à utiliser en cas de menaces sur leurs intérêts.

La montée en puissance de la Chine ou de l’Inde et la méfiance grandissante de l’Europe vis-à-vis de son partenaire historique laissent planer des doutes sur la capacité des États-Unis à maintenir l’équilibre actuel pendant encore longtemps.

Pour finir : voici une conclusion en vidéo sur le thème « Les États-Unis dominent-ils encore le monde ? »