← Retour à la table des matières

2/ Une société en mutation

a) Dénatalité précoce et exode rural tardif

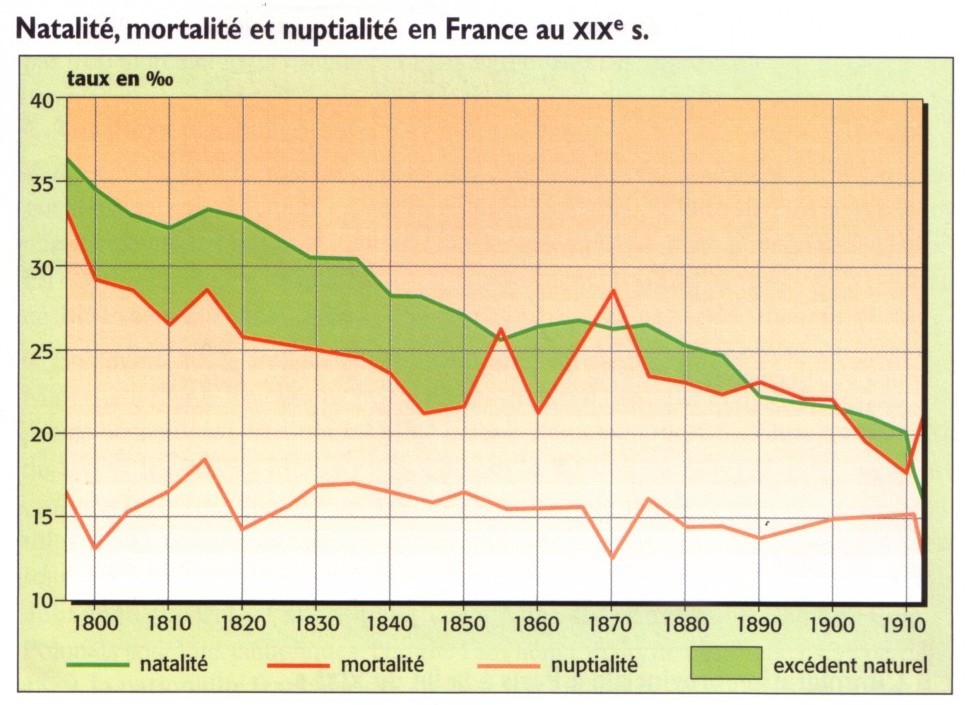

- Une démographie stagnante

Après une augmentation sensible jusque vers le Second Empire, la natalité française baisse fortement et la croissance se ralentit. La population française est passée de 27 à 39 millions entre 1800 et 1910, alors que le Royaume-Uni est passé de 16 à 45 millions au cours de la même période et l’Allemagne de 22 à 65, c’est-à-dire une croissance trois fois et demie plus élevée que celle de la France. En outre, la croissance française a encore ralenti depuis la seconde moitié du XIXème siècle : la population n’est passée que de 36 à 39 millions en 60 ans (de 1850 à 1910) en accueillant dans le même temps environ un million d’immigrés (principalement belges et italiens).

Résultat, la France qui possédait la 2ème plus forte population d’Europe (et la 4ème mondiale) en 1800, représentant alors 17% du total européen, n’en représente plus que 9% en 1914 et sa population est désormais dépassée par celle du Royaume Uni et très inférieure à celle de l’Allemagne. Et encore, l’Allemagne a vu près de sept millions de ses habitants émigrer en Amérique au cours de cette période (contre à peine un demi-million de français).

Cet effondrement de la natalité intervient en pleine période de transition démographique des pays industrialisés. Il s’explique par la précocité de la transition démographique que la France a connue. Bien avant les autres pays la France a vu son taux de natalité baisser. Les causes de ce phénomène ne sont pas encore totalement élucidées mais on sait qu’elles sont liées à deux phénomènes particuliers :

– D’une part une déchristianisation plus précoce (en liaison avec la Révolution française). Des populations moins croyantes sont moins rétives à faire usage de la contraception (interdite par l’Église)

– D’autre part l’effet des lois adoptées à l’époque de la Révolution française sur l’héritage. Dans un souci de justice et d’égalité, la loi avait supprimé le droit d’aînesse, c’est-à-dire le droit, pour l’aîné des fils,, d’obtenir la part principal de l’héritage. Désormais,l’héritage devait être partagé équitablement entre tous les enfants.Pour les paysans, cela signifiait qu’il fallait diviser la terre en parcelles très petites (ou bien faire moins d’enfants).

Cette affiche a été publiée en 1924 par l’Alliance nationale pour l’accroissement de la population française, association créée en 1896.

- Un exode rural lent

C’est dans les villes que l’on fait le moins d’enfants, mais la natalité des campagnes n’est pas très élevée non plus. L’exode rural que connait le pays n’est pas tellement causé par une surpopulation des campagnes mais par le développement de la mécanisation. On a moins besoin de bras.

Un autre facteur de l’exode rural est le désenclavement des régions montagneuses. Grâce au chemin de fer et à la modernisation du réseau routier, les régions du Massif Central, des Alpes ou des Pyrénées qui restaient très difficilement accessible et vivaient quasiment en autarcie vont commencer à se vider, d’autant que les conditions de vie y sont rudes et que l’agriculture mécanisée n’y est pas possible. Les grands axes routiers et ferroviaires contournent les massifs montagneux mais des voies secondaires sont crées : les « voies ferrées d’intérêt local » (VFIL) qui desservent les régions très rurales et peu accessibles. Souvent ne circulent sur ces rails qu’un convoi par jour, convoi se limitant à un wagon de voyageur et un fourgon à marchandises, mais c’est déjà un lien important avec la civilisation urbaine.

La Compagnie du Chemin de fer Taulignan-Grignan-Chamaret (TGC), dans la Drôme, exploite à partir de 1907 un chemin de fer rural, dont la station de Grignan ne comprend qu’un petit bâtiment servant à la fois aux voyageurs et de halle aux marchandises.

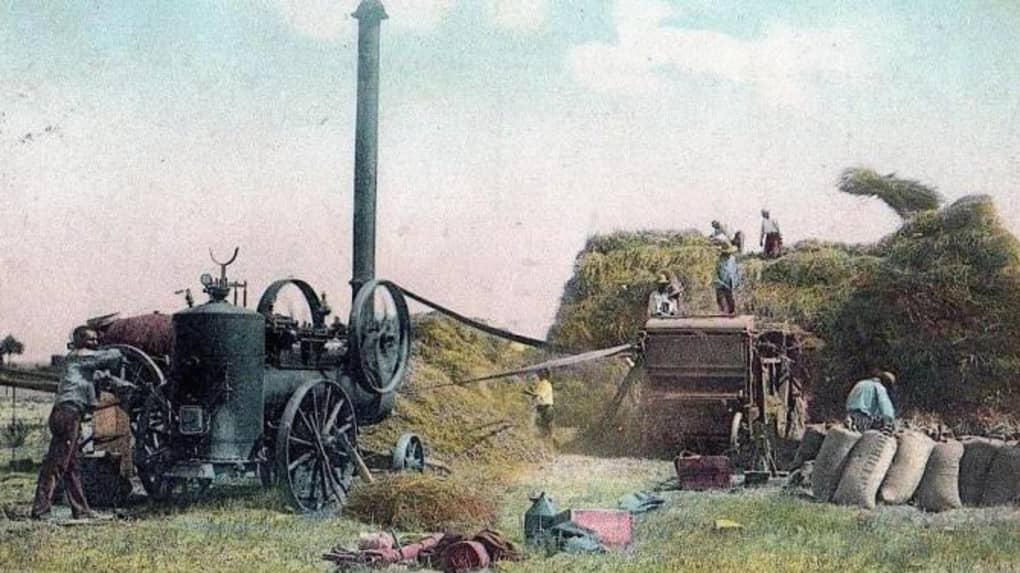

Cependant, les campagnes françaises vont rester longtemps faiblement mécanisées et donc elles ne vont se vider que très lentement. Les premières machines agricoles apparaissent dans les campagnes française à la toute fin du XIXème siècle, mais le gros du travail reste fait à la main.

Une moissonneuse à vapeur vers 1900

L’exode rural a débuté dès la fin du XVIIIème siècle mais il va s’opérer très lentement et ne s’achèvera qu’après la Seconde Guerre mondiale. En 1914, il y avait encore 56% de ruraux. Dans les années 1930, la population urbaine dépasse à peine la population rurale.

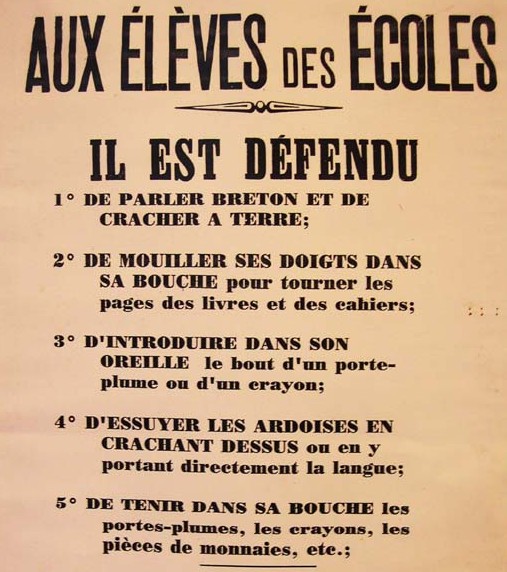

- L’école et le service militaire, instruments d’unification culturelle

Dans cette société encore très rurale, des régions entières ne parlent pas le français et leurs habitants ne se sentent absolument pas français. Pour y remédier, la Troisième République entreprend d’unifier culturellement les provinces française et d’éradiquer les cultures et les langues locales. Cela passe principalement par deux institutions : l’École et le Service militaire.

La Mairie-école de Naours, dans la Somme, vers 1900, avec sa cour pour les filles et sa cour pour les garçons.

De gros efforts sont entrepris pour la construction et l’aménagement de bâtiments permettant un véritable enseignement jusque dans les petites villes de provinces. L’école telle que nous la connaissons aujourd’hui se répand, avec ses grandes salles de classe largement éclairées. Dans les petites villes et les gros villages, l’école est située dans le même bâtiment que la mairie et on prévoit un logement distinct pour l’instituteur au sein du même bâtiment. De nombreuses règles sont imposées aux élèves, comme le port de la blouse, l’interdiction de cracher par terre ou de parler dans leur langue maternelle (pour les régions non francophones).

Affiche placardée à l’entrée de toutes les écoles, en Bretagne, jusqu’en 1914

Les règles sont aussi des règles hygiénistes, basées sur les travaux des psychologues qui cherchent à mettre en place les conditions optimales pour l’apprentissage des enfants. La loi du 17 juin 1880 stipule que les locaux scolaires doivent être clairs et aérés, disposer d’une hauteur de 5 mètres sous plafond et comporter trois rangées de tables par classe (avec un couloir de 50 cm entre chaque rangée), de façon à ce que chaque élève dispose d’au moins 1,25 mètres carrés et 6,25 mètres cubes. Les salles de classe doivent disposer d’un bon éclairage grâce à de grandes fenêtres et, lorsque le temps est sombre grâce à un éclairage au gaz. Les fenêtres doivent être assez basse (maximum 120 cm) afin que les élèves satisfassent sur-le-champ leur curiosité en voyant ce qui se passe à l’extérieur, plutôt que de continuer à rêvasser en imaginant ce qu’ils ne peuvent pas voir. Les garçons et les filles sont séparés (la mixité dans les écoles françaises ne date que de 1963 dans les collèges et 1975 dans toutes les écoles (sauf enseignement privé). La loi fixe pour la première fois le nombre maximum d’élèves à 40 par classe dans les écoles qui comportent plusieurs classes, et à 50 dans les écoles à classe unique.

Tandis que les garçons faisaient des « travaux manuels » (ancêtre des cours de technologie), les filles faisaient de la couture, comme sur cette photo d’une école primaire d’Hellemmes (département du Nord)

L’école, qui est obligatoire jusqu’à l’âge de treize ans, a aussi pour fonction d’enseigner la discipline, les règles morales, l’amour de la patrie, et de lutter contre certains fléaux sociologiques tels que l’alcoolisme, qui fait encore des ravages dans les campagnes et dans les milieux ouvriers.

Le service militaire a été rendu obligatoire par la Troisième république dès 1872. Sa durée varie alors de 6 mois à 5 ans en fonction d’un tirage au sort. Chaque jeune de 20 ans tirait un numéro. Les numéros les plus faibles étant appelés les premiers en fonction des besoins de l’armée. Partir au service militaire était une chose sérieuse pour les familles, qui perdaient deux bras solides pendant trois ans. Malgré cela, les fraudes ou les tentatives d’échapper au tirage au sort était rares car il était important d’être “Bon pour le service” pour la vie future du jeune homme et pour son mariage éventuel. Un « refusé » ou un « ajourné » était suspect de mauvaise santé et les familles rechignaient à marier leur fille avec un diminué !

Le service est fixé pour tout le monde à 3 ans en 1889. Un tirage au sort est maintenu mais il ne sert plus que pour l’affectation aux différentes unités de l’armée. Il y avait une règle : on ne pouvait pas faire son service militaire dans sa région d’origine. C’était une manière d’obliger les jeunes paysans à quitter leur campagne (souvent pour la première fois de leur vie) et d’opérer dans les casernes un brassage de jeunes gens venus de toute la France, ce qui les obligerait à parler le français et à se sentir français.

De jeunes bretons viennent de participer au tirage au sort. La coutume voulait qu’ils arborent ensuite leur numéro ainsi qu’une cocarde tricolore. Des vendeurs ambulants vendaient ces numéros et cocardes. On voit le numéro agrafé à leur chapeau.

Beaucoup de jeunes paysans subissaient l’humiliation de l’ajournement (la visite médicale – appelée « Conseil de révision » – les jugeaient inaptes au service) car bien que vigoureux, ils étaient souvent trop petits à cause de l’alimentation pauvre qu’ils avaient reçue.

Entre les jeunes inaptes et la faiblesse de la natalité, le gouvernement était très inquiet de la difficulté à trouver suffisamment de soldats. L’affiche en haut de cette page évoque d’ailleurs le fait que l’Allemagne a réussi à envahir la France en 1914 parce qu’elle avait une armée beaucoup plus nombreuse. Pour remédier au manque de naissances, Le gouvernement Waldeck-Rousseau crée en 1901 une commission de la dépopulation, chargée d’étudier la question et d’y porter remède. La première mesure incitative n’apparaît qu’avec l’instauration de l’impôt sur le revenu en 1914 : le calcul de l’impôt prendra en compte le quotient familial, c’est-à-dire le nombre d’enfant (autrement dit, plus on a d’enfant moins on paye d’impôt). Après la guerre, des mesures plus répressive sont prises contre la contraception : la loi de 1920 interdit toute propagande en faveur de la contraception et la loi de 1923 réprime l’avortement.

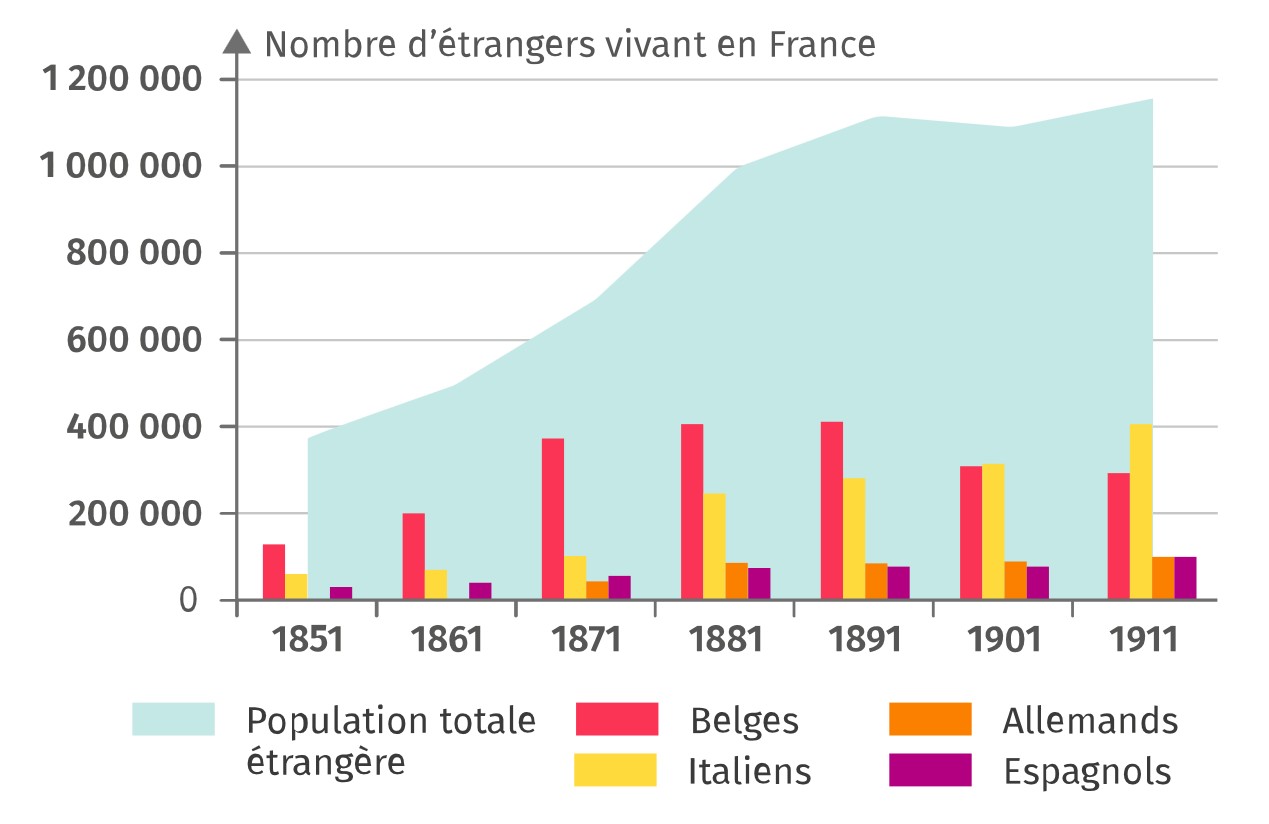

b) Une vague migratoire

Le manque de bras ne se fait pas sentir que dans l’armée, il est aussi une préoccupation économique. Comment résister à l’industrie allemande si l’on ne dispose pas de main d’œuvre nombreuse ? Pire, le manque de main d’œuvre pourrait faire monter les salaires à cause de la loi de l’offre et de la demande. C’est pourquoi le gouvernement français va très tôt comprendre l’importance de l’immigration.

La France est une terre d’immigration depuis toujours et sa population s’est formée par l’incorporation de peuples très divers comme les Normands (des Vikings), les Huns (venus d’Asie), les Francs (venus de Germanie), etc. Au XIXème siècle, alors que les autres pays d’Europe exportent une partie de leur population vers le Nouveau monde, la France accueille des centaines de milliers d’étrangers, principalement Belges, Polonais ou Italiens. Sur le graphique ci-dessous, le grand nombre d’Allemands s’explique par le fait que les Polonais n’ayant plus de pays et vivant sous la domination de l’Allemagne, ils avaient la nationalité polonaise. Beaucoup de ces « Allemands » sont donc en réalité des Polonais.

Après la révolution ratée de 1830 en Pologne, un artisan français offre un abri à une famille de réfugiés polonais sous les vivas de la foule. Gravure env. 1830

L’exemple polonais est particulièrement éclairant : suite à la disparition de la Pologne, en 1815 (partagée par les vainqueurs de Napoléon : Russie, Prusse et Autriche) une immigration polonaise s’était développée en France. Il s’agissait de réfugiés politiques, issus des classes sociales supérieures. Cette immigration augmente après l’écrasement de la révolte polonaise de 1830. Les immigrants polonais sont très bien accueillis en France où l’on voit même se constituer un « comité national en faveur des Polonais » tandis que le député Lafayette déclare à l’Assemblée que « toute la France est polonaise ». Des quêtes sont même organisées pour aider les réfugiés à s’installer.

L’immigration polonaise change de nature au tout début du XXème siècle. La loi du 29 juin 1905 a réduit la journée de travail des mineurs à 8 h alors que la production charbonnière est en plein essor. Les régions minières manquent de bras. Les compagnies minières publient des appels d’offre pour attirer des travailleurs venus d’autres régions et les patrons créent un Syndicat français de la main‑d’œuvre étrangère. C’est aussi un moyen, pour eux, de maintenir des salaires faibles car ces immigrés viennent de pays où les salaires sont plus bas qu’en France et sont près à accepter des salaires inférieurs à ceux des Français. De plus, n’ayant pas la nationalité française, ils n’osent pas se syndiquer, faire grève ou simplement contester les ordres.

Caricature parue dans le journal anarchiste « L’assiette au beurre » en 1906

Avec l’aide d’immigrés polonais influents et ayant gardé beaucoup de contacts avec la Pologne occupée, comme le Prince Witold Czartoryski, lui-même actionnaire de la compagnie des mines de Noeux-les-Mines dans le Pas-de-Calais, les patrons français mettent en place des filières de recrutement. Des annonces sont publiées en Pologne pour convaincre les mineurs de venir en France (la même chose est organisée avec l’Italie ou avec la Belgique).

La pratique consistant à aller recruter de la main d’œuvre étrangère dans les secteurs en pénurie de main d’œuvre s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui. Ici, une affiche de 1949 pour faire venir des mineurs italiens en France.

Pour faciliter leur venue, on leur permet de venir avec leur famille et on leur promet un logement. Beaucoup de mineurs polonais choisissent de venir en France car, dans les parties de la Pologne occupées par la Russie et par la Prusse les conditions de vie se sont dégradées en raison des politiques menées pour éradiquer la culture polonaise. A l’Est une campagne de russification interdit la langue polonaise et traite les Polonais en citoyens de seconde catégorie, tandis qu’à l’Ouest, une forme équivalente de « germanisation » est menée.

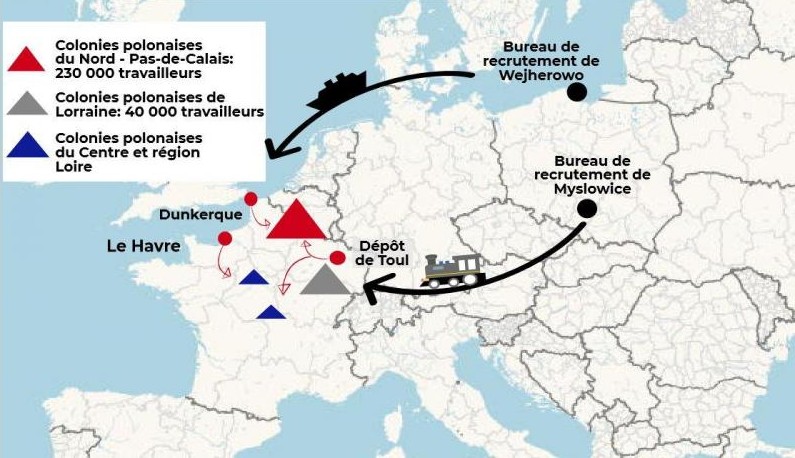

L’organisation de l’immigration polonaise

Les premiers Polonais de cette nouvelle vague migratoire arrivent dans le Nord de la France en 1909. Trois ans plus tard, on en compte déjà plus de 2000. Vingt ans plus tard, ils se compteront en centaines de milliers. Cela reste moins que les Italiens ou les Belges, nombreux également dans le Nord et dans l’Est de la France, et souvent employés dans les mines également, mais les Polonais deviennent vite la troisième minorité la plus nombreuses dans la moitié Nord du pays.

Les mineurs embauchés (ici par la Compagnie des Mines de Lens) sont photographiés. Tous les jeunes garçons en bas (sauf le quatrième en partant de la gauche) sont des Polonais. On pouvait à l’époque commencer à travailler dès 12 ans. (photo de 1928)

Les offres d’emploi tiennent généralement compte des « traditions » des pays d’origine. Ainsi, les Belges sont recherchés pour travailler comme mineurs ou comme saisonniers dans les exploitations agricoles car ce sont des métiers très représentés en Belgique. De même, les Italiens sont embauchés sur les chantiers de travaux publics, en particulier ceux du métro ou de la Tour Eiffel, car beaucoup sont d’anciens maçons ; ils sont aussi souvent ouvriers en usines. La plupart des Polonais sont embauchés dans les mines.

En même temps que l’immigration augmente, elle devint une préoccupation sociale et politique. Jusqu’à la fin du XIXème siècle, le gouvernement se préoccupait d’autoriser ou d’interdire l’entrée sur le territoire français aux populations étrangères, parfois d’en expulser, mais pas de les comptabiliser, encore moins de les ficher. Cela commence à changer en 1891, avec le premier recensement spécifique des étrangers vivant en France. C’est la naissance de la notion administrative d’immigration. Un immigré sera défini comme une personne née à l’étranger et résidant sur le sol français. Certains sont considérés comme des catégories indésirables, notamment les « nomades » ou « sans-abris » tels que bohémiens, romanichels, tziganes, gitans et vagabonds, qui sont recensés à compter de 1895 et parfois expulsés. La loi de 1912 impose finalement aux nomades le port d’un carnet anthropométrique afin de contrôler leur circulation

Gendarmes français et allemands se renvoient mutuellement un groupe de romanichels (tziganes) dont ils ne veulent pas sur leur territoire (dessin paru dans Le Petit Journal le 8 septembre 1912).

Malgré cela l’intégration des immigrés s’opère lentement. Par intégration on entend le fait de trouver sa place dans une communauté donnée, le plus souvent en adoptant un certain nombre de ses pratiques. La France a toujours su intégrer les immigrés et n’a même jamais empêché ceux-ci d’atteindre des positions d’excellence, comme l’illustrent les parcours du général Mac‑Mahon, d’origine irlandaise, de la scientifique Marie Curie, polonaise, ou encore du poète Paul Verlaine, belge.

Contrairement à une idée répandue, l’intégration des Italiens ou des Polonais du début du XXème siècle n’a pas été plus facile que celle des immigrés d’origine africaine d’aujourd’hui en raison de leur couleur de peau ou de leur culture européenne. Eux aussi ont subi un racisme violent et ont été considérés comme moins civilisés que les Français. Les différences linguistiques, culturelles ou religieuses sont toujours des obstacles à l’intégration des immigrés. Voici par exemple comment le journal L’Est Républicain décrit les Italiens qui vivent en Lorraine et travaillent aux mines :

« Si vous passez un jour, à l’heure de midi, vers Mont-Saint-Martin, ou Villerupt, près d’une des nombreuses cantines italiennes, votre odorat est désagréablement chatouillé par des odeurs d’abominables ratatouilles. Des vieilles sordides, à la peau fripée et aux cheveux rares, font mijoter des fritures étranges dans des poêles ébréchées. Et les bêtes mortes de maladie, à des lieux à la ronde, ne sont pas enterrées, elles ont leur sépulture dans les estomacs des Italiens, qui les trouvent excellentes pour des ragoûts dignes de l’enfer. »

L’Est républicain, juillet 1905, cité par P. Milza, in Voyage en Ritalie, Payot, 2004.

Les patrons qui emploient la main d’œuvre immigrée exploitent les divisions avec les Français, par exemple en répartissant les tâches et les postes en fonction de l’origine ou en payant moins les immigrés. Cela crée des frictions importantes entre ouvriers Français et étrangers, les premiers ayant le sentiment que les immigrés viennent leur voler leurs emplois et qu’ils sont responsables de la baisse des salaires. A Aigues-Mortes, dans le sud de la France, cette situation provoque le 16 août 1893 le pire massacre de travailleurs immigrés de toute la période : une bagarre éclate entre ouvriers français et italiens pour des raisons qui n’ont jamais été élucidées. Malgré l’intervention de la gendarmerie, neuf italiens sont lynchés à mort par la foule et des dizaines sont gravement blessés.

Le massacre d’Aigues-Mortes vu par la presse française…

…et par la presse italienne (les ouvriers italiens sont reconnaissables à leur foulard rouge)

D’autres facteurs peuvent créer un obstacle à l’intégration : les femmes polonaises, par exemple, très catholiques, portent un voile intégral qui ne laisse voir qu’une partie de leur visage, ce qui les rend suspectes et les fait passer pour des fanatiques aux yeux de beaucoup de Français. De plus, beaucoup de Polonais possèdent la nationalité allemande (puisque la Pologne n’existe plus et qu’une bonne moitié du pays a été absorbée par l’Allemagne). Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, ils sont soupçonnés d’être des espions au service des Allemands et subissent des agressions et des insultes. Voici comment les événements sont décrits par un mineur polonais :

« Le jour de la proclamation de la mobilisation générale, commencèrent des manifestations de pogrom. Une foule de plus de trois mille personnes, portant des haches, des couteaux, des vieux fusils et des fourches à fumier se rendit dans notre colonie.

Des cris s’élevèrent : « A mort, les étrangers ! A mort, les espions allemands et autrichiens ! Que les étrangers retournent chez eux ! » »

Thomas Olszanski, La Vie errante, Arch. dép. Pas-de-Calais, BHB 5040

Ce témoin parle « colonie ». En effet, souvent les travailleurs immigrés étaient parqués dans des quartiers à l’écart, parfois de simples baraquement, car les autorités ne souhaitaient pas toujours qu’ils s’installent durablement. Leur espoir était que ces immigrés retournent chez eux dès qu’on aurait plus besoin d’eux. Voici l’avis du préfet du Pas-de-Calais sur la question de l’intégration des Polonais en 1929 :

« Vous avez bien voulu me demander de vous renseigner sur la moralité générale des immigrants polonais et sur l’aptitude à s’assimiler à nos nationaux. [Les] Polonais travaillant aux mines, […] vivant en groupes, en cités, n’ont que peu ou pas de rapports avec nos ressortissants. Loin de les rechercher, ils s’efforcent de vivre uniquement entre eux, encouragés en cela par leurs ministres du culte (…). De véritables villes polonaises se sont constituées notamment dans l’arrondissement de Béthune. Toutes les professions y sont remplies, tous les métiers y sont exercés par des nationaux polonais. Dans de tels milieux, le Français fait figure de passant dont on ne sollicite ni la compagnie, ni a fortiori l’amitié.

De cet exposé découle naturellement la réponse à la question suivante : quelle est l’aptitude de l’immigrant polonais à s’assimiler ? Et la réponse est nette: aucune assimilation, quant à présent du moins (…). En résumé, on peut affirmer que l’assimilation est nulle.

Rapport du préfet au ministre de l’Intérieur, 11 octobre 1929, Arch. dép. Pas-de-Calais, M 6857/3

A Marles-les-Mines, près de Lens, les Polonais vivent dans les cabanes que l’on peut voir sur la photo ci-dessus. Ils n’ont pas choisi de venir travailler dans la région mais ils y ont été affectés en fonction des besoins et sans qu’on leur demande leur avis. Voici un rapport établi pour la sous-préfecture de Béthune qui décrit la situation juste après la Première Guerre mondiale :

« Dans les mines de mon secteur, la main-d’œuvre étrangère est principalement composée de Polonais. Ceux-ci sont recrutés par le Comité des houillères qui a des représentants en Pologne chargés de l’embauchage des émigrants de ce pays. Les convois sont dirigés sur le dépôt des travailleurs de Toul qui les répartit ensuite sur les différentes compagnies minières du Nord de la France, au prorata des demandes d’effectifs. Ces travailleurs arrivent munis d’un contrat de travail d’une durée de douze mois. Ceux qui par leur inexactitude au travail ou par leur attitude ne donnent pas satisfaction à l’employeur sont licenciés à l’expiration du contrat.

Beaucoup de mineurs polonais ont fait venir leur famille avec eux. Chaque ouvrier ayant sa famille est logé par la compagnie minière qui l’occupe. Le logement se compose de 2, 3, 4 ou 5 pièces suivant l’importance de la famille.

Dans les communes du bassin minier, la population étrangère y est supérieure en nombre à nos nationaux. L’émigration polonaise vers les régions minières a pris depuis l’armistice d’énormes proportions. La main-d’œuvre étrangère était absolument nécessaire pour la remise en activité de tous les

puits. Les compagnies minières ont dû construire des cités nouvelles qui forment de véritables colonies […]. »

Rapport du commissaire spécial de Béthune au sous-préfet, 22 septembre 1925, Arch. dép. Pas-de-Calais, M 3229

Du coup, les immigrés ne côtoyaient que rarement des Français en dehors des heures de travail. Quant aux mariages entre immigrés et Français, ils étaient rares (les occasions de rencontre étant réduites) et très mal vus aussi bien par les français que par les immigrés. Ceux-ci, en effet, avaient tendance à maintenir cette situation d’entre-soi, de repli culturel, qui était pour eux une sorte de protection. Dès la fin du XIXème siècle, des quartiers spécifiques émergent dans les villes industrielles. Les Belges investissent par exemple le quartier de Wazemmes à Lille, les Napolitains celui du Vieux‑Port à Marseille. La plupart continuent à parler leur langue natale y compris à leurs enfants, ce qui est aussi un obstacle à l’intégration (et à la réussite scolaire). Souvent ils possèdent leurs propres commerces, où ils peuvent trouver les produits auxquels ils sont habitués. Les Polonais ont aussi leurs propres églises et leurs propres prêtres.

Cette photo prise à Joeuf, en Lorraine, en 1903, dans le quartier italien, montre que les traditions se maintiennent mais que l’intégration est en marche : les prénoms des propriétaires, César Gianotti et Jean Velati, sont des prénoms français, ce qui laisse supposer qu’ils sont nés en France ; quant à l’orthographe du mot « restorante », c’est un mélange entre l’italien (ristorante) et le français.

L’attitude des autorités françaises sur l’immigration est ambiguë : d’un côté elles souhaiteraient que les étrangers s’intègrent en abandonnant totalement leur culture et en adoptant la langue et les traditions françaises, afin de compenser la faible natalité du pays. C’est pourquoi la loi de 1889 décide d’accorder la nationalité française à tout enfant né sur le sol français (quelle que soit la nationalité de ses parents). De plus, un étranger peut obtenir la naturalisation par un mariage avec un ou une Française au bout d’un an de présence sur le territoire. Enfin, tout étranger vivant en France depuis 10 ans peut demander la nationalité française. C’est la loi la plus généreuse de l’histoire de France en matière d’acquisition de la nationalité. Depuis, cette loi a été révisée à de multiples reprises, restreignant à chaque fois un peu plus la possibilité de devenir français pour les étrangers. Les révisions de la loi ont eu lieu en 1927, 1940, 1993, 1998, 2007 et 2011. La loi de 2011 ne permet l’acquisition de la nationalité par mariage qu’après 4 ans de présence en France. Elle prévoit l’octroi de la nationalité française aux enfants nés en France de parents étrangers à leur majorité, à condition qu’ils aient résidé en France depuis les cinq dernières années et à condition qu’ils expriment une « manifestation de volonté » de devenir français entre 16 et 21 ans’ et qu’il puisse justifier de « son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises […] ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République »

D’un autre côté, dans les années 1880, les autorités sont soumises à la pression de l’opinion publique, qui est chauffée à blanc par la presse xénophobe et par les partis nationalistes pour qui les immigrés sont des « métèques » qui ne pourront jamais faire de bons français ou qui viennent le voler les emplois et les femmes des vrais français. Pour calmer cette frange ultranationaliste de l’opinion, les gouvernements prennent des mesures discriminantes envers les immigrés.

Ci-dessus, caricature parue dans Le Grelot, 4 septembre 1892. La légende était la suivante : « Pendant que l’ouvrier mineur français laisse sa famille et ses outils pour accomplir son service militaire, le belge lui prend sa place et travaille a vil prix ».

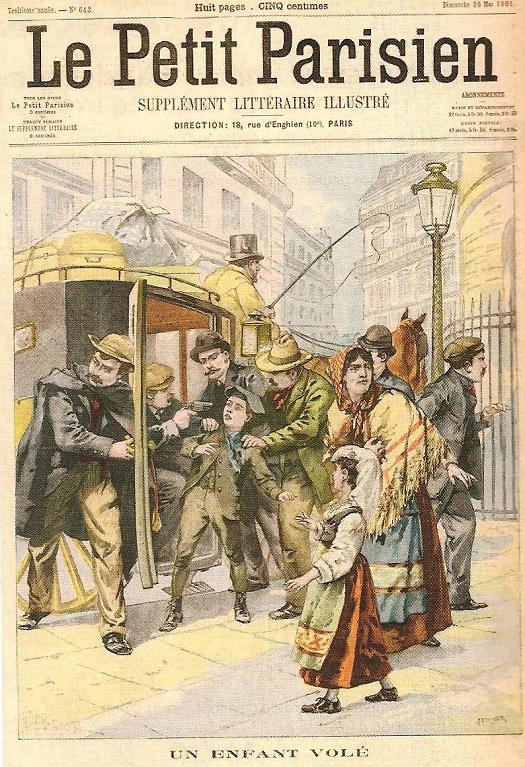

Ci-dessous, une illustration parue dans le Petit Parisien en mai 1901 dans laquelle les immigrés italiens sont accusés d’enlever des enfants, reprenant ainsi une croyance de l’époque selon laquelle tous les Italiens étaient des brigands.

A chaque période de crise, le racisme se renforce et l’État prend des mesures contraignantes pour surveiller les immigrés.

Un décret du 2 octobre 1888 astreint ainsi les étrangers résidant en France à déclarer leur présence auprès des autorités municipales. Cette mesure réservée aux seuls hommes, en tant que chefs de famille, prévoyait que chaque étranger doive remplir un formulaire, fournir son état civil, sa nationalité et présenter des pièces justificatives à l’appui de ses déclarations, dans les quinze jours suivant son arrivée. Un récépissé de déclaration, sorte de document d’identité, nominatif et portatif, était remis au requérant, ancêtre de la carte de séjour. Tout changement de domicile impliquait le renouvellement de cette procédure et les municipalités conservaient donc, théoriquement, la trace de toute inscription et de toute modification des localités d’installation.

La loi du 8 août 1893 dite de « protection du travail national » renforce les mesures de sécurité publique : Pour être jugé en situation régulière, tous les étrangers – hommes, femmes ainsi que les mineurs exerçant un travail – doivent désormais faire une demande de déclaration de résidence, dans les huit jours suivant leur arrivée, dans leur mairie et auprès de la préfecture du Rhône à Lyon et de la préfecture de police à Paris. En échange, chaque demandeur reçoit un « certificat d’immatriculation » qui est obligatoire pour exercer un métier.

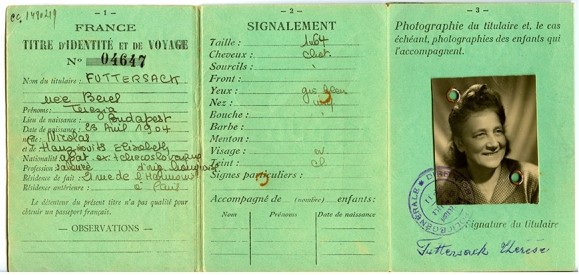

En 1917, enfin, est créée une carte d’identité des étrangers, qui s’applique alors à une population d’un peu plus d’1,5 millions d’individus et qui est obtenue contre le paiement d’une taxe. Ce projet avait été défendu avant la guerre par le député de Briey, Albert Lebrun, pour lutter, selon lui, contre la délinquance d’origine étrangère et notamment italienne en Meurthe-et-Moselle. Dans un premier temps le gouvernement a essayé d’imposer cette carte d’identité à tous les Français mais les oppositions ont été telles qu’il y a renoncé. Seuls les étrangers y ont donc été soumis. La carte d’identité a été imposée à tous les Français seulement en 1940, par le Régime de Vichy.

Une carte d’identité de 1930. La couleur verte de la carte indique qu’il s’agit d’une carte pour « non-travailleurs »

Après la Première Guerre mondiale, le manque de main d’œuvre est d’autant plus criant qu’un million et demi de Français en âge de travailler sont morts (et des centaines de milliers sont mutilés). On fait donc appel plus que jamais à l’immigration, en particulier de Polonais et d’Italiens. Beaucoup de ces derniers viennent pour fuir le fascisme, qui est au pouvoir en Italie à partir de 1922.

En 1921, on comptait en France environ 45 000 Polonais. Dix ans plus tard, ils étaient 507 000 !Les Italiens, eux, sont alors plus de 800.000, sans compter les centaines de milliers qui ont déjà acquis la nationalité française et ne sont plus comptabilisés comme étrangers.

Les années 1920 sont une décennie positive pour les immigrés, qui trouvent facilement du travail, ont des salaires corrects, commencent à s’intégrer et obtiennent facilement la nationalité française. Mais dans les années 1930, à cause de la crise économique et de la remontée de l’extrême-droite, la question migratoire ressurgit.

Les étudiants en médecine de Paris réclament l’expulsion des étudiants étrangers (qualifiés de « Métèques ») qui leur « volent les places » à l’université de médecine. On en voit quelques uns faire le salut fasciste sur la gauche de l’image. (1935)

Le gouvernement prend la décision de renvoyer massivement des travailleurs étrangers dans leur pays. Au début, le gouvernement offre le transport gratuit aux volontaires pour retourner dans leur pays. Le nombre de ceux qui accepte étant trop faible, des arrêtés d’expulsion sont pris à partir de 1934 en ciblant prioritairement ceux qui ont été fichés comme ayant des activités politiques ou syndicales. Ils sont expulsés avec femmes et enfants mais sans pouvoir emporter avec eux plus qu’une valise, ce qui les oblige à abandonner leurs maigres possessions telles que mobilier ou vaisselle.

L’expulsion des Polonais en 1934

La vidéo suivante raconte toute cette période de l’immigration en France de 1870 à 1927, avec de nombreuses images rares et des interviews de personnalités françaises dont les parents, grands-parents ou arrières-grands-parents ont vécu cette immigration (comme l’animateur de télé Michel Drucker, l’ancien footballeur Youri Djorkaev ou le médecin Michel Cymès). Un document réellement passionnant :

VIDÉO : L’IMMIGRATION EN FRANCE DE 1870 A 1927

p2c

c) Le poids de la classe ouvrière et l’émergence des classes moyennes

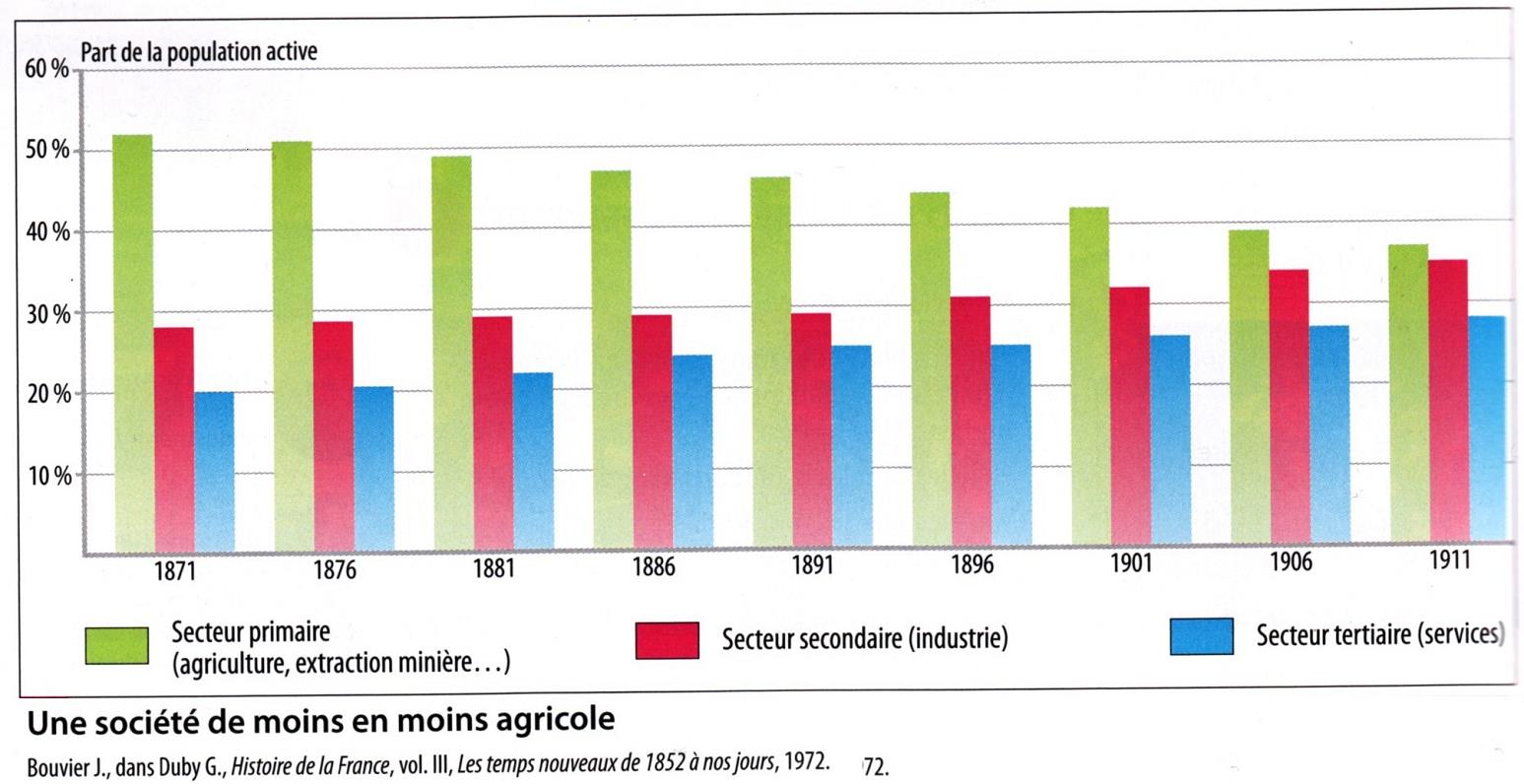

En 1914, sur les vingt millions d’actifs que compte la société française, il y a encore 36% d’actifs du secteur primaire, soit plus de sept millions de personnes (sans compter presque un million de mineurs qui devraient être comptabilisés dans le secteur primaire mais qu’on associe généralement au monde ouvrier tant leurs conditions de travail et de vie les en rapproche).

Les agriculteurs demeurent la première catégorie de travailleurs de France. On l’a vu précédemment, l’exode rural a été très lent en France. Mais leur nombre a néanmoins fortement diminué en 60 ans. Le secteur primaire représentait près de 65% des actifs au milieu du XIXème siècle. Il a donc vu ses effectifs quasiment divisés par deux. Cela signifie que, durant la même période, d’autres catégories ont connu une forte hausse : il s’agit des classes moyennes et des ouvriers.

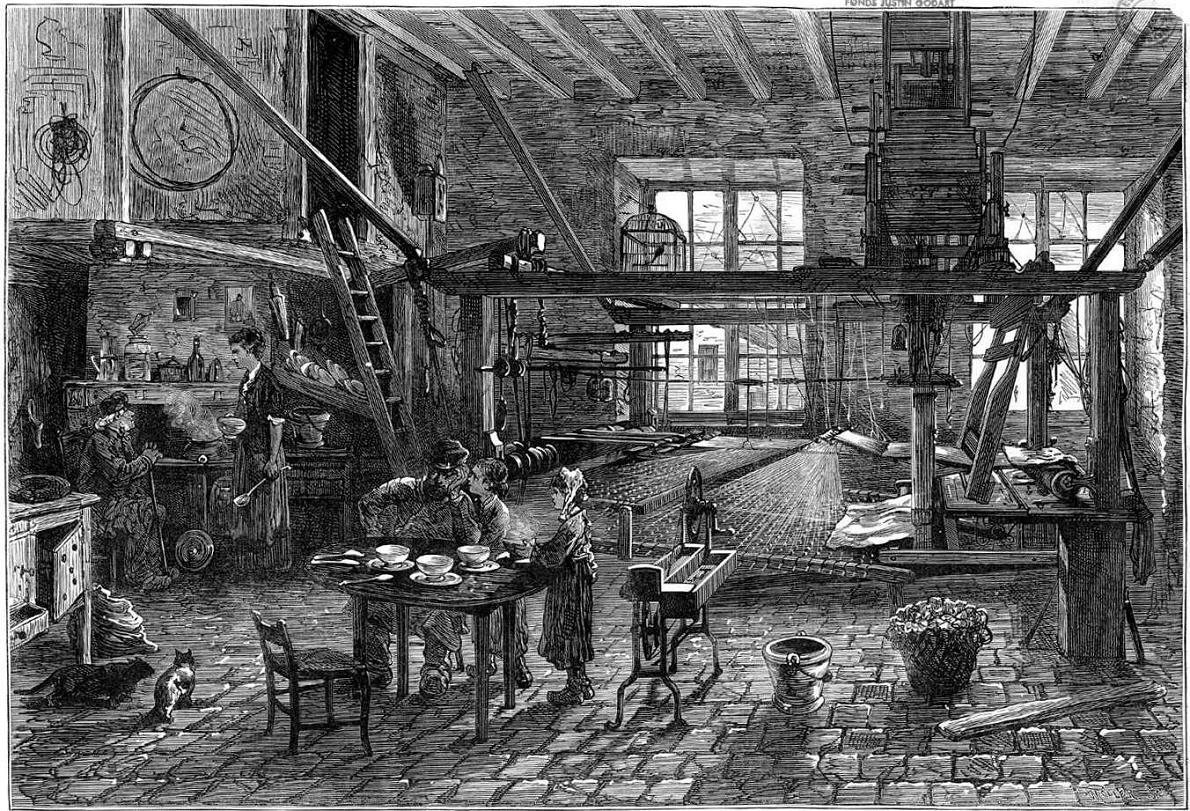

Les ouvriers passent de 3 millions à 7 millions entre 1870 et 1914 et représentent alors une catégorie presque aussi nombreuses que les agriculteurs. Surtout, il s’agit de plus en plus souvent d’une nouvelle sorte d’ouvriers. Pendant longtemps, les ouvriers français travaillaient dans de petits ateliers familiaux, parfois à domicile, comme les tisserands. Ils étaient très qualifiés (maîtrisant la plupart des aspects techniques du métier qu’ils exerçaient) et possédaient souvent leurs propres outils. Ils ne se différenciaient pas beaucoup des maîtres artisans pour lesquels ils travaillaient et qui étaient les propriétaires de l’atelier. La frontière entre le monde ouvrier et le petit patronat était donc assez floue.

Un ouvrier tisserand de la soie à Lyon. Ils sont appelés « canuts » et leur métier à tisser occupe la plus grande partie de leur logement. Bien qu’ils soient très qualifiés et tissent des étoffes de luxe, ils sont très pauvres et plusieurs révoltes de canuts ont eu lieu au milieu du 19ème siècle.

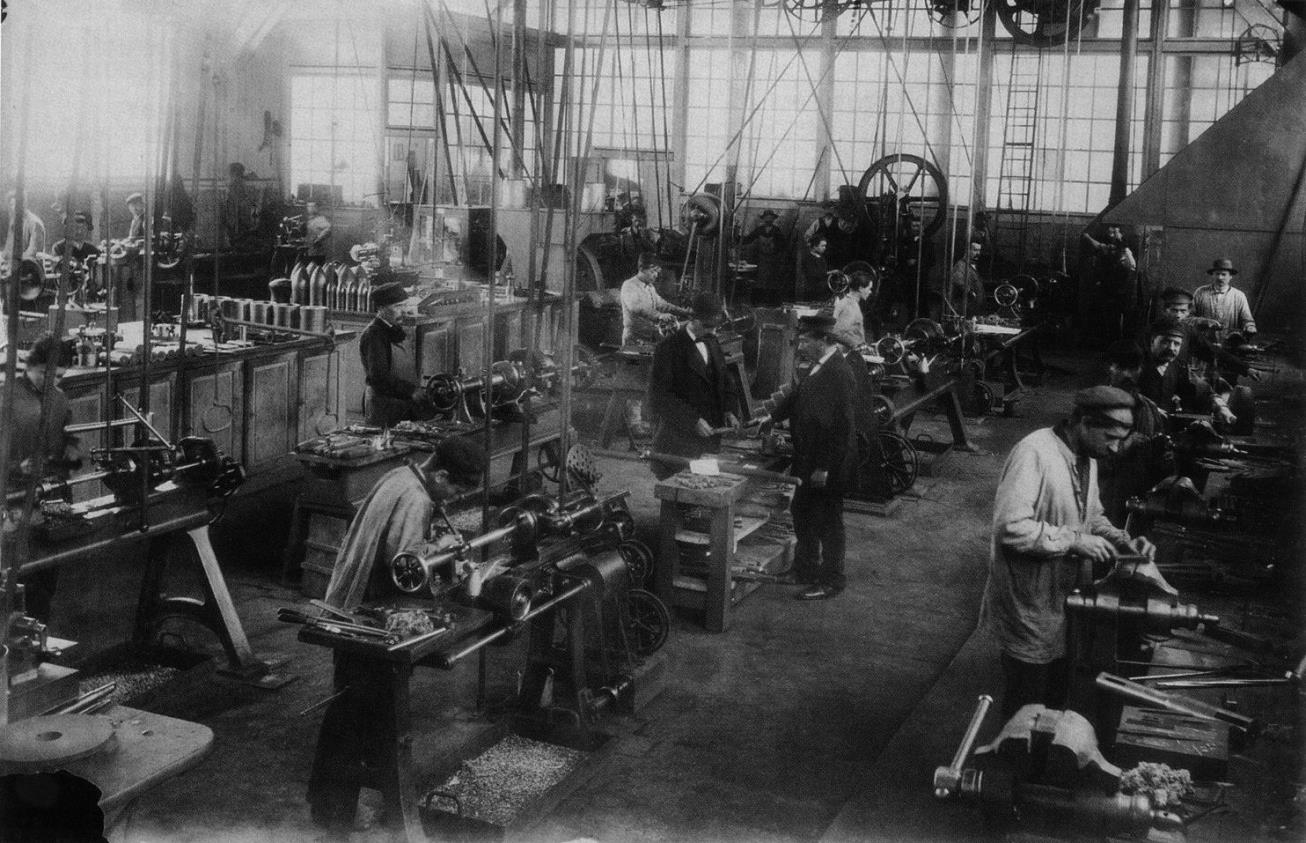

Les ouvriers de la nouvelle industrie, à partir de la fin du XIXème siècle, sont peu qualifiés (la plupart sont d’origine paysanne et/ou n’ont jamais été formés à un métier par un maître). Ils ne sont pas propriétaires de leurs outils. Ils travaillent dans des structures de grandes dimensions : gros ateliers, manufactures, usines, et ils sont très peu rémunérés.

Un atelier d’ajustage aux usines Schneider du Creusot en 1881. L’homme au centre est un contremaître ou un ingénieur en train de vérifier la qualité de la pièce réalisée par l’ouvrier qui lui fait face. Les contremaîtres avaient le droit d’infliger des amendes et des avertissements aux ouvriers qui bavardaient ou qui travaillaient mal.

Les classes moyennes regroupent les catégories professionnelles qui n’appartiennent ni à la paysannerie, ni au monde ouvrier, tout en ne faisant pas partie de la bourgeoisie. On y trouve donc essentiellement des employés de bureau (comme les fonctionnaires, les comptables, les secrétaires, etc) et des employés du commerce (vendeurs, serveurs, etc.). C’est une catégorie en forte augmentation au cours de la seconde moitié du XIXème siècle. Par exemple les employés du commerce et de la banque passent de 5 à 10 % de la population active entre 1850 et 1906 (c’est-à-dire de 800.000 personnes à deux millions).

Les « Demoiselles de magasins » vers 1900

Les domestiques, qui représentent encore 5% de la population active en 1906, sont aussi une classe intermédiaire, elle-même fortement hiérarchisée entre la gouvernante ou le maître d’hôtel, qui s’identifient à leurs patrons bourgeois et les simples servantes ou jardiniers, qui sont plus proches du monde ouvrier ou paysan.

Photographie d’une femme de chambre dans une agence de placement. Ses références (« excellents certificats » « caractère souple », etc) sont indiqués sur le panneau.

Les artisans, eux, se situent à la frontière entre le monde ouvrier et le petit patronat tandis que les enseignants ou certaines professions judiciaires se situent à la frontière entre le monde des employés et la bourgeoisie.

Les limites de la classe moyenne sont donc difficile à définir avec précision mais elle possède certaines caractéristiques qui permettent de la délimiter : les membres des classes moyenne ne sont pas forcément payé plus que les ouvriers mais ils ont le sentiment d’appartenir à une classe supérieure ; de plus, les classes moyennes sont très individualistes et aspirent à s’élever dans la hiérarchie sociale. Beaucoup de membres de la classe moyenne manifestent un comportement d’imitation du mode de vie bourgeois du point de vue de l’aménagement de leur maison (mobilier, vaisselle, décoration), de leur habillement ou de leurs loisirs.

La sortie des employés de l’imprimerie Crété, à Corbeil-Essonne, en 1900. Les femmes, employées dans les bureaux, sont vêtues et coiffées avec une certaine élégance qui imite le style bourgeois. Parmi les hommes, les ouvriers portent la casquette, les contremaîtres ou les employés de bureau portent le chapeau.

Ces attitudes contrastent fortement avec celles des ouvriers, qui sont attachés à certaines caractéristiques vestimentaires populaires (casquette, foulard) ou à certaines formes de sociabilité anti-bourgeoises. De plus, contrairement aux classes moyennes, les ouvriers ont un fort sentiment de classe : ils savent qu’ils sont ouvriers et en sont fiers, et ils éprouvent une solidarité instinctive envers les autres ouvriers.

Ouvriers au café à Ivry-sur-Seine en 1913. Les ouvriers gardent volontiers la casquette (signe de reconnaissance du monde ouvrier) même pendant leurs loisirs, bien que certains optent alors pour le canotier (chapeau de paille comme celui que porte le quatrième en partant de la droite). Ils vivent beaucoup dans la rue car les appartements sont minuscules et surpeuplés. La sociabilité est assez peu mixte (comme on peut le voir ici) sauf dans certaines occasions comme les bals ou les fêtes.

Paysannerie, classe ouvrière et classes moyennes ne connaissent pas seulement une évolution numérique, ce sont aussi des catégories qui se transforment profondément au tournant du XXème siècle.

La paysannerie est marquée par le désenclavement des campagne grâce aux routes et aux voies ferrées, qui font arriver une modernité jusque là inconnue et qui provoquent l’accélération de l’exode rural. C’est aussi la disparition des catégories paysannes les plus pauvres, les journaliers, qui sont les premiers à être remplacés par les machines. Enfin, la moyenne d’âge dans les villages augmente rapidement du fait du départ de nombreux couples jeunes pour la ville.

Les classes moyennes évoluent aussi avec le recul de certaines professions et l’apparition d’autres. On a vu que les domestiques restent nombreux mais leur nombre baisse néanmoins assez fortement : ils étaient 7% de la population active en 1881 ; plus que 4,5% en 1914. A l’opposé, de nouveaux métiers sont inventés : la machine à écrire fait apparaître les dactylographes ; le téléphone fait apparaître les standardistes, etc.

Le développement des emplois de bureau : des dactylographes en 1912. Les professions des classes moyennes sont plus féminisées que les autres à cette époque.

La classe ouvrière, on l’a vu, a subi une transformation importante avec le développement de la grande usine qui remplace peu à peu les ateliers des artisans. Mais à partir du milieu du 19ème siècle s’amorce une série de transformations du métier qui va toucher à la nature même de la condition ouvrière. Il s’agit de la prolétarisation, du taylorisme et du fordisme.

- Prolétarisation

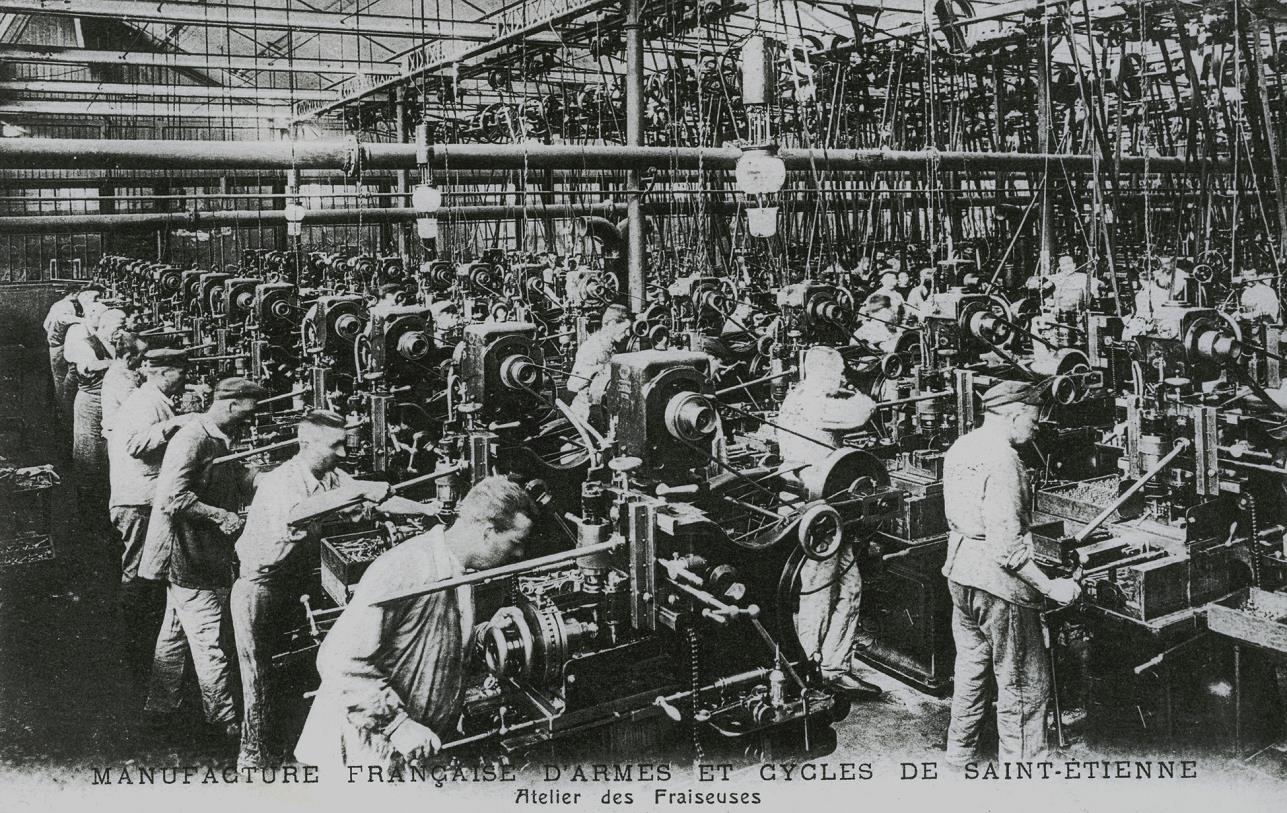

L’économiste Karl Marx invente pour qualifier les ouvriers de la grande industrie le terme de « prolétaires ». Pour lui, cela désigne des ouvriers qui n’ont aucune qualification particulière, souvent d’anciens paysans ou des fils d’ouvriers ayant commencé à travailler très tôt à l’usine et n’ayant pas pu recevoir un apprentissage professionnel. Ne possédant ni outil, ni machine, ils n’ont d’autre choix que de se faire employer dans des usines où ils sont soumis à des contrats de travail qui ne leur laissent aucune initiative et très peu d’espoir de promotion, le tout pour une rémunération faible.

La manufacture d’armes et de cycles de Saint-Étienne en 1900. Des prolétaires au travail.

- Le Taylorisme

Le taylorisme est un système d’organisation de la production industrielle qui doit son nom à Frederick Winslow Taylor (1856-1915). C’était un ingénieur étasunien qui a mis au point une méthode de rationalisation de la production industrielle. Il a lui-même nommé cette méthode « l’organisation scientifique du travail », mais elle est aujourd’hui connue sous le nom de Taylorisme et elle est devenue la norme universelle utilisée dans toutes les usines (et même dans de nombreux emplois de bureau).

Taylor avait observé que, bien souvent, les ouvriers ne travaillaient pas au maximum de leur rendement. Ceci pour deux raisons :

- ils n’étaient pas forcément mieux payés s’ils faisaient plus d’effort puisqu’ils percevaient un salaire basé sur le nombre d’heures de travail, quelle que soit la quantité de produits qu’ils fabriquaient. Il écrit par exemple en 1911 dans son livre Principes scientifiques d’organisation des usines : « [L’ouvrier], loin de s’efforcer de travailler de son mieux, s’arrange le plus souvent, pour faire délibérément le moins de travail possible. Dans beaucoup de cas, ce travail ne représente que le tiers ou la moitié de la tâche d’une journée consciencieusement remplie […]. Cette flânerie est à peu près universelle dans les usines. »

- ils ne faisaient pas toujours les bons gestes ou n’utilisaient pas toujours les outils adéquats, ce qui les amenait à gaspiller leur énergie.

Pour résoudre le premier problème, Taylor introduit dans les ateliers le « salaire à la pièce » (au lieu du salaire horaire) afin de motiver les plus rapides. Voici comment il décrit cette transformation :

« On adopta un système perfectionné de rémunération à la journée […] ; pour chaque ouvrière, on tint un compte journalier exact tant de la quantité que de la qualité produite. Au bout d’un temps relativement court, cela permit au contremaître de stimuler l’action de toutes les ouvrière en augmentant le salaire de celle qui produisait le plus et le mieux et en réduisant celui de celles qui se montraient inférieures aux autres, enfin en renvoyant les ouvrières dont la lenteur et le manque de soin étaient incorrigibles […]. On les empêcha de bavarder pendant le travail en les plaçant à distance respectable l’une de l’autre. On introduisit alors le travail aux pièces […]. Le travail de chaque ouvrière était mesuré chaque heure et on leur faisait connaître si leur allure était normale ou de combien elles étaient en retard […]. Les résultats finaux de ce système furent les suivants :

-

-

- 35 ouvrières firent le travail autrefois fait par 120

- les ouvrières gagnèrent de 32,50F à 45F par semaine au lieu de 17,50F à 22,50F

- elles ne travaillèrent plus que huit heures et demie par jour au lieu de dix heures et demie

- la précision du travail augmenta d’un tiers »

-

F.W. Taylor, La direction des ateliers, 1913

Un atelier de tourneurs à l’usine Schneider du Creusot en 1911. Le principes de Taylor commencent à être appliqués

Pour résoudre le second problème, Taylor s’inspire d’une expérience menée par un chef d’entreprise appelé Gilbreth sur ses propres ouvriers maçons. Celui-ci avait remarqué que sur 18 mouvements différents effectués par les maçons pour construire un mur de briques, 13 mouvements étaient inutiles. Par exemple, les ouvriers devaient se baisser pour ramasser les briques posées sur le sol, alors qu’il aurait suffit de disposer les briques sur un échafaudage pour leur éviter de devoir se baisser. De même, si les briques étaient posées dans le bon sens, ils n’avaient plus besoin de les retourner. Si le ciment était d’une consistance un peu plus molle, il fallait faire moins d’effort pour tasser la brique et l’aligner, etc.

S’inspirant des observations de Gilbreth, Taylor mène alors une longue expérience sur des ouvriers pelleteurs. 600 ouvriers doivent décharger des wagons de charbon. Il constate que les pelletées sont extrêmement variables. En fonction des pelles utilisées et des gestes effectués elles peuvent varier de 2 à 20 kg. En moyenne, ces ouvriers déplacent chacun 15 tonnes de charbon par jour. Après 1000 heures d’observations, il a établi qu’avec des pelletées de 19 kg, un ouvrier performant parvient à déplacer 25 tonnes de charbon ; avec des pelletées un peu plus petites (17 kg) il se fatigue moins et peut déplacer 30 tonnes. Si les pelles sont trop petites, il faut multiplier le nombre de pelletée, ce qui est fatiguant également. Il parvient à la conclusion que la pelletée la moins fatigante et la plus efficace est celle de 10kg et il fait donc concevoir des pelles adaptées à cette masse. Ainsi, les ouvriers parviennent à déplacer 59 tonnes de charbon par jour et par personne au lieu de 15. De même, il fait fabriquer de pelles différentes adaptées aux matériaux à déplacer : pelle à charbon, à cendres ou à minerai. Ce principe est appelé « rationalisation des gestes et des outils ».

Enfin, Taylor veut réduire le temps que perdent les ouvriers à changer d’outil pour passer d’une tâche à une autre. Pour cela il systématisme un procédé connu depuis longtemps : la « parcellisation des tâches ». Le principe est le suivant : si trois ouvriers doivent fabriquer des tables, ils seront beaucoup plus efficaces en se partageant les différentes étapes du travail plutôt qu’en le réalisant entièrement du début à la fin. Ainsi, l’un des ouvriers coupera les planches, le second les assemblera, le troisième réalisera les finition et le vernissage. Taylor décide de décomposer chaque tâche une série de gestes très simples et très répétitif. L’ouvrier n’a rien d’autre à faire que de placer une vis ou un écrou, de poser une pièce à une certaine place ou de la déplacer d’une certaine manière, puis c’est l’ouvrier suivant qui accomplit la tâche suivante.

Henry Ford posant devant une Ford modèle « T »

- Le Fordisme

Les innovations préconisées par Taylor dans son livre et dans différents articles parus dans des revues techniques ont vite intéressé de nombreux chefs d’entreprises qui ont commencé à les introduire dans leur usines. Parmi eux, Henry Ford est celui qui est allé le plus loin. Il a même cherché à améliorer les principes du taylorisme pour les rendre encore plus efficaces, donnant naissance à un mode d’organisation appelé le Fordisme.

Henry Ford est le fondateur de la compagnie automobile Ford à Detroit en 1903. Il a eu l’idée de créer la première voiture bon marché : le modèle « T » (ou « Ford T »). Elle est vendue 850 $ (soit environ 15.000 € actuels) alors que toutes les autres voitures vendues à l’époque coûtent au minimum 2000 $. Pour réduire le coût de production et parvenir à un prix aussi bas, il a mis au point certaines innovations technologiques (par exemple le moteur est coulé en un seul bloc et la carrosserie est composée au maximum de tôle et au minimum de bois, contrairement aux autres voitures de l’époque). La couleur de la peinture est proposée uniquement noire car c’est celle-ci qui coûte le moins cher et qui est la plus résistante. Cette fabrication d’objets identiques en très grand nombre s’appelle « la standardisation ».

La chaîne de montage des usines Ford de Detroit vers 1920. Les voitures sont posées sur un tapis roulant, obligeant les ouvriers à travailler à un certain rythme.

Plus de 10.000 Ford T sont vendues la première année. Le succès est tel que l’usine ne parvient pas à produire suffisamment. Cela pousse Ford à adopter les principes d’ « organisation scientifique du travail » mis au point par Frederick Taylor, et à réorganiser complètement le mode de production. Il adopte ainsi la production à la chaîne, qui consiste à ce que les véhicules en construction passent devant les ouvriers qui y effectuent leur portion du travail (montage des roues, fixation des portes ou du volant, etc.) sans avoir à se déplacer. Ce n’est pas Ford qui a inventé cette technique, mais c’est lui qui l’a généralisée et systématisée. Il s’était inspiré d’une usine automobile concurrente, celle de la marque Oldsmobile. Le patron de la firme Oldsmobile, lui, s’était inspirée des abattoirs de Chicago où les animaux étaient dépecés par étapes, suspendus à un câble qui se déplaçait. Dans tous les cas, cela présente un double avantage :

- l’ouvrier ne perd plus du temps en déplacement dans l’usine

- il est obligé de travailler au rythme où la chaîne avance (ce qu’on appelle la « cadence »).

La production à la chaîne permet de passer trois ans plus tard à une production de 170.000 unités (1912). Quatre ans plus tard, il atteint presque 800.000 véhicules par an. Le temps d’assemblage d’un véhicule, qui était de 12h30 en 1908, tombe à 1h33 en 1914 (soit huit fois moins). En 1927, dernière année où ce modèle fut fabriqué, une voiture sortait de la chaîne d’assemblage toutes les 24 secondes. Au total, 16.482.040 Ford T ont été construites. En 1924, neuf voitures sur dix dans le monde entier étaient des Ford T. C’est la première auto qui a connu une « production de masse ».

Grâce aux innovations dans les méthodes de production, le prix du véhicule a aussi pu baisser fortement : il est passé de 850 $ au début à 375 $ en 1926, ce qui en faisait la voiture la moins chère du monde et la rendait accessible aux classes moyennes.

En même temps, Henry Ford a mené une politique salariale révolutionnaire. Sa conviction était la suivante : tant que les ouvriers ne seraient pas assez payés, ils ne seraient pas de gros consommateurs, et en particulier ils ne pourraient pas acheter de voitures. Il a donc doublé le salaire des ouvriers de ses usines et a mis en place des système d’achat à crédit assez avantageux réservé aux employés de sa société. L’objectif n’était pas seulement d’enrichir ses ouvriers pour en faire des consommateurs. Il voulait aussi fidéliser les ouvriers, car beaucoup démissionnaient, dégoûtés par la cadence imposée par le travail à la chaîne. Bien payés et ayant un crédit à rembourser, les ouvriers ne pouvaient plus se permettre de démissionner.

L’ensemble des innovation apportée par Henry Ford à l’industrie de son époque, tant en ce qui concerne les méthode de production que la gestion des ouvriers, est appelé le Fordisme. Cette pratique (que l’on peut résumer par : travail à la chaîne + production standardisée + salaires élevés) s’est répandue ensuite dans toutes les usines du monde entier jusqu’au années 1970 où de nouvelles méthodes de production, comme le « Toyotisme » ou la « division internationale du processus productif » sont alors apparues.

Voici comment Henry Ford décrit, dans son autobiographie, les principes du Fordisme :

« Notre première manière de faire l’assemblage consistait à monter notre voiture sur place, les ouvriers apportant les pièces au fur et à mesure qu’il en était besoin […]. Notre premier progrès dans l’assemblage consista à apporter le travail à l’ouvrier au lieu d’apporter l’ouvrier au travail […]. Nul homme ne doit avoir plus d’un pas à faire ; autant que possible, nul homme ne doit avoir à se baisser. […] Le résultat de l’application de ces principes est de réduire pour l’ouvrier la nécessité de penser et de réduire ses mouvements au minimum. Il doit parvenir, autant que possible, à faire une seule chose avec un seul mouvement. […]

Aucune question n’est plus importante que celle des salaires […]. Si nous répandons beaucoup d’argent, cet argent se dépense. Il enrichit les négociants, les détaillants, les fabricants et les travailleurs de tout ordre, et cette prospérité se traduit par un accroissement de demande pour nos automobiles […].

Le salaire minimum était fixé à cinq dollars par jour. En même temps, nous réduisions la journée à huit heures au lieu de neuf, et la semaine à quarante-huit heures […].

Henry Ford, Ma vie, Mon œuvre, Paris, 1925

Le taylorisme a commencé à se répandre dans les usines françaises dès le début du vingtième siècle ; le Fordisme surtout dans l’entre-deux-guerres. Tous les deux ont permis de transformer facilement les ruraux chassés des campagnes par l’exode rural en ouvriers à la chaîne. Dans le système de Taylor (et encore plus dans celui de Ford) l’ouvrier est totalement interchangeable puisqu’il n’a qu’une tâche minuscule à accomplir (à cause de la parcellisation des tâches). N’ayant aucune formation professionnelle particulière, on n’a pas besoin de perdre du temps à lui apprendre le métier. Quelques minutes suffisent à lui expliquer ce qu’il doit faire et qu’il fera ensuite pendant des jours. De plus, comme son travail est très simple, on n’a pas besoin de le payer beaucoup. Et même quand Ford double les salaires, ceux-ci restent très inférieurs aux salaires que perçoivent à la même époque les ouvriers très qualifiés (ceux que l’on appellera bientôt les « techniciens », par opposition aux « ouvriers spécialisés », qui eux sont spécialisés dans une tâche microscopique et très répétitive).

Toutes ces évolutions vont accentuer les tensions sociales, apparues depuis un siècle et provoquer de graves conflits.

suite du cours →