p3b

3/ Une société sous tension

a) La contestation ouvrière et les premières avancées sociales

La contestation ouvrière n’est pas spécifique à la fin du XIXème siècle mais elle grossit et se structure à cette époque. Cependant, on observait déjà des revendications ouvrières avant la révolution française, par exemple dans le cahier de doléance de Perrier-sur-Andelles on trouve le passage suivant :

» […] ce qui est aussi cause de leur misère, c’est que la plupart des contribuables ne subsistaient que par la filature des cotons qui aujourd’hui ne procure aucun profit. Ce commerce est bas depuis que l’on a établi des [métiers à tisser] mécaniques et que les étrangers apportent leurs mousselines [tissu de coton très léger] fabriquées. […] Messieurs les députés sont priés de faire de vives remontrances, soit pour faire défendre [c’est-à-dire pour interdire] les métiers à tisser mécaniques, soit pour faire procurer du travail à ceux qui ne peuvent plus gagner leur vie à cause du bas prix du coton filé et de la cherté de la vie. »

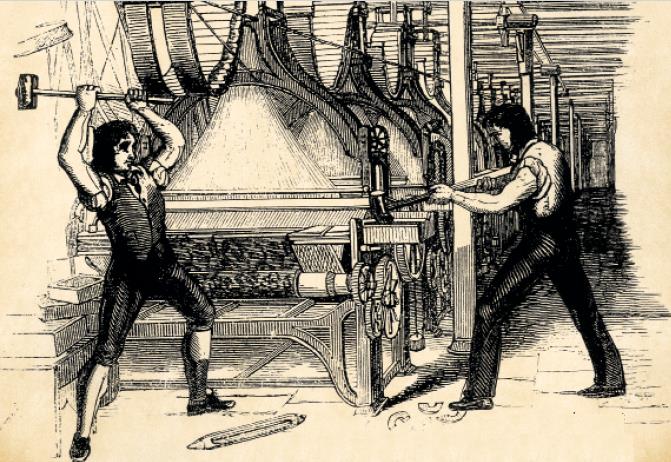

Deux « luddistes » détruisent un métier à tisser mécanique (gravure britannique de 1844)

Mais c’est en Angleterre, où la Révolution industrielle a commencé plus tôt que n’importe où ailleurs, que la contestation ouvrière prend sa première forme radicale avec le mouvement du « Luddisme ».

- Le luddisme

Cette nouvelle sorte de contestation avait commencé s’observer dès la fin du 18ème siècle, lorsqu’on avait mis au point les premiers métiers à tisser mécaniques en Angleterre. Les ouvriers avaient vite compris que ces machines allaient remplacer les tisserands et certains d’entre eux, inspirés par un homme appelé Ned Ludd (qui avait détruit les métiers à tisser de son atelier en 1779), avaient voulu empêcher le développement de la mécanisation en brisant les machines et en saccageant les ateliers. Ce phénomène avait été appelé le « Luddisme ». En voici un témoignage (datant de 1811) :

« En nous rendant ici [à Bolton], nous rencontrâmes sur la route une troupe de plusieurs centaines d’hommes […]. Ils me dirent qu’ils venaient de détruire quelques machines et qu’ils entendaient en faire autant dans tout le pays […]. Le même jour, dans l’après-midi, une grande fabrique située près de Chorley […] fut attaquée par eux. Deux des assaillants furent tués sur la place, un noyé et plusieurs blessés […]. Exaspérés, ils jurèrent de se venger ; ils passèrent donc la journée du dimanche et la matinée du lundi à rassembler des fusils et des munitions […], les mineurs du Duc de Bridgewater se joignirent alors à eux et d’autres encore, tant que leur nombre atteignit, nous a-t-on dit, huit mille hommes. Ils marchent sur la fabrique d’où ils avaient été repoussés et détruisent un outillage évalué à plus de 10.000 livres. Mardi matin, nous entendîmes leurs tambours […], leur intention déclarée était de détruire les machines dans toute l’Angleterre. »

Témoignage anonyme cité par P. Mantoux, cité dans La Révolution industrielle au XVIIIème siècle, Litec, 1958

Non seulement Ned Ludd et ses partisans n’ont pas réussi à arrêter le progrès technologique mais la condition des ouvriers s’est fortement dégradée tout au long du XIXème siècle. Cette pratique de détruire les machines s’est toutefois prolongée très longtemps, comme on peut le voir dans le roman d’Emile Zola « Germinal » qui s’inspirait d’une vraie grève, survenue en 1884, lorsque les mineurs font sauter la mine après avoir détruit toutes les machines.

Aujourd’hui encore il arrive que les grévistes menacent de détruire leur usine, comme on peut le voir dans l’article de journal suivant : https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/les-salaries-de-gms-bloquent-le-site-et-detruisent-des-machines-1494498073

- Les ouvriers victimes de la loi de l’offre et de la demande et des théories libérales alors en vogue

A cause de l’exode rural, il y a toujours plus de gens qui cherchent du travail que d’emplois à pourvoir, ce qui permet aux patrons, profitant de la loi de l’offre et de la demande, d’imposer des salaires très bas. Si les ouvriers ne sont pas contents des salaires qu’on leur propose, d’autres, encore plus misérables qu’eux, les accepteront. Et, comme on l’a vu dans la partie précédente, les patrons utilisent même la main d’œuvre étrangère pour faire baisser les salaires encore plus.

Maintenir des salaires bas permet de réaliser une production à faible coût, mais cela maintient aussi l’ouvrier dans une dépendance totale à l’égard du patron : il n’ose pas protester. Dès 1786 l’économiste Etienne Mayet avait perçu l’importance extrême de la fixation des salaires des ouvriers. Voici ce qu’il écrivait :

« Pour assurer et maintenir la prospérité de nos manufactures, il est nécessaire que l’ouvrier ne s’enrichisse jamais, qu’il n’ait précisément que ce qu’il lui faut pour se bien nourrir et se vêtir. Dans une certaine classe du peuple, trop d’aisance assouplit l’industrie, engendre l’oisiveté et tous les vices qui en dépendent. A mesure que l’ouvrier s’enrichit, il devient difficile sur le choix et le salaire du travail (…). Personne n’ignore que c’est principalement au bas prix de la main-d’oeuvre que les fabriques de Lyon doivent leur étonnante prospérité.

Si la nécessité cesse de contraindre l’ouvrier (…) si ses profits excèdent ses besoins au point qu’il puisse subsister quelque temps sans le secours de ses mains, il emploiera ce temps à former une ligue. N’ignorant pas que le marchand ne peut éternellement se passer de lui, il osera, à son tour, lui prescrire les lois qui mettront celui-ci hors d’état de soutenir toute concurrence avec les manufactures étrangères, et, de ce renversement auquel le bien-être de l’ouvrier aura donné lieu, proviendra la ruine totale de la fabrique. »

Etienne Mayet, « Mémoire sur les fabriques de Lyon », 1786

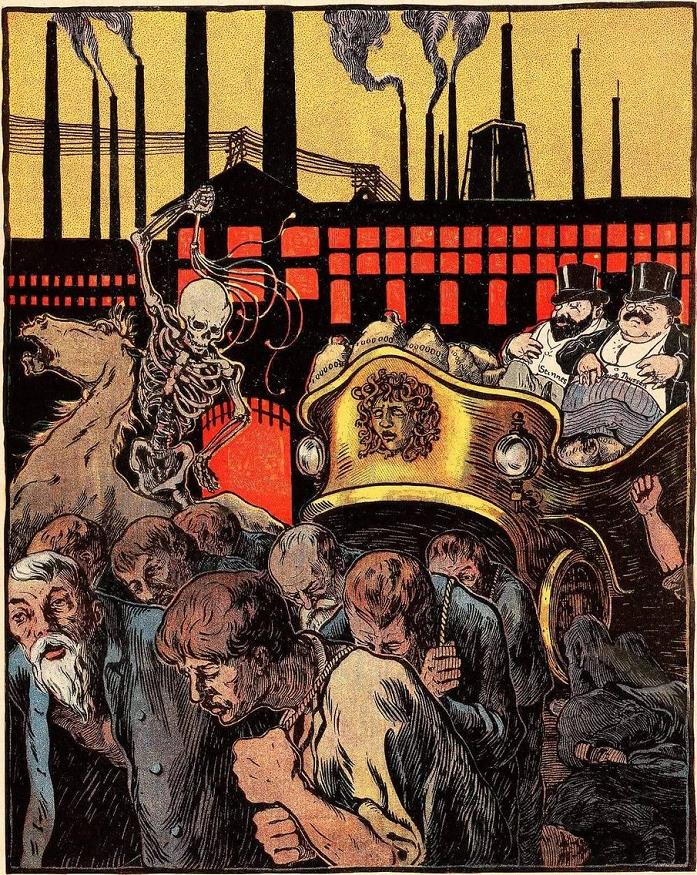

Des flots d’ouvriers convergent vers l’usine, au loin, comme des bêtes s’en allant à l’abattoir, sous le regard d’un énorme patron protégé par l’armée. Dans cette caricature de Kupka intitulée ironiquement « Liberté » et parue en 1902 dans la revue anarchiste « l’Assiette au beurre », le dessinateur évoque l’alliance qui existe entre le patronat et le gouvernement, contre les travailleurs traités en esclaves.

Les conditions de travail et de vie des ouvriers d’usine sont donc extrêmement médiocres au cours du XIXème siècle. L’État se désintéresse presque totalement du sort des ouvriers car presque tous les hommes politiques sont influencés par les théories économiques libérales selon lesquelles les prix et les salaires évoluent naturellement en fonction de la loi de l’offre et de la demande. Selon les économistes (comme l’Écossais Adam Smith), il ne faut surtout pas que l’État se mêle de fixer les prix, les salaires ou les horaires de travail car cela risquerait de dérégler la machine économique. Celle-ci fonctionne toute seule, mue par des lois naturelles (principalement la loi de l’offre et de la demande), comme si une sorte de puissance miraculeuse (qu’Adam Smith appelle la « main invisible ») coordonnait harmonieusement tous les acteurs de l’économie (patrons, fournisseurs, ouvriers, intermédiaires).

Une des plus vieilles photos du monde. Elle montre les barricades ouvrières de la rue Saint-Maur, dans le 11ème arrondissement de Paris, le 25 juin 1848, juste avant l’assaut par l’armée. La Révolution de 1848 occasionne les premiers grands mouvements ouvriers en France. On ne distingue pas les gens sur la photo car à l’époque il fallait un temps de pause de plusieurs minutes pendant lequel le sujet devait rester parfaitement immobile pour que son image soit fixée sur la pellicule. Seuls les éléments fixes apparaissent donc sur l’image.

Voici par exemple ce que répondait le Ministre de l’Intérieur Léon Faucher aux préfets qui s’inquiétaient des grèves et des violences ouvrières, en pleine crise de 1848 :

« Depuis quelques mois, et par suite du ralentissement des principales industries, des coalitions d’ouvriers et des grèves se produisent fréquemment ; comme de pareils incidents réagissent d’une manière fâcheuse sur les intérêts privés et sur la tranquillité publique, je crois nécessaire de vous rappeler les principe que l’administration doit prendre pour règle en pareille occurrence.

L’autorité ne doit jamais s’immiscer dans les questions de salaire. Le prix de la main-d’œuvre hausse dans les temps où l’industrie est active, parce qu’alors il y a une grande demande de bras ; il baisse quand l’industrie ralentit, parce que le travail est plus offert que demandé. Le niveau est donné par les circonstances. Faites comprendre aux ouvriers ces vérités élémentaires. Il faut parler d’abord le langage de la raison et de la sympathie pour être ensuite plus fort en leur parlant la langage sévère de la loi […].

Si des désordres éclatent, votre premier devoir sera de les réprimer, pour que le droit réciproque de l’ouvrier et du fabriquant soit librement débattu. Il faut que nul ne puisse être contraint de fléchir sous la pression de la menace. »

En somme, les ouvriers devaient supporter leurs terribles conditions de vie sans se plaindre car, selon ce ministre et selon la plupart des économistes de l’époque : on n’y pouvait rien. C’était l’effet de la loi de l’offre et de la demande.

- La réalité de la vie ouvrière à la fin du XIXème siècle

Les horaires de travail étaient très contraignants puisqu’on travaillait sept jours sur sept, 12 heures par jour en moyenne (soit un total de 84 heures hebdomadaires). Il n’y avait ni week-end, ni vacances (seulement une vingtaine de jours fériés par an). Il faut attendre 1906 pour qu’une loi impose un jour de repos hebdomadaire.

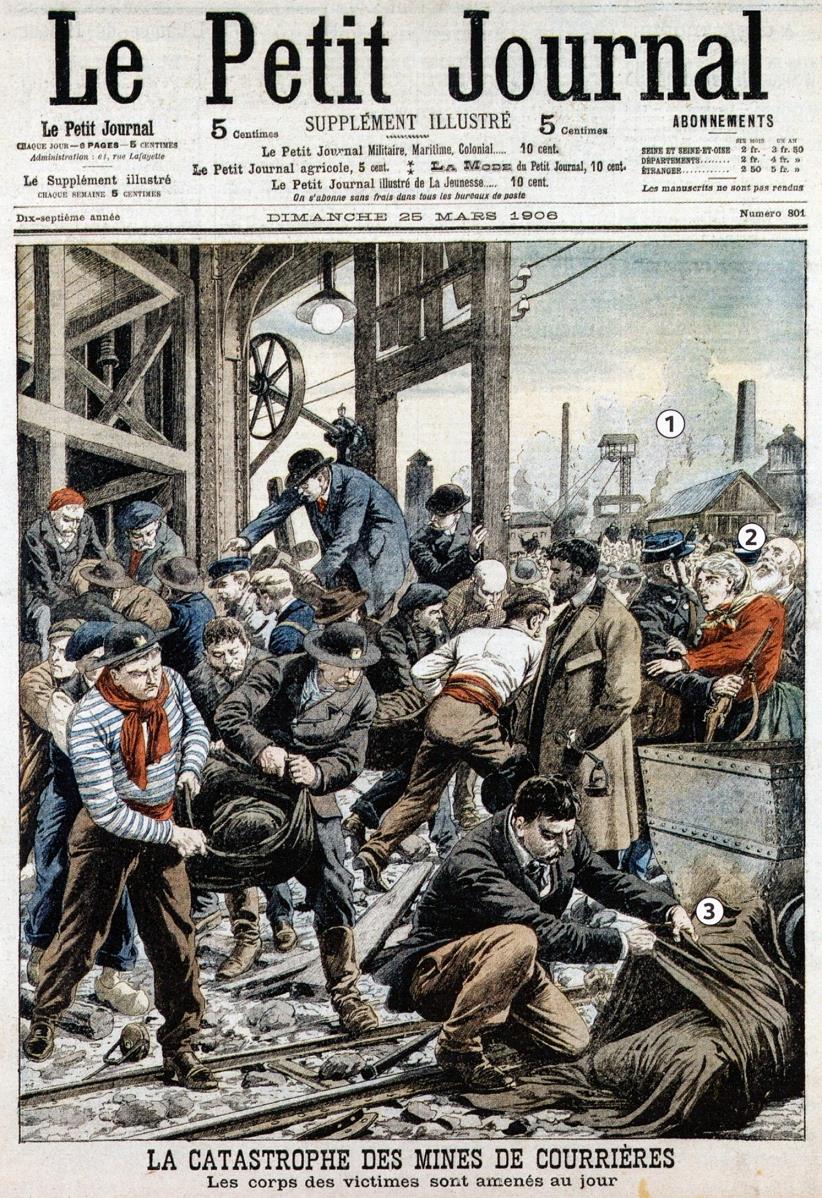

Il n’y avait aucune règle de sécurité alors que les conditions de travail à la mine ou à l’usine étaient très dangereuses et que les accidents mortels étaient fréquents, comme l’accident de la mine de Courrière, en 1906, qui a fait 1100 morts.

Il n’y avait également aucune protection sociale en cas d’accident, de grossesse ou de maladie. Il n’était pas rare que les femmes enceintes continuent à travailler jusqu’au jour de l’accouchement. Si une personne pouvait s’occuper du bébé (par exemple leur mère ou leur fille aînée) elles reprenaient le travail une ou deux semaine après l’accouchement. Les jours non travaillés n’étaient pas payés, ni pour les malades, ni pour les femmes enceintes, ni pour les accidentés.

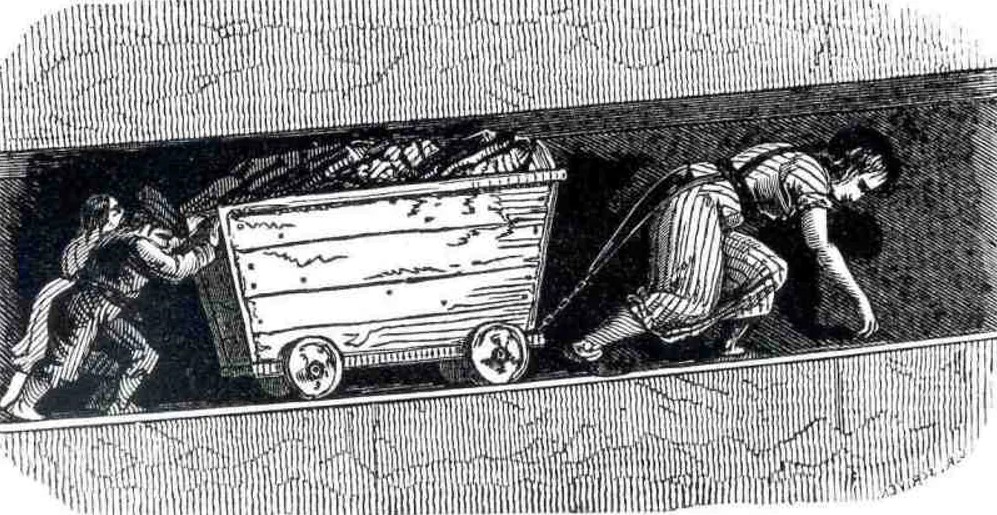

Il n’y avait enfin aucune limite d’âge pour travailler, du moins jusqu’en 1881. En 1841 avait été votée une loi interdisant le travail des enfants de moins de 8 ans mais cette loi ne fut jamais appliqué parce que les parents avaient besoin que les enfants ramènent un salaire pour que la famille ait de quoi subsister, les patrons profitaient de cette main d’œuvre infantile peu coûteuse (un enfant recevait un salaire trois ou quatre fois plus faible qu’un homme adulte) et l’État n’avait pas créé d’inspecteurs du travail pour vérifier que les usines n’employaient d’enfants trop jeunes.Les inspecteurs du travail ne furent créés qu’en 1874, mais il restaient très peu nombreux. C’est la loi sur l’école obligatoire (1881) qui a permis que les jeunes enfants cessent de travailler à la mine, à l’usine ou dans les champs. Il fallait désormais être âgé d’au moins treize ans pour pouvoir arrêter l’école.

Dans les mines, pendant que les hommes piochent pour extraire le minerai, les jeunes femmes tirent les chariots, aidées par des enfants. Les enfants sont aussi utilisés pour se faufiler dans les boyaux de mine trop étroits pour des adultes. (gravure de 1842)

Avec de tels revenus, les ouvriers vivaient dans des conditions presque misérables, d’autant que le manque de logement était important dans toutes les grandes villes à cause de l’exode rural qui faisait affluer chaque jour de nouveaux habitants venus des campagnes. Ils n’était pas rare qu’ils habitent dans des caves ou bien qu’ils s’entassent à huit ou dix dans un appartement composé de deux pièces. A son arrivée à Paris en 1830, le maçon Martin Nadaud, venu de la Creuse, a partagé une grande chambre avec 13 autres Creusois originaires du même village que lui. Il n’y avait que 7 lits, ce qui obligeait les occupant à se relayer, les uns dormant le jour et travaillant la nuit, les autres l’inverse. Il n’y avait ni toilettes ni robinet. L’immeuble disposait d’un lavabo collectif par étage et d’un unique WC dans la cour. Cinquante ans plus tard (alors que Martin Nadaud est devenu député et a écrit ses mémoires) la situation commence seulement à s’améliorer mais les ouvriers sont de plus en plus repoussés vers les banlieues.

Un ouvrier avec sa mère et ses enfants dans l’unique pièce de son appartement en 1907. La panier, à gauche, est un lit pour bébé.

Les ouvriers gagnaient juste assez pour se nourrir, se vêtir et payer les dépenses essentielles, à condition que personne ne tombe malade où qu’une crise économique (comme celles, terribles, qui se produisirent en 1848 et en 1875) ne les jette pas au chômage.

Le tableau ci-contre montre qu’en 1913 les dépenses de loisirs sont quasiment inexistantes (0,33%) tandis que le total Logement + Nourriture + Chauffage + Electricité représente plus de 83% de ce qu’ils gagnent.

Vingt-cinq ans plus tard, ces dépenses vitales ne représentent plus que 65% de leur budget. Ce n’est pas parce que le coût de ces dépenses à diminué mais parce que le revenu ouvrier est maintenant un peu plus élevé, ce qui leur permet d’en consacrer une part plus importante aux loisirs (1% contre 0,33%) et surtout à l’hygiène, dont la part connait la plus forte hausse, passant de 1,56% à 10,33%.

On peut aussi observer que désormais les ouvriers dépensent plus pour les transports (1,78% en 1913 ; 3,26% en 1937). Il y a plusieurs raisons à cela : non seulement ils habitent de plus en plus souvent en banlieue mais beaucoup continuent à travailler dans le centre ville, où ils y avait encore beaucoup d’usines à l’époque (notamment dans les 13ème, 15ème et 19ème arrondissements), mais il y a également beaucoup plus de lignes de métro et de bus en service en 1937 qu’en 1913 ; enfin, ils disposent d’une aisance budgétaire un tout petit peu supérieure. C’est d’ailleurs pour la même raison que le poste « chauffage-électricité » a augmenté : en 1913 ils devaient souvent se restreindre sur le chauffage (quitte à souffrir du froid) et beaucoup n’avaient pas l’électricité, ce qui n’est plus le cas en 1937.

- Paternalisme patronal et cités ouvrières

Certains patrons essayent d’améliorer un peu les conditions de vie de leurs ouvriers. Ils créent par exemple des logements pour leurs employés. C’est le cas dans les régions minières où sont bâtis des cités ouvrières ou des corons, c’est-à-dire des rangées de petites maisons situées à proximité des mines. Les employés payaient un loyer modeste et disposait d’un logement comprenant généralement un salon / cuisine et une chambre.

Des corons pour mineurs au Creusot (fin du 19ème siècle)

L’objectif n’était pas uniquement de procurer plus de bien-être aux travailleurs, même s’il a existé certains patrons acquis aux idées socialistes, qui l’ont fait par souci humanitaire, comme Jean-Baptise André Godin, industriel de Picardie qui fit même construire un « Palais social » appelé le « Familistère », comprenant appartements modernes et spacieux, salles de spectacle, église et garderie pour enfant, et qui légua son usine à ses ouvriers à sa mort.

Le Familistère construit par Godin dans la ville de Guise (département de l’Aisne) pour héberger ses ouvriers. Il ne reste aujourd’hui qu’une toute petite partie de l’usine (à l’arrière plan). Les bâtiments d’habitation (au premier plan) ont été transformés en musée.

Souvent, les patrons exprimaient ainsi des préoccupations chrétiennes : il s’agissait d’une forme de charité envers les ouvriers qui leur avaient permis de s’enrichir. C’est l’image qu’Henri Schneider, directeur de l’usine du Creusot (et maire de la ville en 1894) entend donner de lui :

« Être le père de vos ouvriers, voilà bien, Monsieur, la constante préoccupation de votre coeur. Toutes les oeuvres de bienfaisance dont vous avez doté votre cité, en donnent un vivant et magnifique témoignage. L’enfant a ses écoles, le vieillard sa Maison de famille pour abriter ses infirmités ; les blessés et les malades trouveront ici l’Hôtel du bon Dieu [et de] dévoués médecins. Cette pensée constante de votre vie, vouée au bien-être moral et matériel de votre grande famille ouvrière, vous l’avez recueillie, Monsieur, de votre illustre père, le grand génie qui a créé cette cité industrielle dont vous contribuez à maintenir et étendre la glorieuse renommée. »

Discours de J. A. Burdy, adjoint au maire du Creusot, pour l’inauguration de l’Hôtel-Dieu, 15 septembre 1894.

Henri Schneider (1840-1898), patron des Usines Schneider du Creusot, maire du Creusot de 1871 à 1896, député de la Saône-et-Loire de 1889 à 1898

Mais le fait de loger les ouvriers présentait pour les patrons d’autres avantages : cela les rendait dépendant de leur employeur. Ainsi, comme le dénonce un ouvrier du Creusot en 1871, les ouvriers logés par l’entreprise Schneider sont sous la dépendance totale du patron et n’osent plus protester contre quoi que ce soit de peur de perdre non seulement leur emploi, mais aussi leur logement :

« Le Creusot étant un modèle […] de bagnes industriels, où les ouvriers sont enrégimentés, logés, numérotés et surtout surveillés, non seulement dans leurs fonctions de producteurs, mais encore dans leur vie privée, intime, nous croirions manquer à notre devoir si […] nous ne venions pas dévoiler au public l’organisation tyrannique de cette grande Compagnie […]. Un ouvrier en difficultés avec les patrons a autant à craindre pour les siens que pour lui, vu qu’il n’est pas rare que toute une famille soit renvoyée des ateliers, parce qu’un fils ou un frère a voulu secouer le joug. […] Si les ouvriers du Creusot ne peuvent manifester leurs opinions politiques sans crainte de perdre leur travail, il en est de même au point de vue religieux […] aussi a-t-on vu des jeunes gens renvoyés de l’usine […] pour avoir chanté des chansons anticléricales. […] »

Jean-Baptiste Dumay, ouvrier syndicaliste du Creusot et maire de la ville en 1871

Henri Schneider se veut un patron modèle. Il accorde même une petite pension de retraite à ses ouvriers à partir de 60 ans (alors qu’à cette époque, en France, la loi ne prévoit une pension que pour les travailleurs des mines, et seulement à partir de 65 ans). Mais les ouvriers du Creusot vivent malgré tout dans la précarité et l’insécurité, comme le montre cette interview d’un ouvrier en 1897 :

– Interviewer : Que se passe-t-il si vous tombez malade ?

– Il faut espérer que ça n’arrive pas ! Qu’est-ce que je ferais avec le peu d’argent versé par la compagnie aux malades ? Il faudrait envoyer mes enfants mendier ! Ce qu’il faudrait, c’est que si on meurt, les femmes et les enfants ne crèvent pas de faim. La retraite versée par le patron, c’est bien joli, mais il n’y a pas beaucoup d’ouvriers qui arrivent jusqu’à soixante ans avec des métiers pareils.

– Vous devriez être tranquille, puisqu’il y a une caisse de retraite au Creusot ?

– Oui, je sais ! Ma retraite quand j’aurai soixante ans ! Si je vis jusque-là ! Et cette maudite maison qu’il faut rembourser tous les mois ! Mais, si on ne paie pas, la compagnie revend la maison, il vaut mieux encore se serrer le ventre ! Si seulement on avait de quoi vivre ! Si seulement les mioches pouvaient manger autant qu’ils en ont envie ! Ce qu’il faudrait, c’est que les patrons ne gagnent pas tant et laissent un peu plus d’argent aux ouvriers.

Jules Huret, Enquête sur la question sociale en Europe, 1897.

Le paternalisme des Schneider n’empêche pas de grèves dures de se produire au Creusot, comme celle de 1899, qui a inspiré ce tableau de Jules Adler.

A la manufacture nationale des tabacs de Nantes (photo ci-dessous), la direction accorde dès 1880 des avantages importants à ses employés : temps de travail réduit et uniquement diurne (dix heures par jour et non douze), repos hebdomadaire, crèche, système de retraite, une allocation maladie, et une allocation à la naissance, pour les femmes mariées (à condition que l’enfant soit issu d’un mariage légitime). Cela n’empêche pas, dans cette usine où pourtant 80% des employés sont des femmes, de voir se constituer un syndicat plus puissant que dans la plupart des usines de la région.

Ainsi, les ouvriers sont partagés face à ces mesures de protection offertes par certains patrons (on parle de « paternalisme patronal », ou de « patron paternalistes »). D’un côté ils peuvent bénéficier de conditions de vie bien meilleures que les autres ouvriers ; de l’autre, ils sont dans une dépendance et un rapport de soumission encore plus fort. C’est d’ailleurs pour cette raison que Jean-Baptiste Godin (malgré ses intentions louables) ne rencontra pas le succès espéré avec son Familistère. Le règlement imposé aux ouvriers (par exemple l’interdiction de l’alcool ou des rapports sexuels hors-mariage dans toute l’enceinte de la cité ouvrière) leur donnait l’impression d’être dans un bagne.

Si une minorité d’ouvriers a bénéficié de conditions de vie décentes, la misère de l’immense majorité a suscité de violentes réactions.

Ouvriers esclaves tirant le fardeau du capitalisme (caricature allemande de 1905 parue dans la revue Der Wahre Jakob)

- Une lutte violente

Depuis 1864, les ouvriers français disposent du droit de grève (auparavant, la grève était un délit punissable d’un licenciement et d’une arrestation).

Des partis politiques défendant les droits des ouvriers se sont aussi constitués à partir des années 1870 ; ils sont regroupés sous l’appellation de « Socialistes ». Le plus ancien est la Fédération du Parti des Travailleurs de France, créé à Lyon en 1878. C’est un parti marxiste qui prend rapidement le nom de Parti Ouvrier français (dès 1882). Il est bientôt suivi par le Comité Révolutionnaire Central (créé par Auguste Blanqui juste avant sa mort). Très vite ces deux partis se subdivisent en branches concurrentes (comme le « Comité central socialiste révolutionnaire », le « Parti ouvrier socialiste révolutionnaire », la « Fédération des travailleurs socialistes », etc.).

Jules Guesde prend la parole lors d’un congrès socialiste international dans la salle Wagram, à Paris en 1900. Il y a très peu d’ouvriers dans la salle.

Constatant que cet émiettement les affaiblit, les socialistes des différentes tendances essayent de s’unir et réussissent finalement à former, en 1905, la SFIO (Section française de l’Internationale ouvrière).

Mais une partie des ouvriers reste méfiante à l’égard de ces politiciens qui parlent beaucoup des théories de Marx, de Guesde ou de Bakounine, mais qui, pour la plupart, n’ont jamais travaillé dans une usine ou une mine. Ils font davantage confiance aux syndicats pour les défendre.

Les syndicats sont très longtemps restés des organisations illégales et clandestines. La loi Le Chapelier les avait en effet interdits en 1791. Ce n’est que cent ans plus tard (en 1884) que la loi Waldeck-Rousseau légalise de nouveau ces organisations.

Les syndicats ont un double objectif :

– Ce sont d’abord des associations d’entraide ouvrière : chaque adhérent verse une cotisation au syndicat afin de constituer une caisse de prévoyance. En cas de maladie ou d’accident, l’adhérent reçoit une aide (prise sur la caisse de prévoyance) qui lui permet de subsister le temps de pouvoir reprendre le travail. Les caisses versaient aussi une somme aux ouvriers qui étaient mis en retraite par l’entreprise. En effet, peu d’entreprise payaient alors des pensions, mais elles ne voulaient pas employer des ouvriers trop vieux. Ceux-ci se retrouvaient alors sans revenu et à la charge de leurs enfants.

– Les syndicats ont aussi une fonction réformatrice, voire révolutionnaire. Leur but est de réunir suffisamment d’adhérents pour pouvoir faire contrepoids au pouvoir des patrons. Certains syndicats veulent seulement obtenir des améliorations de leurs conditions de travail (meilleurs salaires, réduction du temps de travail, meilleurs conditions de sécurité, pension de retraite). Pour cela, ils posent des revendications. Si elles ne sont pas satisfaites, ils organisent des grèves. Pour que ces grèves puisse durer plus longtemps ils piochent dans les caisses de prévoyance afin que les ouvriers puisse subsister malgré l’absence de salaire. Certains syndicats veulent aller plus loin et renverser le système capitalise. On les appelle les syndicats révolutionnaires.

La création de la CGT, à Limoges, en septembre 1895

Les innombrables syndicats qui s’étaient formés dans toutes les usines et les mines de France ont réussi à s’unir en une fédération dès 1895 : la CGT (Confédération Général du Travail). Il s’agit d’un syndicat révolutionnaire, dominé au début par le courant anarchiste mais qui se rapproche ensuite (surtout après la Première Guerre mondiale) du Parti Communiste. Dans les années 1900, le grand rêve de la CGT (rêve qui ne se matérialisera pas) est de réussir à entrainer tous les ouvriers de France dans une grève générale qui provoquerait la faillite de tous les patrons et de tous les actionnaires. Les travailleurs prendraient alors possession des usines et des mines et les exploiteraient eux-mêmes, selon le principe de l’autogestion (un principe inspiré des idées anarchistes).

Affiche incitant les ouvrier à se syndiquer (vers 1890)

Les marxistes, quant à eux, attendent la révolution qui doit bientôt se produire. Marx a prédit que le capitalisme était un système profondément instable, provoquant des inégalités insupportables et instaurant une concurrence permanente entre les patrons (pour vendre leurs produits) et entre les ouvriers (pour garder leur emploi). Il croit que cela doit forcément entrainer soit un effondrement économique, soit une révolution. En attendant cette révolution, les marxistes entreprennent de former les travailleurs à la lutte et de les préparer au monde d’après la révolution, lorsque les patrons auront été chassés. Il faudra alors supprimer progressivement la propriété privée et habituer les gens à mettre toutes les richesses en commun. Lorsque la société aura réussi cela, ce sera le « communisme », mais cela peut prendre plusieurs générations, le temps que les gens se débarrassent de l’habitude de posséder des choses.

Les marxistes sont alors majoritaires au sein de la SFIO (le grand parti socialiste français), mais on y trouve aussi d’autres courants de pensée, y compris des anarchistes, très nombreux en France à l’époque.

Une caricature anarchiste anticapitaliste parue dans la revue L’assiette au beurre du 11 janvier 1902. Dessin de Frantisek Kupka (1871-1957). Paris, Musée d’Orsay. Cette composition intitulée « Balançoires que tout ça » met en scène le personnage du bourgeois profiteur souvent dessiné par Kupka : « Monsieur Capital », caricature du capitaliste avec son ventre plein de pièces d’or et son chapeau haut-de-forme. Il apparaît souriant et serein, debout sur une balançoire à bascule, en position centrale, les pieds répartis de part et d’autre du rondin sur lequel repose la planche. D’un côté de celle-ci on aperçoit, dans une position assez grotesque, Napoléon et un souverain à barbe blonde. De l’autre côté, Marianne en bleu-blanc-rouge qui agite un bonnet phrygien (où bien est-elle en train de jeter ce symbole de la liberté ? ce qui risquerait de faire pencher la balançoire en faveur des rois et empereurs). Sur la droite de l’image, on devine une foule à peine esquissée de simples coups de crayon qui semble acclamer ou manifester à la vue de ce spectacle, levant ici des mains, là des chapeaux. Ainsi, on retrouve le Capitalisme en arbitre amusé et satisfait de ce jeu (la balançoire) que constitueraient les grands changements politiques. Tout « ça » (le démonstratif est péjoratif) ne serait qu’un jeu puéril, incertain, instable (le mouvement de balancier peut s’inverser à tout moment, comme l’a montré le XIXe siècle où ces régimes se sont succédé) et surtout un jeu vain, dont le réel pouvoir, financier, tirerait les ficelles pour son propre profit. Un jeu de dupes également, auquel, en dépit de son enthousiasme et de la passion parfois « active » qu’il manifeste pour ces questions, le peuple n’aurait que l’illusion de participer. La foule n’est en effet qu’un élément du décor, (graphiquement) effacée, simple spectatrice divertie et par là aveuglée sur les véritables ressorts ou enjeux de ces mouvements historiques. (analyse en partie inspirée du travail d’Alexandre Sumpf in https://histoire-image.org/fr/etudes/kupka-assiette-beurre-argent)

La SFIO présente des candidats aux élections mais elle n’obtient des scores importants que dans les banlieues des grandes villes ouvrières, où les usines et les ouvriers se concentrent de plus en plus. On commence à parler de « banlieue rouge ». Malgré ses scores médiocres, la SFIO s’inspire de l’exemple allemand. Là-bas, le parti socialiste (le SPD) est si puissant qu’il a obligé le pouvoir à accorder des pensions de retraites et un début de sécurité sociale à tous les travailleurs.

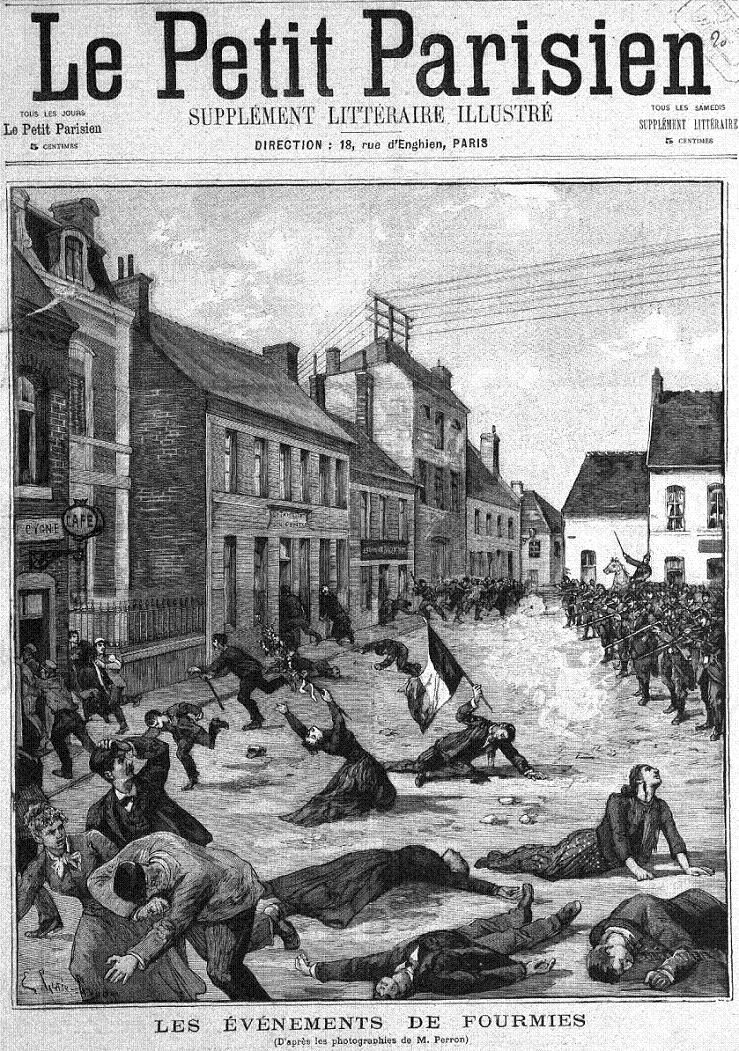

Malgré la structuration du mouvement ouvrier français en syndicats et en partis politiques, les luttes ouvrières débouchent encore souvent sur des conflits extrêmement violents. Jusqu’aux années 1890, le pouvoir politique prend systématiquement le parti des patrons et, en cas de grève ou de manifestation ouvrière, il n’hésite pas, sous le moindre prétexte, à faire intervenir l’armée contre les ouvriers. L’exemple le plus célèbre est celui de la Fusillade de Fourmies, le 1er mai 1891.

Dans cette petite ville minière du Nord, les militaires font feu sur une manifestation, à l’occasion de la fête du travail, causant la mort de dix personnes dont deux enfants. Les manifestants réclamaient la journée de travail de 8 heures (une des principales revendications de l’époque) et que le 1er mai deviennent un jour férié.

- Les premières mesures sociales

Il y a eu de nombreux autres répressions violentes des mouvements ouvriers au cours des années 1880-1890 mais petit à petit les députés adoptent des mesures visant à faire baisser la tension. L’autorisation des syndicats en 1884, par exemple, avait pour but d’éviter que les relations entre les patrons et leurs travailleurs prennent systématiquement des formes conflictuelles et pour que les ouvriers ne soient plus contraints à des actions illégales pour agir.

Les accidents du travail survenaient très souvent à l’époque. Face à cela non seulement les ouvriers ne disposaient d’aucune protection préventive mais en plus ils ne percevaient aucun revenu pendant la période où ils ne pouvaient plus travailler suite à un accident (quand ils n’étaient pas purement et simplement renvoyés). Pour mettre fin à cette situation, le gouvernement adopte en 1898 le principe de la responsabilité patronale. L’usine et les machines étant la propriété du patron, en cas d’accident il sera déclaré responsable et devra indemniser les blessés. Cela va pousser les patrons à mettre en œuvre des mesures de sécurité pour limiter le danger.

Les mines étaient probablement le lieu où survenaient les accidents les plus nombreux et les plus graves, comme l’illustrent le roman Germinal et le film qui en a été tiré en 1993. Extrait :

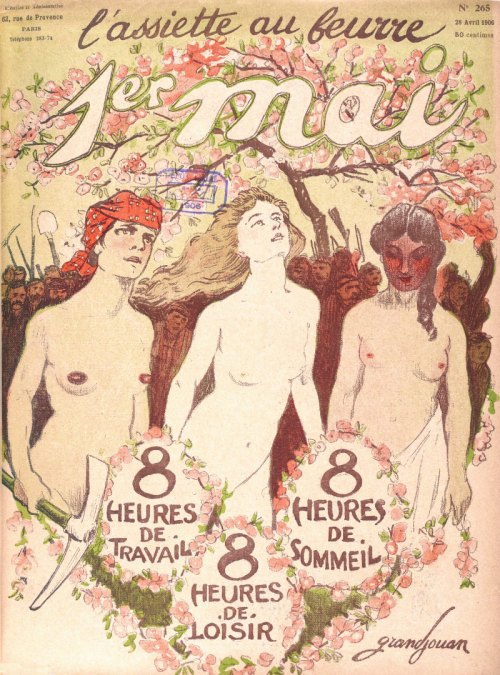

La plupart des revendications ouvrières portent alors sur les horaires de travail. Depuis 1848, la quotidienne est fixée à 12 heures (soit 84 heures par semaine). Les travailleurs obtiennent l’abaissement de la durée à 10 heures par jours en 1900 ainsi que le droit à un jour de congé hebdomadaire en 1906, ce qui fait passer la durée du travail à 60 heures hebdomadaires. Malgré d’innombrables grèves et manifestations, la journée de 8 heures ne sera adoptée qu’en 1919.

Cette affiche ainsi que les deux figurant ci-dessous illustrent la revendication pour la journée de 8 heures tout au long des années 1880 à 1919.

Quant au système d’assurance maladie-vieillesse-invalidité (ancêtre de la Sécurité sociale), il devra attendre 1928 (soit 40 ans après les Allemands!). Les travailleurs français obtiennent certes un droit à la retraite à partir de 65 ans mais à cette époque quasiment aucun ouvrier n’atteint l’âge de 65 ans (un âge que n’atteignent que 8% des Français – essentiellement les plus aisés).

Le bilan des luttes ouvrières est donc mitigé (surtout en comparaison d’autres pays) et il faudra attendre l’entre-deux-guerres pour que des avancées importantes se produisent. En effet, après la guerre, le manque de main d’œuvre (beaucoup d’ouvriers sont morts à la guerre et la France fait très peu d’enfants) inverse le rapport de force ouvriers / patrons. Il est si difficile de trouver des travailleurs que cela fait augmenter les salaires et permet aux syndicats et aux socialistes de peser davantage. En 1936, les socialistes parviendront même au pouvoir pour la première fois en France (avec le Front populaire).

p3b

b) Des femmes en lutte pour leurs droits

La place des femmes dans la société française de la fin du XVIIIème siècle et du début du XXème siècle évolue beaucoup mais les inégalités restent fortes. Comme les luttes ouvrières, le combat féministe commence à s’organiser.

- Des femmes qui travaillent

On croit souvent à tort que c’est la Première Guerre mondiale qui a fait entrer massivement les femmes dans le monde du travail. En réalité, il y a déjà 55% de femmes « actives » en 1914, c’est-à-dire qui exercent un emploi et c’est une proportion qui est en hausse constante : elle a augmenté de 30% depuis 1870. En réalité, le chiffre est sûrement bien plus élevé car dans les campagnes beaucoup de femmes cumulent les tâches du foyer et l’aide aux travaux agricoles mais ne sont pas comptées comme des femmes actives. Pourtant, la plupart des photos ou des tableaux d’époque représentant les travaux des champs font apparaître des femmes.

Carte postale de la Bretagne vers 1900

Jean-François Millet, Les Planteurs de pommes de terre, vers 1861

Dans l’industrie, les femmes ont commencé à travailler en grand nombre avec l’apparition des usines et du travail non qualifié. Elles ont donc directement rejoint les rangs des prolétaires sans être passées auparavant par les altiers des artisans, qui étaient, eux, très majoritairement masculins. De plus, on observe une répartition des tâches assez nettes selon les activités. Les travaux de forces (sidérurgie) ou les travaux mécaniques (automobile) sont à peu près totalement masculins. Les femmes sont nombreuses dans l’industrie textile et l’alimentation, tâches considérées comme requérant plus de minutie et de patience.

Ouvrière dans une chemiserie de Romorantin en 1905

Dans les mines, les hommes extraient le charbon ou le fer à la pioche (on les appelle les « haveurs ») ; les femmes jeunes poussent les wagonnets (ce sont les « hercheuses ») ; les femmes plus âgées ne descendent plus au fond de la fosse mais exercent des emplois à la surface, notamment le déchargement des wagonnet (« moulineuses »).

Des moulineuses dans une mine du Pas-de-Calais vers 1900. Des hommes trop âgé pour descendre au fond exerçaient aussi ce métier.

Enfin, comme on l’a vu dans une partie précédente, les femmes sont nombreuses dans les activités du secteur tertiaire qui se développent à cette époque comme les employées de bureau ou les vendeuses, sans oublier les domestiques. Elles exercent aussi certains métiers plus valorisés, par exemple dans l’enseignement où la règle était que les classes de filles ait un enseignant de sexe féminin (les communes de moins de 500 habitants disposent d’une dérogation qui leur donne le droit d’avoir des classes mixtes).

Une Leçon de lecture à l’école de filles de Saint-Marcel-sur-Aude vers 1900

- Des injustices profondes entre les hommes et les femmes

Les salaires féminins sont systématiquement inférieurs à ceux des hommes. Les patrons justifient cela par le fait que les métiers exercés sont moins usant et moins dangereux, et qu’un homme abat une tâche supérieure à une femme au cours d’une journée de travail. C’est un argument très discutable dans la mesure où bien souvent les hommes et les femmes ne sont pas employés aux mêmes tâches et que les emplois exercés par les femmes nécessitent parfois des compétences dont les hommes ne disposent pas. Mais même lorsqu’elles sont employées au même poste qu’un homme les femmes gagnent moins. Par exemple, dans les usines de tabac, qui fabriquent les cigarettes, en 1890 les femmes gagnent 2,82 francs par jour ; les hommes 4,78 francs, soit 70% de plus. Vingt-trois ans plus tard, en 1913, l’écart c’est un peu resserré mais reste important : une femme gagne alors 4,74 francs ; un homme 7,11 francs (50% de plus). L’argument avancé par les patrons pour justifier cet écart est que l’homme est le soutien de famille, dont le salaire est indispensable, tandis que la femme ne travaillerait que pour apporter un complément à la famille. Mais là encore c’est un argument fallacieux : si c’était le cas, les femmes ne devraient être employées qu’à temps partiel, or elles ont exactement les mêmes horaires écrasants que les hommes (tout au plus, à partir de 1892 est-il interdit de les faire travailler plus de 11 heures par jours). En outre, les salaires des ouvriers étaient insuffisants pour faire vivre toute une famille. Les femmes étaient donc obligées de travailler pour subsister. Ce n’était pas une « activité de confort ».

Jeunes filles passant l’examen de fin d’études à l’Hôtel de ville (Le Petit Journal, 1895)

Les injustices se retrouvent aussi à l’école. Les décrets Jules Ferry de 1881 et 1882 sur l’école gratuite, laïque et obligatoire ne font pas de distinction entre filles et garçons mais l’accès aux études secondaires (lycée) et les programmes enseignés comportent des différences importantes. Jules Ferry lui-même, dans ses consignes aux rédacteurs des programmes scolaires justifie ces différences :

« L’école primaire peut et doit faire aux exercices du corps une part suffisante pour préparer et prédisposer en quelque sorte les garçons aux futurs travaux de l’ouvrier et du soldat; les filles aux soins du ménage et aux ouvrages de femme. [Le but est de] leur faire acquérir les qualités sérieuses de la femme de ménage et de les mettre en garde contre les goûts frivoles ou dangereux. »

Les programmes insistent fortement sur la nécessité de préparer les filles à leur rôle de mères :

« Au cours supérieur, l’enseignement ménager comportera, deux fois par mois, une leçon de puériculture. Les institutrices savent combien il importe au salut de la France de lui conserver ses enfants, de les entourer de soins intelligents, de les prémunir et de les défendre contre la maladie. »

Ensuite, les filles doivent attendre 1880 pour que des lycées de filles soient créés. Les lycées de garçons, eux, existaient depuis 1802. Jusque là, il était très difficile d’avoir le bac pour une fille puisqu’elle ne pouvait pas aller au lycée. Il lui fallait se payer les services de professeurs particuliers, ce qui limitait cette possibilité aux familles les plus aisées. Ainsi, entre 1861 et 1866, seules cinq filles ont obtenu le baccalauréat en France (soit une par an sauf en 1862 où il n’y en a eu aucune). Même après la création des lycées de filles, le nombre de bachelières reste dérisoire : on n’en compte en 1905 que 26 dans toute la France (contre 6.500 bacheliers). Mais leur nombre augmente rapidement : en 1914 elles sont 481 à décrocher le diplôme (soit 6% du total des bacheliers) ; en 1920 : 1326 (12% du total) ; en 1938 : 5900 (plus d’un tiers des bacheliers sont des bachelières).

Étudiants en première année à la faculté de médecine de Laval en 1899. Exercice : comptez le nombre de filles.

A l’université, on retrouve logiquement les même injustices puisqu’il était obligatoire d’avoir le bac pour y entrer. En 1890 on compte 195 étudiantes en France pour 8.500 étudiants (2,3 % de filles). Le pourcentage augmente rapidement jusqu’en 1915 (26% d’étudiantes, soit 4075 inscrites) puis stagne jusqu’à la seconde guerre mondiale. Pour accéder à ces études supérieurs, les filles devaient passer par des lycées privés (rares et chers) car les lycées publics de filles n’enseignent pas le latin, matière obligatoire pour accéder à l’université à l’époque (ils n’enseignaient pas non plus la philosophie, matière jugée inadaptée aux filles, car on pensait que leur cerveau n’était pas fait pour raisonner sur des choses abstraites). Les programmes des lycées publics pour filles ne seront identiques à ceux des lycées pour garçons qu’à partir de 1924.

- Une vision de le femme comme un être inférieur et soumis à l’homme

Toutes ces inégalités s’expliquent par l’image de la femme qui a cours dans toute la société de l’époque. Pour l’immense majorité des gens (y compris pour les femmes elles-mêmes) la femme est d’abord faite pour enfanter et élever des enfants. Le travail ne lui est pas interdit, mais il est limité à des activités bien précises, comme le montre cette image de 1890 :

Le travail féminin se limite ici à des tâches manuelles, peu qualifiées et utiles au foyer, comme le ménage (la servante), le tissage (l’ouvrière), l’alimentation (la paysanne). Les seules qui exercent une tâche qualifiée sont la sage-femme (mais à l’époque une femme ne pouvait pas accéder au grade de médecin (au mieux elle devenait infirmière) et la maîtresse d’école, encore qu’à l’époque les Écoles supérieures, qui forment les enseignants, ne forment les femmes qu’à l’enseignement primaire. Dans les lycées, les professeures ne feront leur apparition que bien après la Première Guerre mondiale.

Dans l’esprit de l’époque, celles qui sortent de ce cadre le font par nécessités absolue (poussées par la misère) et au détriment de leur féminité, qui est détruite par le travail dans l’industrie. Ainsi, voici ce qu’écrit le Ministre du commerce en 1900 :

« En thèse générale, la femme est l’esclave de l’homme. Quelle que soit sa condition sociale, […] les lois, les coutumes et les mœurs l’obligent à recevoir de son compagnon appui matériel et protection morale. Les femmes des classes inférieures sont condamnées, mariées ou non, pour gagner leur propre subsistance ou pour ajouter au minime revenu du ménage, à exercer elles-mêmes une profession qui les éloigne du foyer, les étiole, nuit à leur fonction maternelle. […] »

Les femmes qui sortent du chemin tracé par la société sont tournées en ridicule, comme la conductrice de voiture du dessin ci-dessous. Il s’agit de l’un des premiers discours qui, petit à petit, vont instiller l’idée que les femmes ne savent pas conduire. Le dessin suggère même une analogie plus troublante entre l’accident de voiture et la dépravation morale par l’utilisation du jeu de mot sur « mal tourner » et par le fait qu’on aperçoit les cuisses de la fille. On peut aussi noter le regard réprobateur des femmes « comme il faut », l’épouse du bourgeois à gauche et la nourrice sur le banc. D’un autre côté, le dessinateur a peut-être introduit une critique discrète de cette vision de la société car son héroïne est jolie, moderne et sexy… Peut-être lui-même préfère-t-il ce genre de femmes.

« Encore une femme qui a mal tourné », Le Sourire, n°65, 19 janvier 1901

Même ceux qui ont fait profession de foi de défendre les faibles, comme les socialistes ou les syndicalistes, continuent à cantonner la femme à un rôle subalterne et à lui dénier toute capacité à jouer un rôle politique. Pour les syndicalistes auteurs du texte suivant (une résolution votée par le troisième Congrès de la Fédération des Syndicats en novembre 1888), la femme doit certes être défendue car elle encore plus exploitée que l’homme par le capitalisme, mais le but ultime est que les femmes n’aient plus à travailler dans l’industrie :

«Considérant que le travail des femmes et des enfants, dans les usines et manufactures, est une monstruosité engendrée par l’exploitation capitaliste, qui doit disparaître avec elle ; Considérant d’autre part que la maternité étant une des plus importantes fonctions sociales, il est de toute nécessité d’en assurer l’exécution dans les meilleures conditions possibles, au point de vue de la reproduction de l’espèce […] ; Considérant en outre […] que l’entretien d’un ménage doit être considéré comme un travail suffisant de la part de la femme ; d’autre part qu’il est reconnu, même par les économistes bourgeois, que le travail de l’ouvrier doit être suffisamment rémunéré pour subvenir aux besoins d’une famille ; Le Congrès conclut aux mesures suivantes :

1. Que tout article de loi établissant l’infériorité de l’ouvrier vis-à-vis du patron et de la femme vis-à-vis de l’homme doit être supprimé.

2. Égalité du salaire de la femme à celui de l’homme, basée sur le temps de travail.

3. Suppression du travail des femmes et des enfants au-dessous de seize ans dans les usines et manufactures, étant contraire à leur nature et à leur constitution, partout enfin où il se substitue à celui de l’homme.

4. Suppression complète, pour la mère de famille, de tout travail, en dehors de l’entretien de son ménage et des soins à donner aux enfants.»

- Le combat féministe s’organise

Léon Richer caricaturé par André Gill en 1878

Même s’il a existé des militantes pour le droit des femmes dès la Révolution de 1789, comme Olympe de Gouges, aucun mouvement féministe ne s’est vraiment structuré avant les années 1870. Et encore, l’Association pour le droit des femmes, qui naît en 1870, est fondée par un homme : Léon Richer. Cet homme, qui eut durant des années à sa charge une mère et une sœur dont il était l’unique soutien, avait pu mesurer les injustices de la loi à l’égard de la femme, injustices qui révoltaient sa conscience. Devenu journaliste, il se fait connaître par ses déclarations en faveur des femmes et, notamment, son combat en faveur de la première femme bachelière, Julie Daubié. Dans ses articles et ses conférences, il réclamait la création d’un Conseil de famille qui aiderait les femmes soumises à des maris ou des pères abusifs, une meilleure éducation pour les filles, des salaires égaux pour un travail égal et une révision du Code civil pour mettre un terme aux innombrables lois qui faisaient de la femme une éternelle mineure.

Son association ne rencontre pas beaucoup de succès même si Victor Hugo en devient le Président d’honneur en 1882. A cette date, l’association prend le nom de Ligue française pour le droit des femmes, mais ses effectifs ne vont jamais dépasser 1100 à 2500 adhérentes selon les années.

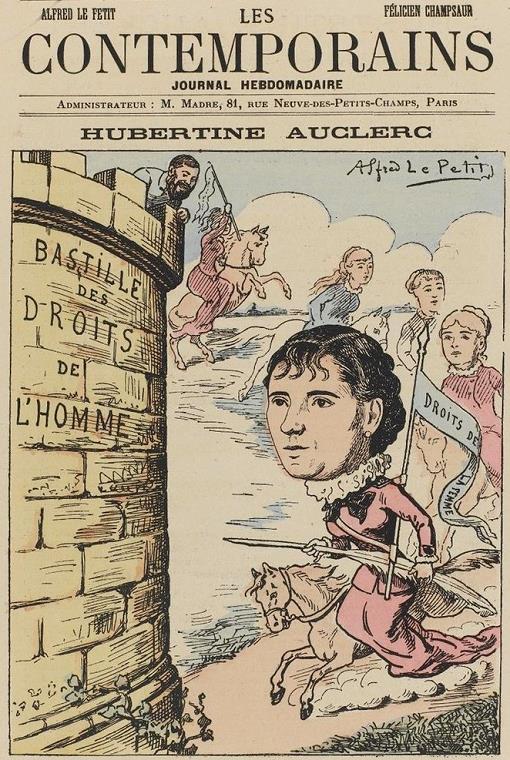

Hubertine Auclerc caricaturée en Jeanne d’Arc par Alfred Le Petit pour Les Contemporains (1881)

Une de ces adhérentes devient la militante le plus célèbre de l’époque. Elle s’appelle Hubertine Auclert. Elle veut aller encore plus loin que Léon Richer, qui n’ose pas réclamer le droit de vote pour les femmes. Elle si ! Pour cela elle fonde en 1977 une autre association : le Droit des femmes, qui prend un peu plus tard le nom de « Le Suffrage des femmes ». Elle s’inspire des méthodes des suffragettes anglaises, ces femmes qui organisent des actions spectaculaires pour médiatiser leur combat et secouer les consciences. L’association est présentée par cette déclaration d’Hubertine Auclert :

« Femmes de France, nous aussi nous avons des droits à revendiquer : il est temps de sortir de l’indifférence et de l’inertie pour réclamer contre les préjugés et les lois qui nous humilient. Unissons nos efforts, associons-nous ; l’exemple des prolétaires nous sollicite ; sachons nous émanciper comme eux ! »

Hubertine Auclert innove encore dans le combat féministe en réclamant la féminisation de certains mots (témoin, avocat, électeur, député, etc.). Elle dresse aussi un parallèle entre le combat des prolétaires contre l’exploitation et celui des femmes :

« Sachez-le, citoyens, ce n’est que sur l’égalité de tous les êtres que vous pouvez vous appuyer pour être fondés à réclamer votre avènement à la liberté. Si vous n’asseyez pas vos revendications sur la justice et le droit naturel, si vous, prolétaires, vous voulez aussi conserver vos privilèges, les privilèges du sexe, je vous le demande, quelle autorité avez-vous pour protester contre les privilèges des classes ? (…) Notre affirmation de l’égalité sociale et politique de la femme et de l’homme est en même temps que l’expression de notre conviction, une protestation contre ceux qui, au mépris de la liberté humaine, osent encore, au XIXème siècle, tenter d’assigner un rôle à la moitié du genre humain. (…) La femme est comme l’homme, un être libre et autonome. À elle, comme à lui, la liberté de choisir la voie qui lui convient. Ces attentats à la liberté de la femme en font, en même temps que la serve, la mineure perpétuelle, la mendiante qui vit aux dépens de l’homme. Notre dignité nous fait protester contre cette situation humiliante.

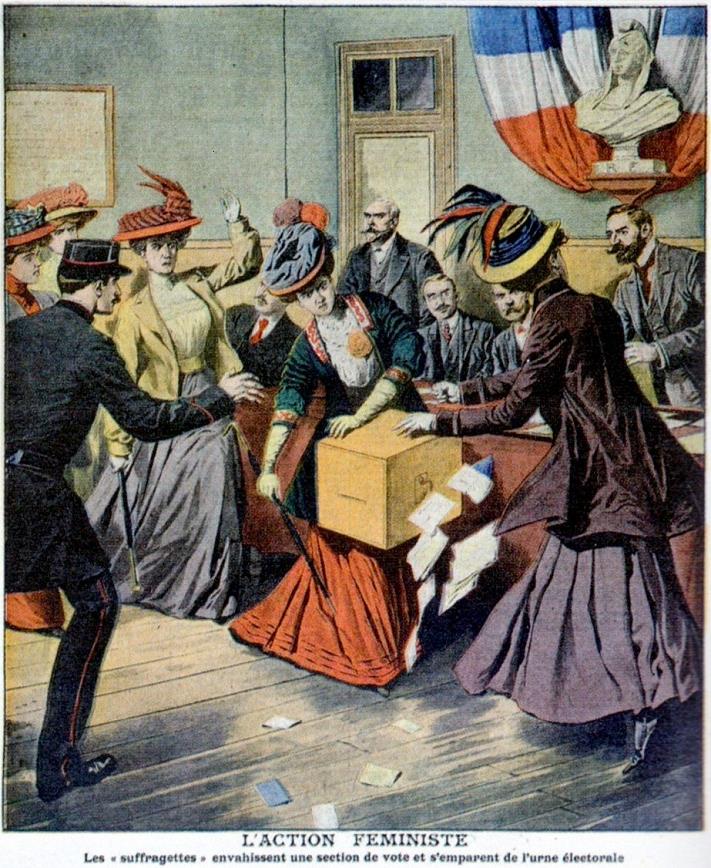

A l’âge de 60 ans, Auclert continue son combat ; en 1908 elle brise symboliquement une urne à Paris lors des élections municipales (image ci-dessous). Le , elle se présente comme candidate aux élections législatives, imitée par deux autres femmes, Renée Mortier et Gabrielle Chapuis. Leur candidature est rejetée.

Couverture du Petit Journal en 1908

Les avancées qui résultent de ce combat des femmes sont minces :

– en 1907, la loi leur accorde enfin le droit de disposer librement de leurs revenus alors que jusque là seul leur mari ou leur père le pouvait.

– en 1909, elles obtiennent un congé de maternité de 4 semaines, mais il s’agit moins de satisfaire une demande des femmes que d’aider à relancer la natalité, toujours aussi basse en France.

En revanche, les femmes n’obtiennent pas le droit de vote et devront attendre 1945 pour cela. Elles restent discriminées dans le couple (considérées comme étant sous l’autorité de leur mari et ayant moins de liberté pour divorcer que les hommes) et elles demeureront juridiquement inférieures aux hommes jusqu’aux années 1960 : en 1965, la femme peut travailler sans l’autorisation de son mari et elle peut disposer d’un compte en banque à son nom ; en 1970 la mention de «chef de famille» qui était attribuée à l’homme est retirée de la loi ; depuis 2013, la femme a le droit de porter de porter un pantalon (cette loi de 1800 interdisant aux femmes de « s’habiller en homme » avait été modifiée une première fois en 1909 : les femmes avaient eu le droit de porter un pantalon uniquement pour faire du ski, du cheval ou du vélo)

c) Les tensions suscitées par l’expansion coloniale

Cet aspect du sujet a déjà été traité dans le chapitre sur la colonisation voir ici

CONCLUSION

Bidonvilles de la « Zone » en 1912. La Zone était la bande de terrain de 250 mètres tout autour des fortifications de Paris. Il était interdit d’y construire des immeubles en dur mais les victimes de l’exode rural ou les immigrés ne trouvant pas de logement venaient s’y bâtir des cabanes de planches. Le dernier de ces bidonvilles (à Nanterre) n’a été rasé qu’en 1969

La société française des années 1870 à 1914 est d’abord une société en profonde mutation. Mais c’est aussi une société dans laquelle ces mutations sont sources de graves tensions sociales ou politiques : l’exode rural provoque une crise du logement qui se répercute sur les catégories sociales les plus fragiles et qui se renforce du fait des différentes politiques urbaines visant à repousser les ouvriers en périphérie des villes. Cela renforce la ségrégation sociale.

Cette ségrégation est aussi accentuée par les transformations du monde du travail, avec la généralisation du prolétariat et le début de la diffusion du Taylorisme, ainsi qu’avec l’émergence des classes moyennes. L’immigration est aussi un facteur de tension sociale car la main d’œuvre immigrée est très tôt utilisée pour maintenir les salaires à un niveau faible.

Les luttes sociales prennent de l’ampleur au fur et à mesure que la classe ouvrière s’organise en syndicats et en partis politiques. Face à cela, les gouvernements lâchent un peu de lest à partir de la fin des années 1880, mais les conditions de vie et de travail des ouvriers restent très dures jusqu’à la Première Guerre mondiale.

Ce conflit trouve ses principales racines dans la concurrence féroce que se livrent les puissances européennes pour la colonisation de l’Afrique et de l’Asie et pour la domination économique du monde, deux phénomènes que l’on peut regrouper sous le terme d’impérialisme.