Il existe, dans le monde du rock, une malédiction qui a frappé de nombreux groupes ou artistes. On pourrait l’appeler la malédiction du tube originel, car elle touche ceux qui ont connu un immense succès avec leur premier single et qui ont ensuite passé leur carrière avec le poids de ce succès les empêchant d’avancer, comme s’il s’agissait d’un boulet auquel ils étaient enchainés.

Beaucoup n’ont jamais réussi à transformer l’essai, à rééditer l’exploit : on les appelle les « one hit wonder ». Ils sont légions. Certains ont eu une gloire si intense que malgré son caractère éphémère, leur nom est resté dans les annales : citons par exemple Little Eva avec « The Loco-motion » (1962), Percy Sledge et son « When a Man Loves a Woman » (1966), Patrick Hernandez avec « Born to be alive » (1979). Dans ce dernier cas, j’ai lu quelque part que les droits de diffusion de la chanson avait permis à son auteur de vivre confortablement jusqu’à aujourd’hui, le dispensant de chercher à retrouver la formule magique du tube planétaire.

Little Eva présente un cas de figure complètement différent : elle fut choisie presque par hasard pour interpréter cette chanson de Gerry Goffin et Carole King : elle était la baby-sitter du couple et, comme elle était aussi choriste dans des petits groupes, ils avaient décidé de tester la demo de la chanson avec elle. La chanson était initialement prévue pour Dee Dee Sharp mais ils avaient été convaincu que Little Eva serait une bien meilleure interprète. Après ce succès mondial, Little Eva tenta de persévérer dans la chanson. Goffin et King lui écrivirent même quelques autres morceaux, mais le succès ne revint jamais. Elle connu une certaine gloire, donna des concerts et fut invitée à de nombreuses émission de télévision dans le monde entier, mais c’était toujours pour y interpréter The Loco-motion. Elle mit fin à sa carrière en 1971. C’est une trajectoire assez emblématique et dont les exemples sont légions. Dans la plupart des cas, c’est le manque de talent ou d’inspiration qui est responsable de l’incapacité à produire d’autres œuvres marquantes. Mais l’emballement médiatique y est pour beaucoup. C’est le show business avant tout qui fait ou défait les carrières. Il faut correspondre à l’air du temps, avoir une belle frimousse, se plier aux exigences des producteurs pour mettre toutes les chances de son côté. Et parfois, il faut même aider un peu la chance : Brian Epstein a ainsi acheté lui-même quelques milliers de copies du premier single des Beatles, en 1962, pour aider le disque à atteindre le sommet des charts. Ce procédé, très habituel à l’époque, permettait de favoriser la carrière d’un poulain, y compris parfois beaucoup moins talentueux que les Beatles.

D’autres artistes comme les Moody Blues, sont parvenus à mener une carrière digne de ce nom, réalisant quelques excellents albums à la toute fin des années 1960, ils ont même eu un succès commercial conséquent aux Etats-Unis durant toutes les années 70 (alors que, bizarrement, le meilleur de leur carrière était déjà derrière eux), mais dans le monde, et pour l’éternité, ils resteront les immortels auteurs de « Nights in White Satin », l’un des grands slows de l’année 1967. De même, pour la plupart des gens, les B52’s se résument à « Planet Claire », les Eagles à « Hotel California », Steppenwolf à « Born to be wild » ou Sly and the Family Stone à « Dance to the music », alors que chacun de ces groupes ou artistes a eu une longue carrière et a sorti de nombreux albums.

Mais il y a au moins un groupe pour lequel on peut dire que la malédiction du tube originel a bridé une carrière qui aurait mérité d’atteindre les sommets : il s’agit de Procol Harum.

Pour beaucoup de gens, Procol Harum est ce groupe qui chantait le « slow sur lequel on s’est embrassé pour la première fois », cette chanson au titre bizarre : « A whiter shade of pale ». Pour les plus assidus du quart d’heure américain, Procol Harum est aussi l’auteur de « Homburg », autre slow langoureux, presque pareil que « A whiter shade of pale » mais en un peu moins bien. Seuls les vrais amoureux du groupe, qui ne sont pas si rares que cela, savent que Procol Harum a sorti au cours de sa carrière une douzaine d’albums dont 8 sont excellents et trois au moins méritent de figurer dans toute discothèque digne de ce nom.

Comme la plupart des groupes anglais de cette époque (les Beatles, les Stones, Pink Floyd, les Moody Blues ou les Animals) Procol Harum – alors nommé The Paramounts – a d’abord joué du rythm’n’blues très inspiré des disques importés des Etats-Unis. Cette composante rythm’n’blues a perduré durant toute sa carrière en tant que facette d’une musique très variée aux influences beaucoup plus européennes.

Le nom Procol Harum fut adopté au moment de l’enregistrement de « A whiter shade of pale ». C’était le nom du chat d’un de leurs amis et cela venait d’une expression latine signifiant « Au-delà de ces choses ». Des Paramounts, il ne restait plus alors que Gary Brooker (compositeur, chanteur et pianiste) et Matthew Fisher (compositeur, chanteur et organiste).

Lorsque « A whiter shade of pale » commença à être diffusé par la station pirate « Radio London », installée sur un bateau, le succès fut tel qu’il valut à Procol Harum d’être signé par Deram (une filiale de Decca) et de se voir offrir de faire la première partie du Jimi Hendrix Experience. En même temps, ce succès, auquel le groupe n’était pas préparé, causa les premiers déchirements entre ses membres quand il fut question d’enregistrer un album et de faire des tournées. Le guitariste et le batteur s’en allèrent, obligeant Brooker et Fisher à rappeler deux des anciens Paramounts : Robin Trower (guitare) et Barrie J. Wilson (batterie).

Ce premier album, paru en 1967, se paya le luxe de ne même pas inclure le single « A whiter shade of pale » (sorti un mois plus tôt). A vrai dire, comme n’importe quel jeune groupe, Procol Harum n’eut pas beaucoup de liberté dans ses choix de production. Bien qu’enregistré sur un magnétophone 4 pistes, le disque fut publié en mono ! Une chanson aurait pu donner lieu à un autre single si la maison de disque y avait cru. Il s’agit du premier titre, intitulé « Conquistador », un rock très rythmé et très mélodieux qui démontre d’emblée le style original du groupe : une rythmique marquée et très entraînante constituée de la basse, de la guitare et du piano, sur laquelle l’orgue et la guitare viennent entremêler des interventions énergiques. Le voix mélancolique, presque solennelle, de Gary Brooker vient poser sur cette musique aérienne des paroles finement ciselées par le parolier Keith Reid.

Keith Reid a écrit toutes les paroles du groupe jusqu’en 1977 mais il ne joue d’aucun instrument et n’apparaît pas sur scène (on le voit par contre sur les pochettes – c’est le petit frisé à lunettes sur la photo ci-dessus). Ses textes sont presque toujours ambigus, basés sur une imagerie presque impressionniste et abordent des thèmes plus profonds que ceux des autres groupes de l’époque comme la mort ou l’échec. Par exemple, pour « A Whiter shade of pale », il a écrit un texte surréaliste évoquant les Contes de Canterbury, l’Illiade et l’Odyssée, ce qui a aussi contribué à attirer l’attention des critiques sur le groupe, mais lui a peut-être fait perdre un public plus populaire.

Avec un nom latin et des paroles absconses et poétique, le groupe se donnait une image élitiste qui ne contribuait pas vraiment à sa notoriété auprès du grand public. Aux Etats-Unis, c’est surtout dans le milieu étudiant que le groupe trouva ses principaux amateurs.

Deram espérait un autre slow à la « Whiter shade of pale ». Elle ignora donc cette extraordinaire chanson qu’était « Conquistador ». L’erreur fut corrigée cinq ans plus tard : à l’occasion de la sortie de l’album « Procol Harum Live with the Edmonton Orchestra », une version sublimée de « Conquistador », avec accompagnement par un grand orchestre, fut publiée en single et connut un certain succès (atteignant la 16ème place du Top 100).

Le reste de ce premier album alterne des chansons bluesy et très mélancoliques, comme « Something Following Me », « Cerdes (Outside the Gates Of) » ou « A Christmas Camel » et quelques titres plus dans le style pop baroque, légèrement teinté de psychédélisme. Sur les premiers, la guitare torturée de Robin Trower (un grand admirateur d’Hendrix) joue un rôle prépondérant, réussissant une étonnante osmose avec le piano, tandis que sur les titres plus pop, comme « She Wandered Through the Garden Fence » ou « Kaleidoscope », c’est l’orgue de Matthew Fisher qui est mis en avant. Fisher est aussi l’auteur d’un somptueux instrumental qui clôt l’album : « Repent Walpurgis » (musicalement inspiré de passages de Bach). Ce morceau témoigne d’une ambition que l’on retrouvera durant toute la carrière du groupe : celle de mêler harmonieusement la musique classique et le rock, une expérience que beaucoup de groupes de la fin des années 60 et du début des années 70 mèneront (je pense au Moody Blues, à Deep Purple ou à Nice) mais qui débouchera rarement sur des résultats très convaincant, Procol Harum étant l’une des rares exceptions.

Ce premier album du groupe fut largement ignoré par le public. La faute n’en incombe pas réellement à la maison de disque qui a soutenu les efforts du groupe même si on peut lui reprocher de n’avoir peut-être pas suffisamment œuvré à sa promotion, mais surtout au grand public, qui ne voyait dans Procol Harum qu’un faiseur de slow. Cependant, les critiques réévaluent aujourd’hui l’importance de ce disque. Le magazine Rolling Stones l’a classé (avec 30 années de recul) parmi les meilleurs albums de l’année 1967 (ce qui n’est pas rien vu que cette année là vit la parution de Sergent Pepper’s, du premier album de Pink Floyd, des deux premiers album des Doors, du premier album de Creedence Clearwater Revival, du « Are you experienced » du Jimi Hendrix Experience, de « The Velvet Underground and Nico », « Disraeli Gears » de Cream, « Days of future passed » des Moody Blues, « The Who sell out » ou encore « John Wesley Harding » de Bob Dylan ou « Something else by the Kinks »).

Le mois même de la sortie de ce premier album, Procol Harum commit l’erreur d’offrir au public ce qu’il attendait : un second single qui était une resucée de « A Whiter shade of pale ». Ce fut « Homburg », nouveau grand succès commercial (et un vrai beau slow, il est vrai), mais qui allait définitivement cataloguer le groupe comme une usine à chanson langoureuses pour boom adolescentes, ce qui ne pouvait être plus éloigné de la réalité.

Pour ne pas trop laisser planer d’ambigüité sur ses ambitions musicales, le groupe publia un second album (« Shine on brightly », 1968) qui jouait résolument la carte du rock progressif : le mellotron (cet ancêtre du synthétiseur) y faisait son apparition et presque toute la seconde face du disque était occupée par une longue pièce de 17 minutes au titre mystérieux : « In Held T’was In I ». C’était l’une des premières tentatives de l’histoire du rock de faire ainsi exploser le carcan du format traditionnel. Le morceau incorporait des passages influencés par la musique orientale, une chorale, de la musique de cirque ou de long passages instrumentaux dominés par des soli d’orgues ou de guitare. Comme pour faire avaler la pilule (ou bien par esprit de dérision, ce que pourrait laisser penser son titre), cette seconde face du 33 tours comportait aussi une courte chanson intitulée « Magdalene (My Regal Zonophone) » qui aurait pu devenir une sorte de successeur de « Homburg » dans le genre slow mélancolique.

La première face du disque comportait quant à elle des chansons plus classiques dans leur format mais cependant d’une structure parfois exigeante (comme « Skip Softly (My Moonbeams) » avec sa longue coda psychédélique). Le résultat commercial fut évidemment décevant. Le résultat critique assez mitigé : certains reconnaissant l’originalité et l’ambition du projet, d’autres le jugeant prétentieux et boursouflé (ce qu’il est un peu) mais estimant surtout qu’il avait perdu une grande partie de la fraîcheur et de l’évidence qui faisait le charme du premier album. Aussi, beaucoup pensèrent que le groupe était fini. En réalité, il s’apprêtait à publier son meilleur album et l’un des plus grands disques de l’année 1969 : « A Salty Dog ».

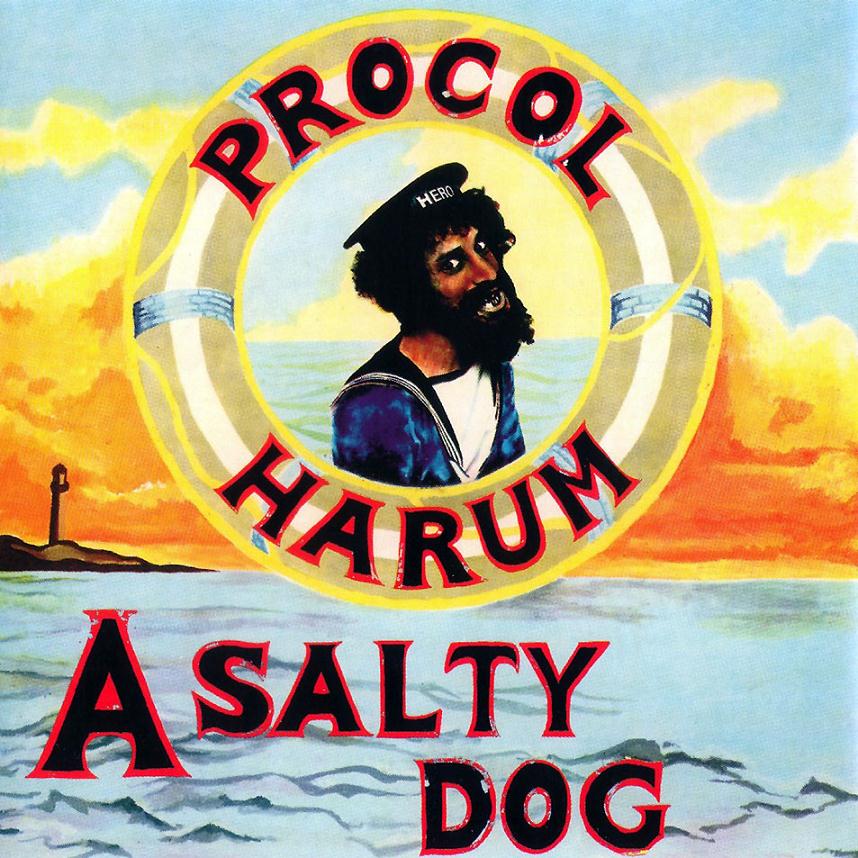

Bien que cet album ne soit pas un concept album, plusieurs éléments le rattachent à la thématique de la mer : sa pochette, pour commencer, qui pastiche une célèbre publicité pour une marque de cigarettes en représentant un vieux loup de mer (« salty dog », en anglais). C’est aussi le titre de l’album, ainsi que celui de la première chanson, qui commence et s’achève par le bruit du ressac et le cri des mouettes. De même, la chanson « Wreck of the Hesperus » évoque le naufrage d’un navire et s’achève par le bruit des flots déchaînés. Enfin, la chanson « Boredom », avec son style calypso évoque la langueur des îles des Caraïbes.

De tous les albums du groupe c’est probablement celui où l’influence de ses membres se rapproche le plus du point d’équilibre. Si Gary Brooker signe ou co-signe sept des dix chansons du disque, il y en a surtout trois qui portent sa griffe : « A salty dog » est une somptueuse ballade, encore plus majestueuse dans ses envolées que « A whiter shade of pale », comme si, avec cette chanson, Gary Brooker avait voulu montrer qu’il était capable de surpasser ce modèle envahissant et d’ainsi mener son groupe vers de nouveaux horizons.

« Too much between us » est également une ballade, mais avec une atmosphère beaucoup plus paisible et intimiste. Une très belle et très douce chanson, entièrement acoustique et à laquelle le vibraphone donne une touche d’originalité. « All this and more » est une des plus belles réussites de Procol Harum : le chant de Brooker est emprunt d’une grande émotion, souligné par des phrases de guitares de Robin Trower qui sont comme des plaintes déchirantes. Les arrangements, notamment les cuivres de la coda, servent parfaitement l’ensemble. Plutôt que d’en parler, autant l’écouter :

L’implication de Robin Trower commence à augmenter à partir de cet album : non seulement son jeu de guitare apporte une importante plus-value aux compositions de Brooker (excellent riff de « The Milk of Human Kindness », solo monstrueux sur « The Devil came from Kansas »), mais il signe deux chansons du disque, notamment le très beau « Crucifixion Lane », qu’il chante également. La chanson crée un subtil envoutement par sa montée crescendo. C’est – à mon humble avis – l’un des plus beaux blues jamais écrits.

Le disque comporte un autre blues, beaucoup plus classique dans son écriture : « Juicy John Pink ». J’ai souvent lu des commentaires admiratifs sur cette chanson que je trouve pour ma part assez banale. Le seul point faible du disque en ce qui me concerne.

Matthew Fisher, l’autre leader du groupe, ne signe que deux chansons mais c’est aussi lui qui réalise la production du disque, s’acquittant de la tâche avec les honneurs, en particulier sur sa propre composition « Wreck of the Hesperus », dans laquelle toute l’instrumentation, nappe de piano, batterie désynchronisée, glissando de guitare, envolées orchestrales, contribue à traduire la furie des flots qui emportent l’Hesperus. Matthew Fisher chante non seulement sur ce titre mais également sur deux autres, dont la dernière chanson du disque, « Pilgrim’s progress », ultime ballade du disque (qui en compte finalement quatre) et efficace morceau de conclusion.

Voici ce qu’écrivit Philippe Paringaux dans Rock & Folk à la sortie de l’album : « […] Salty Dog, superbe de finesse et d’intelligence mélodique. […] Une orchestration fabuleuse. Le résumé de tout ce que la pop music d’aujourd’hui a de meilleur. La parfaite combinaison d’influences qui vont de la musique classique (le wagnérien « Wreck of the Hesperus ») aux rythmes antillais (« Boredom », à côté duquel « Ob-la-di » et tous les rock steady du ska-blue-beats du monde font pâle figure), en passant par le bon vieux blues des familles […]. Une musique à la fois solide et délicate, raffinée et swinguante, bref, si ce n’est pas l’idéal, ça n’en est pas très loin. »

Ce que d’autres critiques ont reproché à cet album, c’est son manque de cohésion, sans ligne directrice claire. Je reconnais que ce côté pot-pourri est légèrement déconcertant lors des premières écoutes. Mais à la longue, c’est ce qui fait tout le charme de ce disque. Il est comme la boîte à trésor du vieux marin, où il entasse ses colifichets et ses porte-bonheurs. On y trouve une collection de petits objets précieux que l’on prend plaisir à égrener.

Après cet album, Matthew Fisher décida de quitter le groupe. Lui aussi avait failli partir après le succès de « A whiter shade of pale ». Il n’était pas très à l’aise avec Brooker, Trower et Wilson, qui avaient grandis dans le même quartier et il était légèrement dépressif depuis la mort de son père quelques années plus tôt. Il resta dans le groupe jusqu’à l’achèvement de « A salty Dog » puis partit entamer une carrière de producteur, étant remplacé par Chris Copping, encore un ancien des Paramounts.

Sur les deux albums suivants, l’importance de Robin Trower se confirma. Mais si le premier des deux (« Home », sorti en 1970) est presque de la trempe de « A Salty Dog », le second (« Broken barricades », 1971) est certainement l’un des moins bons albums du groupe.

« Home » est plus rock que « A Salty Dog ». Il démarre par un morceau de pur hard rock, « Whisky Train », hommage dans son titre au « Mystery Train » d’Elvis Presley, mais surtout démonstration de guitare par Robin Trower. Il comporte deux stupéfiantes complaintes : « The Dead Man’s dream » et « Nothing that I didn’t know » (qui auraient largement mérité leur place sur l’album précédent) et dont les orchestrations sont de toute beauté. Sur « Still they’ll be more » et « About to die », des morceaux plus bluesy, la voix de Brooker et la guitare de Robin Trower se conjuguent à merveille, créant une ambiance lourde de menace. Avec la longue pièce finale, « Whaling stories », à la construction complexe qui rappelle les expériences de rock progressif de l’album « Shine on Brightly » (1968) et qui pourrait bien avoir servi d’inspiration à Supertramp pour sa chanson « Crime of the century », cet album est certainement le plus noir de Procol Harum. On y trouve des morceaux un peu plus légers (« Piggy Pig Pig » ou « Your Own choice ») mais aucun morceau joyeux comme pouvait l’être la chanson « Boredom », sur l’album précédent. Curieusement, la pochette est à l’opposé de l’atmosphère de la musique, presque bouffonne, avec son style bande dessinée.

Si « Broken Barricades » comporte quelques bons passages, comme le délicat « Luskus Delph » ou l’ambitieux hard rock « Simple sister », l’impression générale est celle d’un manque d’inspiration qui pousse le groupe à se répéter un peu (comme sur « Playmate of the Mouth »). Même la pochette avec son effet « fondu au noir » est peu convaincante.

Trower signe deux grands morceaux de guitare : « Poor Mohammed », au riff tranchant et au rythme syncopé, et surtout « Song for a Dreamer », une composition dans laquelle il rend hommage à Hendrix (décédé quelques mois plus tôt) en créant une ambiance proche de celle de la chanson « 1983, A mermon I should turn to be » (sur l’album « Electric Ladyland »). C’est une belle chanson, mais assez étrangère à l’esprit Procol Harum. Elle démontre surtout la volonté de Robin Trower de partir vers de nouveaux horizons. Après cet album, il quitte à son tour le navire.

Procol ne comporte alors plus que deux membres ayant participés au premier album : Gary Brooker et Barrie Wilson. Tout le monde imagine le groupe lessivé. Une fois de plus il va surprendre tout le monde avec son plus grand chef d’œuvre : « Grand Hotel ».