Ne cherchez pas à la lettre « C ». Les disques d’Alice Cooper sont classés à la lettre « A ».

« A » comme « Alice » (sauf, bizarrement, dans le dictionnaire du rock de Michka Assayas, qui l’a classé à Cooper). En effet, Alice Cooper était le nom du groupe, pas celui de son chanteur et leader, qui se nommait Vincent Furnier.

J’emploie l’imparfait car avec le temps, une sorte de transfert s’est opéré entre Vincent Furnier et Alice Cooper. Un peu comme la créature du Docteur Frankenstein a fini par s’emparer du nom de son créateur, Furnier a fini par s’identifier complètement à Alice. Surtout à partir du moment où il a viré les quatre autres membres du groupe, en 1975, pour s’entourer de requins de studio. A partir de là, le groupe Alice Cooper n’existait plus. Il n’y avait plus qu’Alice Cooper – le chanteur – et ses musiciens. Il a même officialisé son changement de nom à l’Etat Civil. A croire que la sorcière anglaise du 17ème siècle dont le groupe avait emprunté le nom en 1969 a fini par prendre possession du chanteur. N’a-t-il pas lui même affirmé un jour que c’était au cours d’une séance de spiritisme qu’il avait eu la révélation d’être la réincarnation de cette fameuse Alice?

En matière d’ancêtres, en tout cas, Vincent Furnier s’est toujours targué d’un sacré arbre généalogique. Il a notamment prétendu que son patronyme à consonance française viendrait du fait qu’il était un descendant de Lafayette. Vrai ou faux, le protagoniste de la Révolution française n’a pas vraiment inspiré Alice Cooper (le groupe) qui a choisi de faire dans le morbide et le scabreux plutôt que dans la dentelle et l’aristocratisme. Tout au plus n’a-t-il retenu de cette période que le teint blafard et les guillotines.

Malgré ses prétendues origines nobles, Vincent Furnier n’a pas eu une enfance dorée et le début de sa carrière musicale n’a pas été bordé de roses. Le groupe s’est formé autour d’une bande de copains dont plusieurs étaient originaires de la région des grands lacs (mais qui, curieusement, se sont rencontrés à Phoenix (Arizona)). Cette origine géographique est assez notable car comme deux autres formations issues de cette région des grands lacs, le MC5 de Detroit (Michigan) et les Stooges d’Ann Arbor (Michigan aussi), le groupe Alice Cooper s’est fait connaître par un rock violent et une attitude précurseur du mouvement punk.

Avant d’opter pour leur nom définitif, ils ont d’abord pris le nom de Earwigs, puis de Spiders et de The Nazz, avant d’opter pour le fameux Alice Cooper lorsqu’ils découvrirent que Nazz était déjà pris (par le groupe de Todd Rundgren).

A cette époque, les musiciens cultivent volontairement une apparence repoussante : ils se présentent sur scène sales, hirsutes, débrayés, manière selon eux de dénoncer les tares de l’Amérique en endossant le rôle des déchets humains que produit cette société. « C’est toute la réalité de la classe moyenne que nous voulons refléter, déclare Vincent Furnier, mais de façon monstrueuse. Nous les faisons jouir. Et si leur plaisir vient de ce que nous leur pissons dessus, tant mieux… »

Cette attitude proto-punk ne se limite pas à l’apparence vestimentaire. Elle se manifeste également dans un comportement agressif à l’égard du public (qui déserte généralement les lieux après une deux chansons, ce qui n’incite pas les propriétaires des salles à les reprogrammer) et dans des prestations musicales très approximatives.

Toutefois, leur musique n’est pas encore du hard rock. Elle ressemble plutôt à une sorte de rock progressif teinté de psychédélisme et agrémenté de reprises des Rolling Stones. Malheureusement, le niveau des musiciens est très insuffisant pour donner la moindre crédibilité à leur production. Le groupe se retrouve vite sur la paille, vivant à cinq dans une seule pièce, criblé de dettes et ayant même du mal à trouver de quoi manger.

Dans ces conditions, on a du mal à comprendre ce qui à pu pousser Frank Zappa à les signer sur son label « Straight ». A l’en croire, il aurait été séduit par leur côté extrémiste, mais les deux albums qu’ils produisent sur ce label (« Pretties for you » en 1969 et « Easy Action » en 1970) n’ont pas grand-chose d’extrémiste à part, pour le premier des deux, sa grande médiocrité, qui permet de se faire une idée du genre de musique que le groupe jouait alors et de ses importantes lacunes techniques. On sent un groupe qui se cherche et, plus grave, qui n’a pas encore les moyens de ses ambitions. La musique lorgne sur le rock progressif psychédélique, mais les morceaux sont inachevés, bancals et l’ensemble sonne plus comme une répétition de garage band que comme un vrai album.

D’ailleurs, à la sortie de cet album, comme le relève Emmanuel Potts dans le Dictionnaire du rock de Michka Assayas, « le groupe se proclame le plus nul de Los Angeles, se ventant d’avoir réduit à néant à lui tout seul le mouvement hippie. » C’est à mon avis très prétentieux au regard du très faible impact commercial que connaît ce premier disque. Le second album est bien meilleur. Les chansons commencent à tenir debout, le niveau musical n’est toujours pas transcendant mais désormais suffisant pour des compositions qui ont sagement réduit leurs ambitions. Le côté psychédélique demeure mais les velléités de rock progressif commencent à laisser la place à un rock plus basique et plus violent.

C’est à partir du troisième album, et grâce au producteur canadien Bob Ezrin (le même qui produira plus tard le célèbre album Berlin de Lou Reed et, encore plus tard, The Wall de Pink Floyd) que le groupe va enfin accoucher d’un album solide (« Love it to death »,1971) et d’un single qui va percer dans les charts (« I’m eighteen »). Leur musique est décrite ainsi par Emmanuel Potts : « Derrière un hard rock assez primaire, le chanteur impose une voix bien placée et narquoise. Ses textes parlent des troubles et frustrations de l’adolescence. » Ce n’est pas complètement faux même si c’est faire peu de cas de la longue suite « Second Coming / The Ballad of Dwight Fry », qui constitue un véritable morceau de bravoure et annonce les fresques dont seront parsemés les albums suivants.

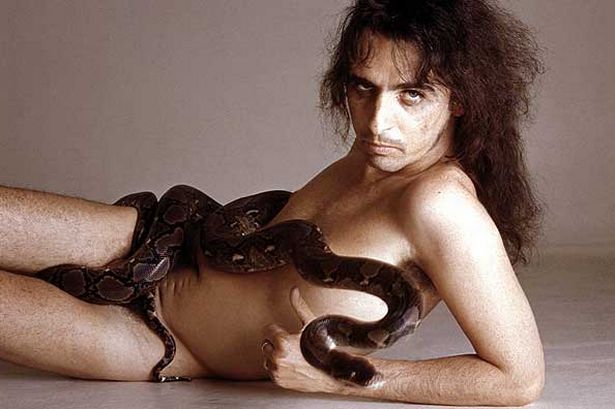

Sur scène aussi, l’attitude a changé. Le groupe est toujours provocateur, mais d’une manière plus calculée. Il s’agit moins d’inspirer le dégout que de susciter une sorte de malaise en explorant les faces noires de l’humanité dans un habile cocktail mêlant la sauvagerie, le sexe et la mort. Les membres du groupes portent un maquillage inquiétant (probable inspiration pour le groupe Kiss, qui émergera en 1973), le chanteur est parfois vêtu de robes et il simule des caresses lascives avec son boa Kachina (le serpent appartient à Neal Smith, le batteur).

Le côté grand guignol du show est également en train de s’affirmer (et il ne fera que s’accroître) : le chanteur décapite à coup d’épée des poupées remplies de sang et il en éclabousse les spectateurs. Plus tard, de nombreux groupes de hard rock reprendront cette recette (comme par exemple Ozzy Osbourne) et la provocation androgyne de Vincent Furnier sera une influence majeure de Marilyn Manson.

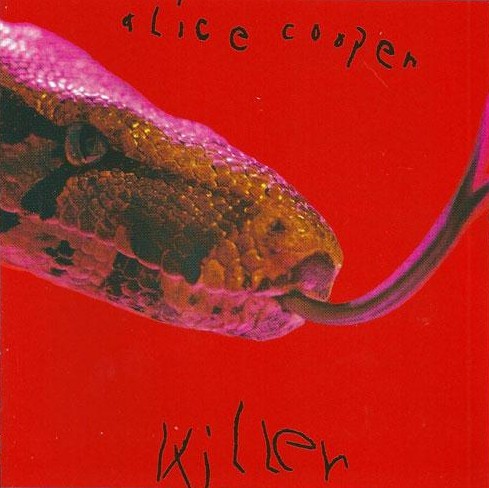

C’est donc un groupe désormais en pleine possession de ses moyens qui enregistre à la fin de l’année 1971 ce qui sera son quatrième album : Killer.

Killer est un album très rock, mais également encore très marqué par le psychédélisme – ce sera moins vrai des albums suivants.

Il démarre par un morceau au riff sauvage qui aurait même fait pogoter la mère Teresa: « Under my wheels ». C’est en fait un pur morceau de rock’n’roll (comme l’étaient déjà, dans l’album précédent les tubes « I’m eighteen » et « Is it my body ») mais passé à l’écorcheuse: mur de guitars et de basse + voix rocailleuse du chanteur.

Le disque s’achève par une longue suite de deux morceaux quasi enchaînés: « Dead Babies » et « Killer ». Le premier, fausse ballade aux chœurs éthérés parle d’une petite fille – délaissée par sa mère qui se saoule au bistrot – qui ingurgite des médicaments trouvés sur une étagère et finit par en mourir. Le second évoque les dernier moment d’un tueur en série et s’achève par une inoubliable coda hypnotique et le hurlement d’une chaise électrique mise sous tension. Ecouté sous l’influence de substance illicite, ce disque provoque un décollage immédiat – écouté dans un état normal, il dispense l’auditeur de tout palliatif médicamenteux pour parvenir à planer.

Entre ces chefs d’œuvres qui ponctuent le disque, il y a 5 autres morceaux et parmi eux rien à jeter. C’est aussi cela qui rend ce disque exceptionnel. On peut l’écouter (et le réécouter) sans avoir envie de sauter la moindre plage. A la limite, « Yeah Yeah Yeah » est le morceau le plus faible, mais il reste tout à fait écoutable. Par contre, « Be my lover », « Desperado » ou « You drive me nervous » sont tous des tubes potentiels. Le dernier des trois, notamment, est à la fois d’une sauvagerie inouïe tout en étant incroyablement entrainant. Quand à « Desperado », il existe deux explications différentes quant à son origine. Vincent Furnier a affirmé que c’était un hommage à Jim Morrison (mort au moment ou le groupe enregistrait le disque), mais les autres membres du groupes ont dit qu’il s’agissait en fait d’une allusion au personnage interprété par Robert Vaughn dans le film « Les sept mercenaires ».

Enfin, il y a sur cet album l’exceptionnel « Halo of flies » (rien que le titre donne envie d’écouter). Effectivement, la musique attaque par vague, comme des insectes bourdonnants qui étourdissent et emportent l’auditeur. Une grand partie du morceau est instrumentale et atteint un niveau de complexité jouissif sans être démonstratif ni pompeux. Selon le groupe, il s’agissait de prouver qu’ils étaient capable de jouer des morceaux aussi alambiqués que ceux du groupe de rock progressif King Crimson. Ce qui est sûr, c’est que leur niveau n’a plus rien à voir avec celui de leur premier album.

Killer est à mon sens le meilleur album d’Alice Cooper. Il l’emporte même sur « Billion Dollar Babies » (1973) ou « Welcome to my nightmares » (1975) par sa spontanéité et sa fraîcheur.

Dès l’album suivant, « School’s Out » (1972), se fera jour un certain sentiment de redite et d’exploitation répétitives des recettes concoctées sur « Love it to death » et « Killer ».

Pourtant, on lit souvent que l’album « School’s out », qui a succédé à « Killer » un an plus tard, serait le chef d’oeuvre d’Alice Cooper. Le descriptif d’Amazon parle même de paroxysme de la carrière d’Alice Cooper.

Je ne suis pas tout à fait d’accord avec cette opinion pour les raisons suivantes:

– l’album précédent (« Killer ») est plus ambitieux, plus original, plus dense et plus spontané

– School’s out est un peu un pot-pourri de styles différents sans ligne directrice claire, ce qu’on peut apprécier, je l’admet, mais qui distingue à mon sens les plus grandes réussites du groupe (« Killer », « Billion dollar » ou « Welcome to my nightmare » des albums mineurs comme « Muscle of love ».

– « School’s out » commence aussi à exploiter des recettes musicales qui vont finir par devenir envahissantes dans les disques suivants, comme le gimmick consistant à incorporer une reprise d’un air classique dans une chanson (en l’occurence un extrait « West side story » dans le chorus de Cutter Cat Vs. The Jets). Le procédé est amusant à la première écoute, mais on s’en lasse.

– L’album exploite aussi des recettes commerciales qui pouvaient justifier l’achat de l’objet à l’époque du vinyle, mais dont l’intérêt a disparu aujourd’hui: en effet, dans sa première édition, le 33 tour était vendu glissé dans une culotte et la pochette s’ouvrait comme un pupitre d’écolier. Le procédé fut repris pour l’album « Muscle of love » (enveloppé dans du papier kraft comme un colis avec les mentions « fragile » et « ne pas plier ».)

– School’s out comporte enfin deux ou trois morceaux un peu faiblards ou faciles notamment « public animal #9 » ou « alma mater ».

Bon, toutes ces réserves étant faites, le reste du disque est très bien. Il y a beaucoup moins de psychédélisme que dans « Killer », mais le titre « My stars » rappelle un peu cette veine. La chanson titre est excellente, bien dans la lignée de la chanson qui ouvrait l’album précédent: violente, sauvage, entrainante. Le jazzy « Blue Turk » est musicalement exceptionnel. Alice Cooper casera d’ailleurs un morceau jazzy dans presque chacun de ses albums suivants, avec plus ou moins de réussite.

Disons que de « Love it to death » à « Billion dollar babies », Alice Cooper a sorti quatre grands albums dont « Killer » est le plus original, le plus homogène, le plus réussi et le dernier dans lequel la spontanéité l’emporte encore largement sur le calcul commercial. A partir de « Scool’s out », la machine Alice Cooper devient peu à peu un spectacle grand guignolesque qui reste efficace mais perd en crédibilité.

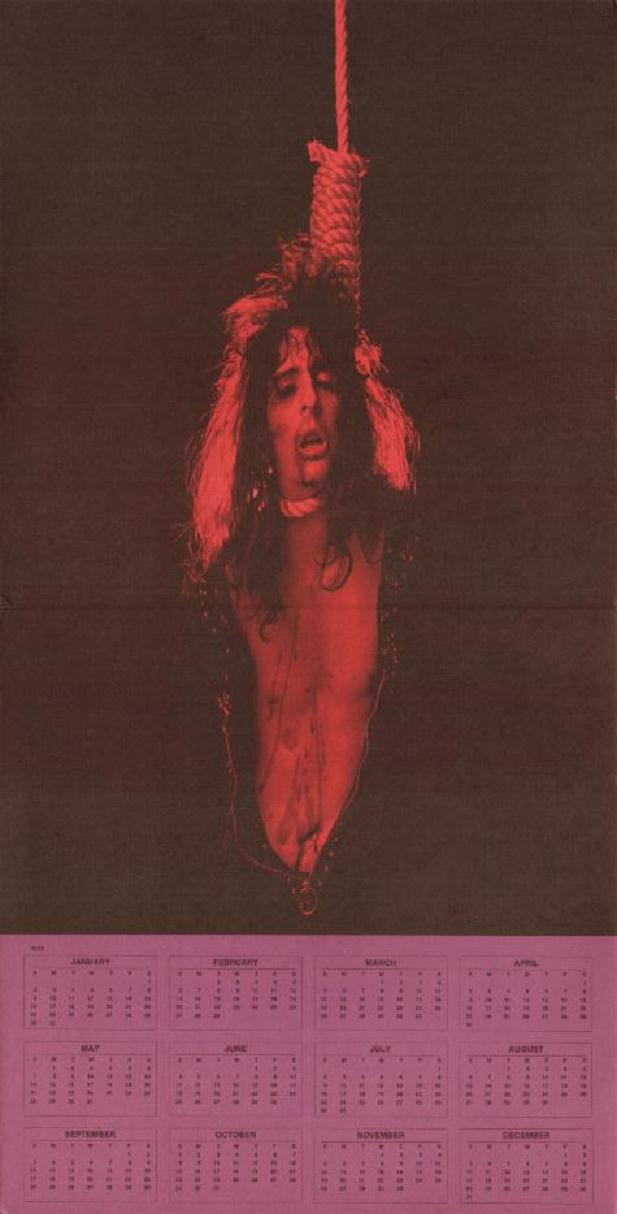

Ci-dessus, le poster-calendrier qui était inséré dans la pochette de l’album Killer

Ci-dessus, le poster-calendrier qui était inséré dans la pochette de l’album Killer

Pour Jean-Marie Leduc et Jean-Noël Ogouz, dans le rock de A à Z, Alice Cooper développe, avec ses albums du début des années 70, une « mythologie désespérée et obsessionnelle » qui, au moyen d’une « voix dure et équivoque » et « sur fond de hard-rock simple, brocarde ce que l’Amérique a institué en tabou. » Les prestations scéniques du groupe, « exhibitions parfaitement réglées avec boas, potence, chaise électrique, guillotine et camisole de force, lui assurent jusqu’en 1973 une place unique dans le rock business mondial. »

Inspirateur du mouvement punk comme du glam rock, modèle pour de nombreux artistes, le Alice Cooper Band, s’il n’a pas vraiment apporté d’innovation en terme purement musical, a néanmoins joué un rôle fondateur et produit une série d’albums qui restent encore aujourd’hui d’une étonnante fraîcheur.