L’origine

Le terme bootleg est dérivé du monde des trafiquants d’alcool.

Bootleg désigne en anglais la tige d’une botte. Par métonymie, le terme est passé aux gourdes ou bouteilles plates que les cow-boys pouvait glisser dans leur botte. Puis, pendant la prohibition, le terme a commencé à désigner l’alcool de contrebande (ceux qui en faisaient le trafic étaient appelés les bootleggers).

Enfin, par un ultime glissement, le terme s’est appliqué, à partir du début des années 1970, aux disques de contrebande ou « disques pirates ».

La distinction entre « bootlegs » et « pirates » n’a pas toujours existé, surtout en France, où les deux termes sont encore confondus, mais la législation conduit à distinguer les deux domaines.

Le disque ou l’enregistrement pirates sont des objets produits sans l’accord des ayants droits. Il peut s’agir d’une contrefaçon, par exemple lorsqu’un disque officiel est copié et vendu au marché noir, pratique courante en Afrique, en Asie et en Europe orientale ou bien sur les trottoirs du Boulevard Barbès, vendues dans des simples pochettes plastiques avec des jaquettes réalisées à la photocopieuse couleur.

Destruction de disques contrefaits en Thaïlande

Il peut s’agir également d’un enregistrement réalisé par un spectateur durant un concert alors que la pratique est interdite. Cependant, depuis la généralisation des smartphones, une tolérance s’est instaurée. Tant que l’enregistrement est à usage privé, il n’est plus sanctionné. Il faut dire qu’il devenait impossible de confisquer tous les smartphones à l’entrée des concerts.

Par contre, il continue à y avoir du piratage de films dans les salles de cinéma. Les films copiés illégalement à l’aide d’un caméscope et diffusés ensuite sur Internet sont appelés « screener« . Leur qualité est généralement assez mauvaise, mais ils permettent d’avoir accès à une copie du film dès sa sortie en salle.

Qu’est ce qui distingue le bootleg du pirate ?

Le bootleg désigne un enregistrement qui ne fait pas l’objet d’une commercialisation officielle. Si Madonna donne un concert qui n’est pas exploité en disque ou en vidéo par sa maison de disque et que vous avez pu en faire un enregistrement à l’aide de votre smartphone, si ensuite vous diffusez cet enregistrement, vous faite un bootleg. D’autres préfèrent utiliser l’appellation R.O.I.O., soit « Recording Of Indeterminated Origin », ce qui à mon avis est de la pure hypocrisie. La plupart du temps, l’origine de l’enregistrement est connue. C’est juste une manière de dire, pour les sites Internet qui utilisent cet acronyme, qu’ils ne sont pas les auteurs de l’enregistrement initial et qu’au cas où celui-ci serait d’origine frauduleuse, ils en déclinent toute responsabilité.

Dans de nombreux pays, la loi prohibe la production et la diffusion de bootlegs. Les fabricants sont souvent poursuivis, ce qui les amène soit à s’installer dans des pays où la législation est plus coulante, soit à agir dans la clandestinité.

Parmi les adeptes de la première méthode, on peut citer les bootleggers italiens, qui profitent d’une particularité législative : la loi italienne autorise la libre diffusion d’enregistrements concerts vingt années après leur date de création. Ainsi, tous les concerts ayant eu lieu avant le 13 octobre 1997 (j’écris ces lignes le 13/10/2017), peuvent légalement être exploités en Italie. Une condition toutefois : rémunérer les ayant-droits. C’est pour cela que sur les bootlegs officiels qu’on peut se procurer en Italie, il est souvent écrit qu’une somme d’argent a été provisionnée sur un compte en banque au cas où les artistes réclameraient des droits d’auteurs en vertu de l’article de loi 80ff. L. 22/4/1941 nr. 633 (voir image ci-dessous). Mais je n’ai jamais su si c’était juste une clause de style ou bien si ces petites compagnies le faisaient vraiment.

La pochette intérieure du « Live at Pompeii », par le label italien Seagull Records

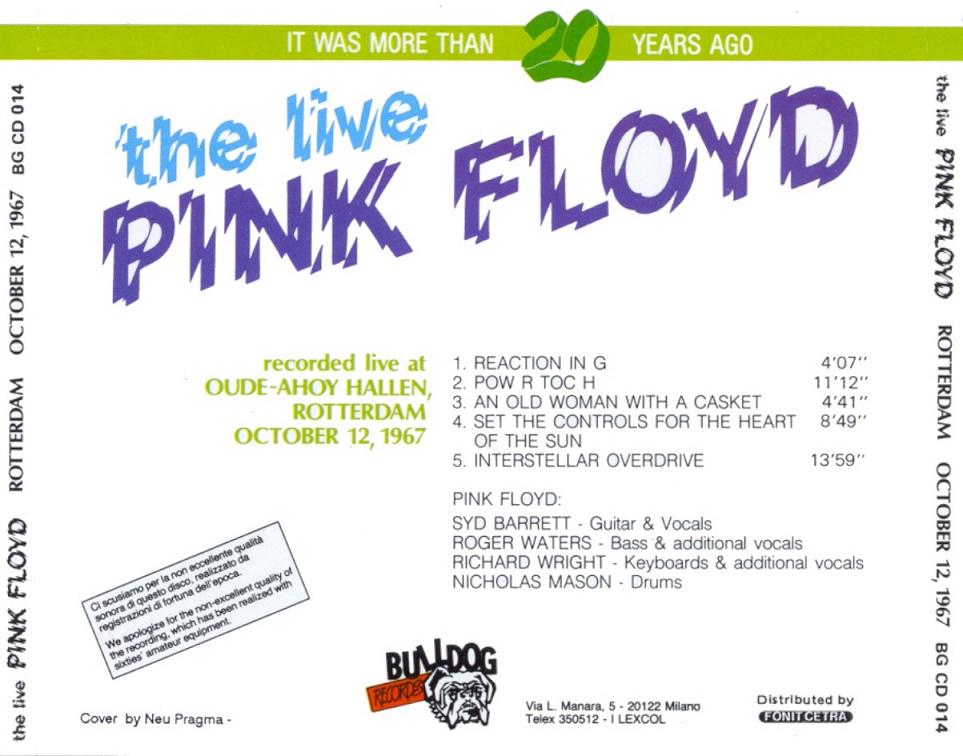

De plus, il est souvent précisé sur les pochettes, que la date du concert remonte à plus de 20 ans. Il existe même une collection de bootlegs publiés par la compagnie « Bulldog Records » qui s’intitule : « It was more than 20 years ago« . Cette compagnie indique même une adresse postale sur ses pochettes : « Via L. Manara, 20122 Milano », ainsi qu’un numéro de fax. Je ne suis jamais allé vérifier si c’était une vraie adresse et je ne possède pas de fax.

Parmi les compagnies de bootlegs qui ont choisi de rester dans la clandestinité (soit la plupart d’entre elles), quelques unes ont parfois indiqué des adresses fantaisistes sur leurs pochettes, comme la compagnie « The Swingin’ Pig », qui écrivait « Made Over the Rainbow ». En réalité « The Swingin’ Pig » est une compagnie luxembourgeoise et, à ma connaissance, le Luxembourg ne se situe pas de l’autre côté de l’arc-en-ciel, bien au contraire.

Trademark of quality

On raconte que le premier bootleg a été une compilation d’inédits et de maquettes de Bob Dylan publiées sous le tire de « Great White Wonder » en juillet 1969. En réalité, il semble qu’il y ait eu des enregistrements illicites commercialisés bien avant celui-ci, probablement dès le début de la commercialisation des disques. Mais à partir de la fin des années 60, avec l’envol du rock business, l’élévation du niveau de vie de la jeunesse et la multiplication des usines de pressage de disques, le bootlegging est entré dans une nouvelle ère.

« Great White Wonder » a été le premier bootleg à atteindre la célébrité parce qu’il a été immédiatement diffusé par des radios locales de Los Angeles et parce qu’il contenait quelques morceaux très rares de Dylan (notamment sept titres provenant d’une bande enregistrée lors de répétition avec The Band à West Saugerties, État de New York, durant l’été 1967, bandes qui ne paraîtraient officiellement que six ans plus tard sur l’album « The Basement Tapes »).

Ken et Dub, les deux jeunes auteurs du double album pirate « Great White Wonder » ont affirmé plus tard qu’au début ils n’avaient pas l’intention de mettre en place une industrie parallèle du disque de rock mais le succès de leur première production a été tel qu’ils ont décidé de poursuivre l’expérience. Le label qu’ils avaient fondé « Trademark of Quality » est devenu le plus célèbre de tous les labels de bootlegs qui allaient bientôt pulluler un peu partout dans le monde.

Quelques mois après « Great White Wonder », Trademark of Quality réalisa coup sur coup deux nouveaux bootlegs qui connurent un succès considérables. En septembre 1969 ils publièrent Kum Back, qui contenait les bandes de mixages réalisées par Glyn Johns du futur album des Beatles « Let it Be » (l’album officiel ne sortit qu’en mai 1970 avec un mixage différent réalisé par Phil Spector). Là encore, des diffusions radio conférèrent au disque une popularité immédiate.

En décembre 1969, Trademark of Quality publia ce qui reste probablement comme son disque le plus connu, « Live’r Than You’ll Ever Be« , qui proposait un concert des Rolling Stones donné le 9 novembre précédent à Oakland. L’impact du disque fut tel (en dépit de sa qualité sonore moyenne) qu’il poussa Decca à sortir précipitamment un live officiel du groupe : « Get Yer Ya-Ya’s Out! The Rolling Stones in Concert » (septembre 1970). La popularité du bootleg avait été aidée par deux facteurs: c’était le seul témoignage sonore de la tournée américaine du groupe, considérée alors comme la meilleure tournée de sa carrière et le disque bénéficia d’une recension dans le magazine Rolling Stone le 7 février 1970.

Après Dylan, les Beatles et les Stones, Trademark of quality s’attaqua à tous les groupes et artistes majeurs de l’époque : Pink Floyd, Led Zeppelin, Jefferson Airplane, Frank Zappa, The Who… La liste de toutes leur production figure ici (et elle est très impressionnante): https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_Mark_of_Quality_discography

La rumeur prétend qu’il se vendit assez d’exemplaire de « Live’r Than You’ll Ever Be » pour qu’il puisse remporter un disque d’or (s’il avait pu concourir officiellement). On estime qu’il s’en vendit plus de 250.000 exemplaires. Mais sur ce nombre, au moins 150.000 n’étaient que des copies de l’original, réalisées par des escrocs qui voulaient tirer parti du succès du disque et profiter du fait que celui-ci n’était pas protégé par les lois du copyright. Cela montre que, dès l’origine, le bootlegging fut une activité dont la rentabilité était très limitée dans le temps.

Cela explique aussi pourquoi on peut trouver des différences importantes de qualité sonore entre deux bootlegs du même concert. En effet, les copieurs de bootleg devaient, surtout à l’époque du vinyle, copier le disque sur une bande, recréer un master et presser de nouveaux disques. Mais il s’agissait alors d’une copie de seconde génération, ce qu’on appelle « 2nd gen copy » en anglais.

La pochette de la version CD du célèbre « Live’r Than You’ll Ever Be », publié en 1990 par le label « The Swingin’ Pig »

Lorsque le format CD a commencé à se répandre, d’autres petits malins ont eu l’idée de transférer les bootlegs vinyle sur des compact discs. Généralement, leur seul apport a consisté à créer des pochettes un peu plus attrayantes que les cartons blancs des anciens bootlegs (tels que ceux figurant un peu plus haut sur cette page). Mais bien souvent les vinyles qu’ils ont utilisé n’étaient pas des bootlegs de première génération. C’est pourquoi il n’est pas rare aujourd’hui de voir surgir de « nouveaux » bootlegs dont la pochette vante le fait qu’ils sont issus d’une copie d’un vinyle de première génération. Et parfois c’est vrai ! Parfois ces vinyles possèdent une qualité sonore bien supérieure à celle des nombreux CD qui circulaient jusque là. C’est par exemple le cas du concert de Pink Floyd à Böblingen du 15/11/1972, dont la version « remaster » propose effectivement une qualité sonore excellente.

Les aventuriers du « master » perdu

Mais mieux que de repiquer un vinyle de première génération, le graal du bootlegger consiste à retrouver la bande d’origine (ou « Master Tape »), celle sur laquelle le concert a été enregistré.

Ci-dessus la pochette du bootleg « Düsseldorf Master Tape », qui affiche une photo d’une bande magnétique d’époque présentée comme la bande master de ce concert.

La cassette audio a été commercialisée (par Philips) dès 1963 mais ne s’est vraiment répandue qu’à la toute fin des années 1960. De plus, les magnétophones à cassette étaient assez volumineux (à peu près de la taille d’un dictionnaire) et la qualité de l’enregistrement très médiocre (le plus souvent en mono). Pour obtenir une bonne qualité sonore, il fallait disposer d’appareils beaucoup plus coûteux (et sensiblement plus gros, donc plus difficiles à dissimuler).

Mike Millard avait un handicap qui s’est révélé un atout maître : il était en fauteuil roulant. Du coup, non seulement il pouvait cacher son magnétophone sous son fauteuil, mais il bénéficiait de places au premier rang des spectateurs. Ses nombreux enregistrements sont unanimement considérés comme des must. Il a notamment pu enregistrer plusieurs concerts des Stones et de Led Zeppelin.

Le bootleg ci-dessus regroupe les enregistrements de trois concerts successifs par Mike Millard au Great Western Forum d’Inglewood, près de Los Angeles, les 11, 12 et 13 juillet 1975.

Un autre « taper » célèbre est Dan Lampinski. Lui n’était pas handicapé (du moins à ma connaissance) mais il a réussi à enregistrer plus de cent concerts entre 1974 et 1978 sur du matériel professionnel : magnétophone à bande Nakamichi 550 et micros Nakamichi C-100 ou C-300. Il a sévi essentiellement dans la région de Providence et Boston où il a enregistré à peu près tous les grands groupes de ce milieu des années 70, de Pink Floyd à Santana en passant par Blue öyster Cult, Electric Light Orchestra, Supertramp, Zappa, Jethro Tull, les Moody Blues ou Alice Cooper. Il est probable qu’il a bénéficié de complicité parmi les équipes de surveillance des salles de concert ou parmi les techniciens de ces salles car tous ces enregistrements on été faits dans trois ou quatre salles de cette région, toujours les mêmes. Comme il gardait ses bandes pour lui (ce qui accrédite la thèse des complicités), il a fallu attendre les années 2000 pour, tout à coup, voir surgir tous ces trésors. Il a en effet fini par se décider à les rendre publics. La plupart (en tout cas à partir de 1976) sont excellents.

Enregistrements soundboard

Grâce à des complicités, il pouvait exister une manière de se procurer des enregistrement d’une qualité encore supérieure. Il fallait pour cela avoir accès à la table de mixage. Toute table de mixage dispose d’un magnétophone permettant de capter le son des micros. Lorsqu’un bootleg provient d’une de ces bandes, on parle alors d’un enregistrement « soundboard » (soundboard désignant en anglais la table de mixage).

Le plus souvent, les enregistrements « soundboard » permettent d’entendre tous les instruments clairement, sans les déformations habituelles des enregistrements réalisés par des spectateurs, qui sont dues à la réverbération de la salle ou à la position du « taper » (celui qui a effectué la prise de son) par rapport à la scène.

Par contre, l’origine soundboard ne garantit en rien une qualité sonore parfaite. Primo, l’enregistrement n’est pas mixé : cela signifie que certains instruments peuvent être trop fort par rapport à d’autre. Secondo, il est rare que l’ambiance (applaudissement, cris des spectateurs) soit bien audible sur les enregistrements soundboard car les bruits d’ambiance ne sont captés qu’indirectement à travers les micros des musiciens et des instruments. Cela donne donc l’impression d’un concert désincarné, avec des applaudissements très lointains. Un défaut particulièrement patent, par exemple, sur le Live à Largo de Blue Öyster Cult en 1976.

Heureusement, il existe des parades diverses pour corriger ces défauts. L’une d’elles consiste à mixer un enregistrement soundboard avec un enregistrement audience réalisé par un spectateur. On récupère donc les bruits d’ambiance qu’on ajoute à la bande soundboard.

Les amateurs les plus doués techniquement peuvent aussi retravailler le mixage grâce à des logiciels comme Soundforge.

Mais l’idéal est de récupérer une bande soundboard dont le mixage initial était bien équilibré (cela existe) et qui incorporait un micro d’ambiance. Il est fréquent que les artistes enregistrent leurs concerts de manière très soignée. Frank Zappa enregistrait tous les siens et utilisait très souvent ces enregistrements pour compléter ses albums studio. Sur l’album Sheik Yerbouti, par exemple, la moitié du contenu environ provient de passages de concert. Cela nécessite de disposer d’enregistrement de très bonne qualité. Le bootlegger qui, grâce à des complicités, réussira à dégoter une telle bande disposera donc d’un enregistrement presque parfait.

On raconte qu’au début des années 1970 Carlos Santana s’est fait voler dans sa chambre d’hôtel toute une série de bandes de ses concerts, ce qui a permis la publication d’une poignée d’excellents bootlegs.

Enregistrements FM et pre-FM

Les enregistrements FM sont ceux qui sont réalisés par des radios en vue d’une diffusion du concert sur les ondes. Certains artistes ont souvent eu les honneurs d’une diffusion radiophonique de leurs concerts : Genesis, les Rolling Stones, Led Zeppelin, Santana, Bruce Springsteen, U2, The Police, etc. C’est pourquoi on trouve sur le marché du bootleg de nombreux enregistrements de ces artistes disposant d’une qualité sonore identique à celle d’un disque professionnel.

Pour que la diffusion radiophonique se transforme en bootleg, il suffit qu’un auditeur enregistre le concert au moment de sa diffusion. Pour que la qualité sonore soit vraiment bonne, il faut qu’il dispose d’une très bonne réception (pas de parasites), d’un très bon poste de radio (si possible en stéréo) et d’un très bon matériel d’enregistrement. Les trois conditions ne sont pas toujours réunies ce qui limite le nombre des très bons enregistrement FM en circulation.

Autres défauts fréquents des enregistrements FM :

Premièrement, ils sont souvent de courte durée. Les émissions radio se limitent souvent à une durée d’une heure. C’est le cas, par exemple, de la célèbre émission « King Biscuit Flower Hour » qui a diffusé un extrait de concert chaque dimanche soir aux États-Unis du 18 février 1973 au 25 décembre 2005. L’émission durait 55 minutes. La diffusion laissait donc de côté entre 30 et 60% du concert. Par chance, le concert était en général intégralement enregistré par la radio, qui sélectionnait ensuite les morceaux qui seraient diffusé. Certaines personnes travaillant pour ces radios pouvaient avoir accès aux bandes pre-FM, c’est-à-dire aux bandes brutes avant diffusion, et il arrivait qu’ils en fassent fuiter une copie. L’enregistrement pre-FM est donc assez rare mais c’est un peu la Rolls du bootleg.

Deuxièmement, les radios ajoutent aussi très souvent des commentaires ou des publicités entre les morceaux de musique. Parfois, ces commentaires se superposent momentanément à la musique (en début ou en fin de morceau). C’est particulièrement le cas des concerts diffusés sur les radios italiennes : pour éviter le piratage, les radios italiennes ont l’obligation d’ajouter des commentaires au début et/ou à la fin de chaque titre du concert. Généralement, le speaker présente la chanson, la replace dans son contexte (de quel album elle provient ou de quelle période de la carrière de l’artiste), traduit le titre ou explique de quoi parle la chanson, etc. Il peut avoir une minute de paroles qui couvre le début de la chanson. C’est insupportable et impossible à supprimer, sauf à amputer chaque chanson de son introduction. Là encore, la seule parade consiste à se procurer la version pre-FM.

Mais quand on arrive à se procurer un enregistrement FM intégral du concert, dénué de publicité ou de commentaires, on touche au nirvana. On peut en trouver un exemple sur le concert de Genesis à Francfort en 1981.

(à suivre…)