Le malentendu Beach Boys

Prenez une personne au hasard, enfin disons un Français entre 20 et 60 ans. Demandez lui s’il connaît les Beach Boys. Dans 90 cas sur 100, ceux qui répondront positivement dirons quelque chose du genre : Ah oui, « I get around ». Ou bien : Ah oui, « Good Vibrations ». Si vous n’avez pas trop de chance, ça donnera peut-être : Ah oui, « Kokomo ». Ou encore : La surf music, non ? (réponse de celui qui fait genre il s’y connaît). D’autres, qui ont quelques notions sur le sujet pourront suggérer : Les Beach Boys, c’est surtout un génie : Brian Wilson.

Ce sera un malentendu de plus.

Un malentendu parmi toute une série qui entoure ce groupe mythique. Dressons-en une première liste :

– Les Beach Boys ne sont pas le groupe de deux ou trois hits. Ils en ont pondu des dizaines, dont beaucoup sont aussi bons (sinon meilleurs) que les deux mentionnés ci-dessus.

– Les Beach Boys ne sont pas réellement un groupe de surf music, même s’ils en ont joué un peu à leur début.

– Brian Wilson a longtemps été l’âme créatrice du groupe, mais le rôle des autres membres a souvent été déterminant.

Il y a encore plein d’autres malentendus, dans la longue et triste histoire des Beach Boys, dont certains relèvent de leur rapport avec le monde extérieur (le public, les maisons de disques, les phénomènes de mode…), tandis que d’autres sont des malentendus internes au groupe : les relations complexes entre les frères Wilson; les relations entre cette fratrie et leur cousin Mike; les relations entre le groupe et Murry Wilson (le père de Brian et ses frères); les relations entre Brian Wilson et le reste du groupe; en enfin les relations entre Brian Wilson et lui-même, ce qui fut peut-être le malentendu le plus profond.

Mais prenons les choses dans l’ordre.

Les premières années

Les Beach Boys ont été fondés en 1961 par trois frères originaires de Hawthorne, une banlieue résidentielle de Los Angeles, pas très loin de la mer, Brian, Dennis et Carl Wilson (par ordre d’âge). Ils sont accompagnés de leur cousin Mike Love et d’un ami de Brian, Al Jardine.

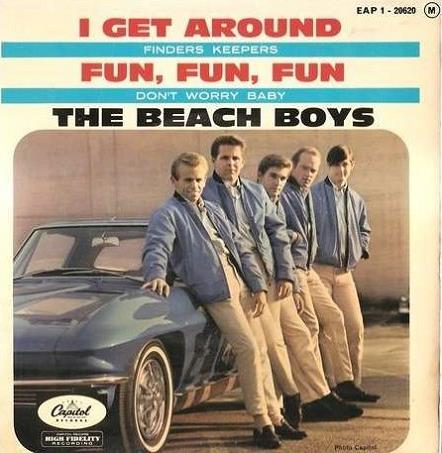

Les Beach Boys vers 1964. De gauche à droite : Carl Wilson, Dennis Wilson, Mike Love, Al Jardine et Brian Wilson.

Murry Wilson, le père, est un musiciens frustré, qui rêve de transformer ses boys en stars et joue au début le rôle de manager, impresario et même conseiller musical du groupe. C’est lui aussi qui a inculqué à coup de ceinturons les rudiments du piano et de l’harmonie à ses enfants.

On dit qu’une raclée administrée à Brian l’a rendu sourd d’une oreille. A ce satde on n’est plus dans le malentendu mais carrément dans le malentendant!

Une relation patriarcale banale aux États-Unis, qui rappelle celle des frères Jackson, ou des sœurs Williams.

Très croyante, la famille Wilson chante à l’église, et chante beaucoup aussi en famille, avec la mère et le père, ce qui est à l’origine du don des Beach Boys pour les harmonies vocales complexes.

L’apprentissage a été long et dur, mais une fois lancé, le groupe rencontre vite le succès. Surfant (c’est le cas de le dire) sur la mode de la musique surf, il sort un premier single, très originalement intitulé « Surfin' », qui rencontre suffisamment de succès pour attirer sur eux l’œil de Sauron, c’est-à-dire de la puissante firme Capitol Records, qui va les avoir sous contrat pendant dix ans et presser le citron jusqu’à la dernière goutte.

Les Beach Boys devant l’immeuble Capitol Records. Stairway to hell.

Les quatre premières années (de 1962 à 1965), les Beach Boys sortent ainsi le nombre à peine croyable de 10 albums plus un live. Pour comparer, les Beatles, pourtant très prolifiques, ne sortent au cours de la même période « que » sept albums.

Ceux des Beach boys sont tous plus ou moins sur le même modèle : une paire de hits (parfois un brelan), accompagnée d’une poignée d’excellentes chansons qui ne sortent pas en single, le tout complété de quelques bouche-trous à base d’instrumentaux faiblards ou de reprises.

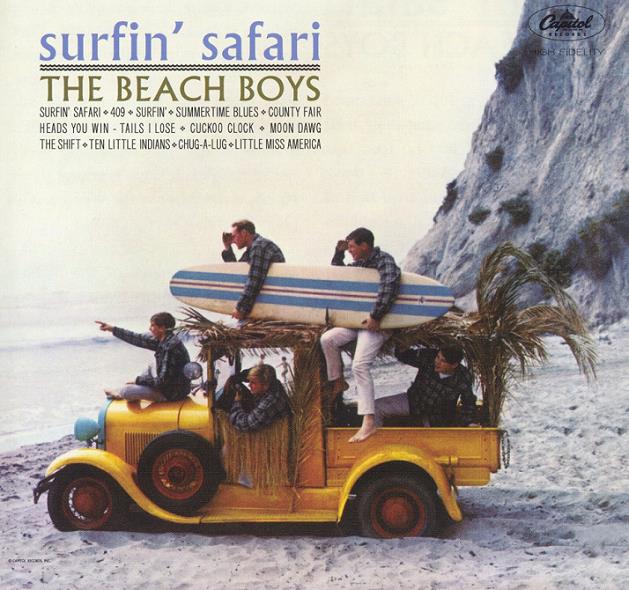

Exemple : sur le premier album, « Surfin’ Safari » (1962), trois singles dont deux qui marchent bien, l’un (la chanson titre) atteignant même la 7ème place du classement. Deux autres chansons de qualité (« 409 » et « Cuckoo Clock ») et même trois de plus si l’on inclut trois titres finalement laissés de côté mais qui ont été ajoutés aux rééditions du disque depuis 1992 : « Cindy, oh Cindy », « The Baker man » et « Land Ahoy »). Un instrumental gentillet (« Moon Dawg », reprise d’une morceau de surf music). En tout quatre reprises (moins que les Beatles sur leurs premiers albums) pour onze compositions maisons. Celles-ci sont toutes signées Brian Wilson, soit en collaboration avec son ami parolier Gary Usher, soit avec son cousin Mike Love, soit seul.

Contrairement à une légende tenace, tous les instruments sont joués par les Beach Boys, et non par des musiciens de studio (sauf la batterie sur « Surfin' » mais il faut dire que Dennis Wilson n’avait commencé à apprendre à en jouer que quelques semaines plus tôt. Ce ne sera plus le cas quelques années plus tard quand les compositions de Brian deviendront si compliquées qu’elles requerront des musiciens plus aguerris. C’est d’ailleurs Brian lui-même qui, dès le premier album, impose à l’ingénieur du son, au prix d’un bras de fer avec Capitol, ses choix d’arrangement et de production.

Le niveau général de ce premier disque reste assez moyen, tant du point de vue des compositions que de la qualité d’interprétation ou de celle de la production mais le succès est tel que l’on commence déjà à parler à propos des Beach Boys du « New California sound ».

Surf Music ?

California sound, mais pas surf music. A partir de cette année 1962 les vrais groupes de surf music pullulent, comme Dick Dale et les Del-Tones, The Lively Ones, The Tornadoes ou The Surfaris. Chez les Beach Boys, le seul surfer est Dennis (le beau gosse musclé de la fratrie). C’est lui qui a donné l’idée à son grand frère d’écrire une chanson dans ce style qui devenait à la mode.

Un intrus s’est glissé sur cette photo. Le second en partant de la gauche n’est pas Al Jardine, parti terminer ses études de dentiste, mais David Marks, voisin et camarade des frères Wilson, qui l’a remplacé de 1962 à 1963 (à l’âge de 14 ans!). Il aurait dû rester dans le groupe, qui serait devenu un sextet, mais Murry Wilson l’a foutu dehors. Plus tard (en 1997), David Marks a remplacé Carl Wilson qui était hospitalisé pour un cancer, qui allait l’emporter l’année suivante. Marks est devenu membre officiel du groupe en 2013 (groupe où seul Mike Love était encore présent parmi ceux de cette photo).

Dans les albums suivants, les Beach Boys ont largement exploité le style surfs sans s’y limiter : il y a trois morceaux de surf music sur le premier album, six sur le second (« Surfin’ USA », 1963) sur un total de 12 chansons, sept sur « Surfer girl » (1963), toujours sur un total de 12.

Dès le quatrième album, lassitude, épuisement du filon ou fin de la mode, les Beach Boys abandonnent la surf music. Aucune chanson de surf sur « Little Deuce Coupe », album de 1963 presque entièrement consacré à la voiture (une autre passion de Dennis qui laissait les autres membres du groupe plutôt indifférents).

A ce stade, une remarque s’impose : la carrière des Beatles et celle des Beach Boys démarrent au même moment (si on prend comme point de départ la sortie de leurs premiers disques) mais tandis que les quatre anglais explosent dans le monde entier et vont déclancher le phénomène de la « British invasion » aux États-Unis dès l’année suivante, les Beach Boys n’ont encore qu’une audience très locale et n’ont même pas réussi à décrocher un n°1 au Hit Parade dans leur propre pays.

Il existe pourtant des initiés qui clament que les Beach Boys, tout au long de leurs 29 albums studios (enfin contentons-nous des 24 premiers) ont offert à l’humanité une pléiades de pépites méritant de faire de ce groupe un monument absolu de la musique du 20ème siècle au côté duquel l’œuvre des Beatles fait pâle figure.

Bon, ça c’est pour les puristes. En ce qui me concerne les Beatles sont indépassables. Mais les Beach Boys ne doivent pas pour autant être pris à la légère. Si je ne vais pas jusqu’à les considérer comme les égaux des Beatles, je reconnais qu’ils ont sortis au cours de leur carrière plusieurs dizaines de joyaux qui sont largement de la trempe des chansons des Beatles ainsi que trois ou quatre albums indispensables.

Un groupe encore très populaire aux États-Unis, même si un seul de ses membres de départ est encore dedans (ici dans le Connecticut, le 25 mai 2019)

Une affaire de look ?

Une des raisons qui explique le relatif anonymat des Beach Boys par rapport au succès incroyable des Beatles ne tient probablement pas au facteur musical mais bien plus probablement à leur apparence. Comment ne pas prendre les Beach Boys à la légère quand on observe leur dégaine ou leurs pochettes de disques ?

Même leur nom prête à rire : « Les garçons de la plage ».

« Beatles », à côté, ça sonne comme du Shakespeare (même si l’origine du nom est à peine moins cul-cul).

Observons pour commencer leur dégaine :

Dès les débuts du groupe, les Beach Boys n’ont pas l’air sérieux. En tout cas pas vraiment l’air de rockers, contrairement aux Beatles :

En pleine période hippie, l’écart se creuse. Les Beach Boys restent encalminés sur leur plage. Les chevelures sont un peu moins sages, mais les shorts à fleurs ne peuvent pas rivaliser avec les chemises à fleurs :

1969. Les Beatles sont cools, défoncés et hirsutes. Dans l’air du temps, quoi. Les Beach Boys sont juste ridicules et visuellement has-been.

Que dire maintenant de leurs pochettes de disques ?

Jusqu’en 1964, ni les Beatles, ni les Beach Boys ne brillent par leur inventivité. Les uns se contentent d’afficher leur portrait ; les autres, comme on l’a vu, se montrent sur la plage avec un planche surf, ou bien ils laissent la vedette à un surfer sur une vague, ou encore à un gros moteur de dragster.

Parfois les trajectoires des deux groupes se rejoignent : en 1965, les Beach Boys sont sur un bateau, les Beatles sur un aéroport. Pour une fois les Américains sont moins ridicules que les Anglais :

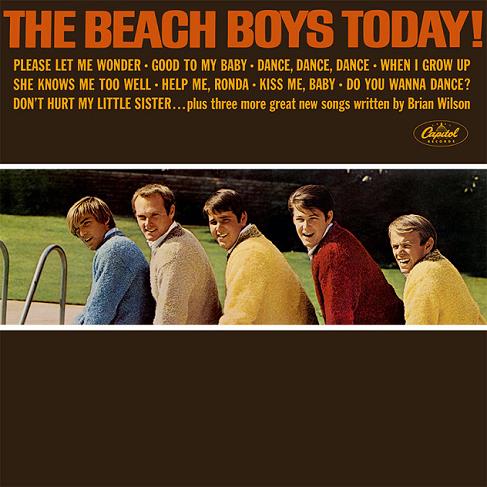

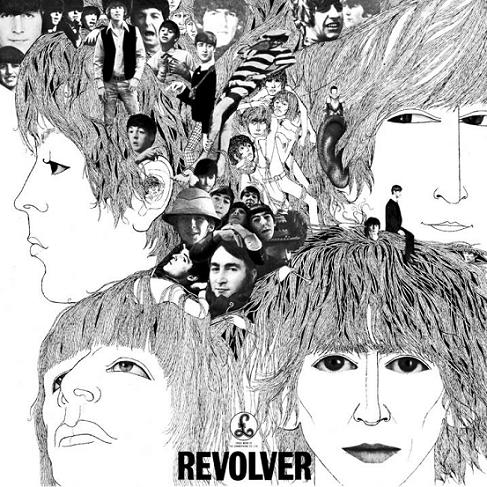

Cette année là, malheureusement, les Beach Boys ratent le virage de la modernité… contrairement aux Beatles :

A partir de là, au mieux les Beach Boys suivront les modes avec un ou deux ans de retard, au pire ils tomberont dans la ringardise la plus kitsch. Panorama :

Wild Honey (1967)

Carl and the Passions – « So Tough » (1972)

15 Big Ones (1976)

Sunflower (1970)

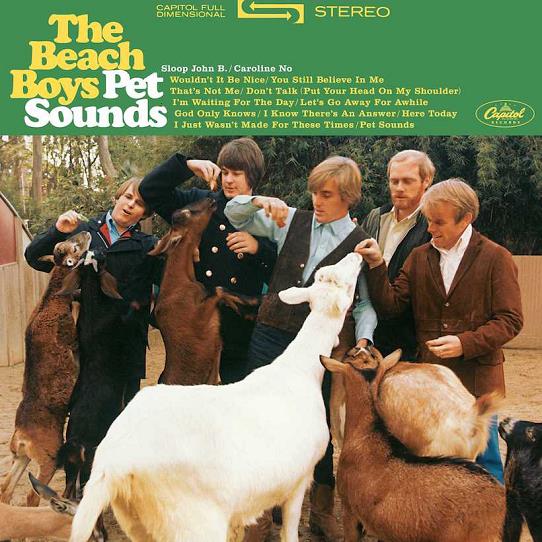

Même l’album qui est considéré comme leur plus grand chef d’œuvre, le fameux « Pet Sounds » de 1966, a été habillé d’une pochette tout bonnement ridicule :

Pet sounds (1966)

Pour bien mesurer l’ampleur de la catastrophe, il faut considérer que le « Revolver » des Beatles est presque contemporain du disque ci-dessus.

1964-1965 : la montée en puissance

Un an et demi avant Pet Sounds, les Beach Boys ont amorcé un tournant musical important dont nous allons maintenant parler :

A partir du cinquième album, « Shut down vol. 2 » (1964), les Beach Boys multiplient les chansons d’un genre qu’ils avaient exploré dès leur deuxième disque, celui des chansons d’amour évoquant l’été et/ou la plage et/ou la mer. Appelons ça les Beach songs. Un genre qui colle finalement assez bien au nom du groupe et qui intéresse davantage Brian Wilson, très tourmenté par les questions sentimentales. Quelques unes de leurs plus grandes réussites sont dans ce genre : « Lonely Sea » (sur « Sufin’ USA »), « Surfer Girl » (chanson qui ne parle pas vraiment de surf, sur l’album du même nom, 1963), « In my room » (sur le même album) et « Don’t worry baby », « The Warmth of the sun » et « Keep an eye on summer » (sur « shut down vol. 2 » – soit dit en passant ne cherchez pas le vol. 1, qui n’existe pas – il y a seulement eu une compilation multi-artistes « Shut down », avec deux chansons des Beach Boys, sortie quelques mois plus tôt).

Pour une fois une vraie pochette de disque de rock, mais qui fleure la fin des années 1950 alors que le disque sort en 1964 !

Même si on y trouve encore quelques chansons de remplissage, dont la reprise « Louie Louie » et l’habituel instrumental (« Denny’s drum ») cet album marque une vraie progression dans la qualité des compositions et les ambitions du groupe. Les harmonies vocales sur les trois titres mentionnés plus haut sont sublimes et les chansons « Fun, fun, fun » ou « In the parkin’ lot » sont d’excellents morceaux de rock. Il annonce le premier vrai chef d’oeuvre du groupe : « All summer long » (1964).

Rien que le titre annonce la couleur. Il n’y a que deux titres médiocres : une plage de deux minutes permettant d’entendre les Beach Boys en train de discuter des arrangements d’une chanson en studio ainsi que l’évitable instrumental (après le solo de batterie de Dennis qu’on pouvait entendre sur l’album précédent, c’est maintenant à Carl d’essayer de faire la démonstration de son talent de guitariste sur « Carl’s big chance » un solo de guitare de deux minutes). Le reste du disque ne comporte que des bonnes chansons, dont une poignée de bijoux : « I get around » (inutile de présenter cette mini symphonie vocale), « All summer long », « Hushabye », Wendy » ou « All dressed up for school » (incroyables harmonies vocales sur les quatre), « Little Honda » (super morceau de rock), « We’ll run away » et « Girls on the beach », deux chansons qui témoignent de la volonté de Brian de marcher dans les traces du compositeur Burt Bacharach.

Une des grandes sources d’inspiration de Brian Wilson

Cette volonté de composer des chansons aux arrangements complexes est aussi une réponse de Brian à la Beatlemania qui déferle cette année sur les États-Unis. Les petits gars d’Hawthorne peuvent aussi faire danser le monde sur des chansons bien écrites.

Mike Love signe le hit « Little Honda » et commence à s’affirmer comme l’autre compositeur du groupe (avec des morceaux beaucoup plus simples mais souvent très dansants et accrocheurs).

La pochette, originale pour l’époque bien que copiée mille fois depuis, résume l’esprit du disque : en finir avec le surf et les voitures (enfin presque, il y a quand même les chansons « Little Honda » et « Drive-in ») pour aborder le thème qui tient à cœur à Brian : les émois de l’adolescence dans une approche semi-autobiographique.

Grand succès : l’album atteint la quatrième place du classement, et il demeure classé durant 49 semaines (une période au cours de laquelle le groupe sort trois nouveaux albums, tous classés eux-aussi).

Le single « I get around » est le premier numéro 1 des Beach Boys. Numéro 7 au Royaume-Uni, il vient titiller les Beatles pour la première fois.

Au cours de cette période d’une année allant de l’été 1964 à l’été 1965, les Beach Boys sortent quatre albums. On peut ignorer l’album de Noël « The Beach Boys’ Christmas Album » (1964) qui comprend une majorité de reprises et aucune composition mémorable. On peut aussi jeter un regard indulgent sur le faux disque « live in the studio » (« Beach Boys’ Party! », 1965) composé uniquement de reprises parmi les chansons favorites des Beach Boys, toutes interprétées « unplugged » – avec notamment deux chansons des Beatles, une de Dylan et l’excellent « Barbara Ann ».

En revanche, les deux véritables albums de la période, « The Beach Boys Today » et « Summer Days (And Summer Nights!!) » poursuivent la progression entamée par « All summer long ».

« Do You Wanna Dance? », « Good to My Baby », « Help me, Ronda » (nouveau n°1 en single), « Dance, dance, dance », « She knows me too well » sont les classiques du premier des deux disques que l’on trouve aujourd’hui sur la plupart des compilations des Beach Boys.

« Then I kissed her », « California girls », « You’re so good to me » et « The girl from New York city », classiques également, proviennent du second.

Ces deux albums constituent un tournant dans la carrière des Beach Boys sur de multiples points. Le principal est que Brian Wilson s’effondre, épuisé par le rythme des tournées et son investissement dans la composition des chansons, les arrangements, les enregistrements, la direction musicale, etc. Lui même raconte qu’à l’époque il était un peu le « Mr Everything » du groupe.

Brian « Mr Everything » Wilson pendant l’enregistrement de « Pet Sounds » à Los Angeles, en 1966

Ses relations compliquées avec une fiancée de 16 ans (il en a 23) n’arrangent rien. Il consomme de plus en plus d’alcool pour tenir la pression et commence même à fumer de l’herbe, initié par un ami musicien de studio. Il en devient vite un très gros consommateur.

Le 23 décembre 1964, en pleine tournée, il craque, se met à pleurer de manière incontrôlable. Dépression nerveuse, diagnostique le médecin. Il faut lui trouver un remplaçant sur scène. Pour la première fois depuis la création du groupe il va devoir manquer des concerts.

L’album « Summer Days (And Summer Nights!!) » ajoute un problème supplémentaire au groupe : Capitol n’apprécie pas son évolution musicale et met la pression pour que les Beach Boys reviennent à un format plus commercial (c’est-à-dire des compositions plus basiques). Brian tente de combiner efficacité commerciale et ambitions musicales en s’appuyant davantage sur Mike Love. Il y réussit au delà de toute attente dans les pépites que sont « California Girls » ou « You’re so good to me », et poursuit sa route personnelle dans d’autres, comme les très belles « Girl don’t tell me », « Let him run wild » ou « Summer means love ».

Mais cela l’amène à prendre une décision lourde de conséquences : il ne montra plus sur scène mais s’occupera uniquement de la partie créative du groupe. Pour le seconder en studio et sur scène, on embauche le musicien et chanteur Bruce Johnston, qui va peu à peu devenir le sixième Beach Boys et le restera jusqu’à la fin du groupe.

Bruce Johnston (en rouge) & Dennis Wilson. Le remplaçant de Brian Wilson réussit à se couler à la perfection dans le moule Beach Boys, composant même plusieurs très belles chansons dans les années 1970

On peut remarquer que, l’année suivante, la pression amènera les Beatles à prendre la même décision que Brian Wilson et à abandonner les tournées.

Au cours des deux années qui suivent, de l’été 1965 à l’été 1967, Brian Wilson va s’enfermer en studio et travailler à deux projets qui doivent, dans son esprit, redéfinir la nature même du rock. Il veut aller encore plus loin que les Beatles, qui viennent de sortir « Help » et qui enchainent avec « Rubber soul » en décembre 1965.

Le premier des deux projet, l’album « Pet sounds » (1966), porte Brian Wilson au pinacle mais se révèle un échec commercial ; le second projet, « Smile », ne verra jamais le jour et va faire plonger Brian Wilson dans la folie, entraînant un profond bouleversement dans l’évolution des Beach Boys.

Photo promotionnelle de l’album Pet Sounds. La photo a été prise au zoo de San Diego. De gauche à droite au deuxième rang : Mike, Brian, Carl, Dennis et Al. Les noms du premier rang ne sont pas connus.

Pet Sounds

Voyons d’abord ce qu’il en est de « Pet sounds ».

Dans les lignes qui suivent, j’emprunte pas mal à Gaël Tynevez, auteur du livre « The Beach Boys, l’enfance pour l’éternité » (2002). C’est un fan absolu du groupe, ce qui veut dire qu’il est d’une mauvaise foi assumée et énervante, par exemple quand il écrit que l’album des Beatles « Rubber soul » « demeure l’album classique des Fab Four, bien supérieur à l’histoire du Sergent Poivre » ou qu’il « est peu de dire que « Pet Sounds » surclasse ses prédécesseurs et ses contemporains directs » parmi lesquels il cite « Revolver, des Beatles, Blonde on Blonde de Dylan, […]. Aucun ne peut raisonnablement soutenir la comparaison. ».

Il propose cependant une analyse assez fine du disque.

L’album a été enregistré sur une période de neuf mois, entre juillet 1965 et avril 1966. On y entend les voix des Beach Boys, mais presque aucune note de musique jouée par eux : quasiment tous les instruments sont joués par des musiciens de studio chevronnés avec qui Brian Wilson a pris l’habitude de travailler depuis plus d’un an et dont certains sont devenus des collaborateurs fidèles, presque des amis. Je précise « presque » parce que le terme ami est inapproprié : Brian est assez handicapé émotionnellement. Tony Asher, le parolier qu’il a choisi pour mettre en forme ses idées, résumera plus tard la teneur de l’expérience de la collaboration rapprochée avec l’ainé des frères Wilson par la sentence célèbre : « A genius musician, but an amateur human being ».

Le « Wrecking Crew », groupe de musiciens de studio de haut niveau de Los Angeles qui a joué l’essentiel des instruments audibles sur Pet Sounds

A tous ces musiciens, Brian Wilson, producteur et arrangeur de l’album, a pu imposer ses conceptions, mais il aussi été très ouverts à leurs suggestions, ce qui explique la richesse instrumentale du disque où l’on peut entendre une multitude d’instruments nouveau pour un album de rock : orgue, clavecin, accordéon, flûte, hautbois, instruments hawaïens, glockenspiel ou theremin, une sorte d’ancêtre du synthétiseur.

Si les Beach boys n’ont, à quelques rares exceptions près, pas joué les instruments, ils ont en revanche travaillé avec acharnement, pendant des jours et des jours, pour donner des interprétations vocales parfaites de toutes les chansons. « On a travaillé et retravaillé les harmonies, a raconté Mike Love, et s’il y avait le moindre soupçon d’une note trop aigüe ou d’un bémol, ça ne passait pas. On a dû le refaire jusqu’à ce que ce soit parfait. […] Chaque voix devait être exacte. Chaque voix et sa résonance et sa tonalité devaient être exactes. Le timing devait être exact […] selon le ressenti de Brian. Et il pouvait, le lendemain, tout jeter et on devait alors tout recommencer à zéro. »

Concernant sa relation de travail avec le parolier Tony Asher, celui-ci a expliqué que Brian lui donnait des maquettes instrumentales des chansons, accompagnées d’un titre et d’un thème, et que lui devait écrire des paroles à partir de ces éléments. « La teneur générale des textes était toujours la sienne, a-t-il déclaré, et le choix des mots m’était délégué. Je n’étais que son interprète ».

On sait que Brian avait écrit ses propres paroles pour plusieurs chansons du disque, mais qu’il ne les a jamais montrées à Tony pour ne pas l’influencer.

Tony Asher (à gauche) durant les sessions de Pet Sounds

Cette relation compliquée n’a pas empêché le jeune parolier de transcrire à merveille les préoccupations du Beach Boy : la tragique impuissance de l’être humain face au temps qui lui échappe, la nostalgie incurable de la jeunesse enfuie. Une « symphonie adolescente à Dieu », ainsi qu’il a lui-même qualifié son œuvre.

Le disque devait initialement s’appeler « Remember the Zoo », ce qui explique la pochette montrant les membres du groupe au zoo de San Diego ainsi que certains bruits évocateurs de l’enfance, comme la sonnette de vélo d’enfant qu’on entend dans « You still believe in me » (chanson qui devait s’appeler au départ « In my childhood »).

Remember the Zoo

Le début guilleret du disque, qui commence par l’entraînant « Wouldn’t it be nice », ne doit pas faire illusion. En posant la question : « Ne serait-ce pas chouette si nous étions plus âgés, que nous n’ayons pas à attendre pour vivre ensemble », il ne fait que se transporter dans l’esprit des enfants, qui trouvent que le temps passe horriblement lentement et qui redoutent de ne jamais pouvoir atteindre l’horizon si lointain de l’âge adulte. Une manière de pouvoir s’appesantir, dans les chansons suivantes, sur les regrets pour le temps disparu de ces rêveries.

L’âge adulte est aussi celui des désillusions et des doutes, qui affleurent par exemple dans Here today : « Love is here today, and gone tomorrow ». Doute également dans God only knows : « I may not always love you ».

Ces regrets et ces échecs qui conduisent au chagrin et à la douleur : « I want to cry » (dans « You still believe in me ») et « Sometimes I feel very sad » (dans « I wasn’t made for these times », dont le titre à lui seul traduit le déphasage ressenti par Brian).

Les chiens qu’on entend aboyer à la fin de Pet Sounds sont ceux de Brian Wilson

Pet sounds n’offre comme solution à ces désillusions que la fuite (« Let’s go away for Awhile »), le refuge dans la prière (« God only knows ») ou dans le rêve (« Pet sounds », morceau instrumental initialement intitulé « Run James run » qui est une sorte de musique d’ambiance à la manière d’un film de James Bond).

Par moment les paroles vont jusqu’à évoquer la tentation du suicide, comme dans ce passage de « God only knows » : « The world could show nothing to me, so what good would living to me ».

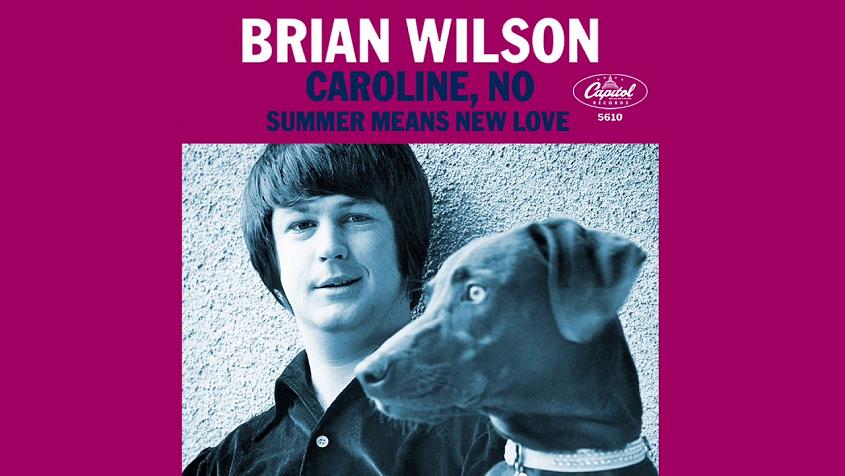

La dernière chanson du disque, « Caroline No » est si triste que le single qui en a été tiré a été publié par Capitol sous le seul nom de Brian Wilson, afin de ne pas altérer l’image du groupe. Quant au père de Brian, Murry, après en avoir entendu une version de travail, il a insisté (et obtenu) d’en accélérer un peu le tempo afin d’atténuer son caractère dépressif.

La chanson « God only knows » est aujourd’hui unanimement considérée comme l’une des plus belles chansons jamais écrites. Quand Brian en a fait écouter l’ébauche aux quatre autres Beach Boys pour leur expliquer où ils allaient devoir placer leur voix ils en ont pleuré d’émotion. Paul McCartney la considère comme la plus belle chanson jamais écrite.

Carl Wilson, le plus jeune des trois frères, durant les sessions de Pet Sounds. C’est sa voix angélique qu’on entend sur « God only knows »

Placée à peu près au milieu de l’album, cette chanson est comme dans un écrin à bijoux dont elle constituerait la pierre la plus précieuse et elle est entourée de nombreuses autres gemmes comme « Wouldn’t it be nice », « You still believe in me », « Here today », « Let’s go away for Awhile », « I know ther’s an answer », « Pet sounds », « Caroline No » ou « Sloop John B. ». Cette dernière est la seule reprise du disque, une chanson traditionnelle caribéenne qui a été enregistrée en premier et qui ne figure dans cet album que parce que son ambiance nostalgique convenait à l’atmosphère générale.

Aujourd’hui l’album Pet Sounds est considéré par tous les critiques rock comme l’une des plus grands disques de tous les temps, se situant dans les différents classements systématiquement dans le top 10, parfois devant Sergent Pepper’s. Pourtant, à sa sortie, il n’a atteint que la 10ème place du classement aux États-Unis, plus mauvais résultat pour les Beach Boys depuis leur deuxième album.

« God only knows » n’a même pas eu droit à une publication en single, sinon en face B de « Wouldn’t it be nice ». Elle fut classée quand même, mais seulement à la 39ème place !

La pochette insipide a peut-être aussi contribué à ce relatif échec, de même que le peu d’empressement de Capitol à assurer la promotion d’un disque auquel elle ne croyait pas, car trop différent de ce qu’on pouvait attendre d’un album des Beach Boys.

Mike Love, le plus sceptique des Beach Boys quant à l’évolution musicale du groupe aurait déclaré aux quatre autres : « Lorsque je disais que ça ne marcherait pas, il fallait m’écouter ».

La mésentente entre lui et Brian avait atteint son acmé à propos de la chanson « Hang on to your ego ». Mike imposa qu’on réécrive les paroles et qu’on en change le titre. Elle devint « I know there’s an answer ». « Je savais, a-t-il déclaré plus tard, que Brian avait commencé à essayer le LSD et autres drogues psychédéliques. A l’époque, le jargon de la drogue affirmait que le LSD pourrait faire éclater votre égo, comme s’il y avait là quelque chose de positif ».

Finalement Brian se rangea à l’avis des quatre autres et fit réécrire le texte. Selon Al Jardine, il aurait déclaré : « Oubliez ça. Je change le texte. Ça fait trop de problèmes. »

Le courant passe moyennement entre Mike Love et Brian Wilson durant les sessions de Pet Sounds

Capitol et Mike Love, d’une certaine façon, étaient dans le vrai. Cet album trop nouveau a complètement décontenancé la large part du public des Beach Boys qui attendait un bon vieux disque respirant l’odeur du sable chaud et des embruns. C’est la principale raison de son échec… du moins aux États-Unis, car au Royaume Uni il fut beaucoup plus vite considéré pour ce qu’il était : un chef d’œuvre. Il y atteignit d’ailleurs la 2ème place du hit parade (classement identique à celui obtenu par le single « God only knows » qui, chez les Britanniques, eut les honneurs de la face A).

La presse britannique déclara que « Pet sounds » comprenait certaines des « plus grandes et impressionnantes mélodies » de toute l’histoire de la pop music, tout en proposant des « paroles très spirituelles ». A la fin de 1966, dans un sondage du New Musical Express les Beach Boys furent désignés meilleur groupe de l’année, devant les Beatles, par 5 773 votes contre 5 272.

Plus tard, de nombreux artistes ont admis qu’à l’époque l’écoute de cet album avait changé leur vie ou, du moins, changé la manière dont ils concevaient leur métier de musiciens. C’est le cas de Roger Waters, de George Martin, d’Elton John ou d’Eric Clapton et les Cream. Andrew Loog Oldham, le manager des Rolling Stones, a acheté dans l’hebdomadaire musical « Melody Maker » une pleine page de publicité pour y clamer que « Pet Sounds » était « le plus grand disque de tous les temps ».

Paul McCartney a notamment déclaré : « C’est Pet Sounds qui m’a fait sortir la tête de l’eau. J’aime tant cet album. Je viens d’acheter une copie pour chacun de mes enfants. Pour leur éducation. Je pense que personne ne peut dire qu’il a reçu une éducation musicale avant d’avoir entendu ce disque. […] C’est certainement un classique absolu qui ne peut être dépassé sous bien des aspects. Je me suis souvent passé « Pet sounds » et je me suis mis à pleurer. Je l’ai tellement passé à John [Lennon] que ça a dû être difficile, pour lui, d’échapper à son influence. »

En dépit de la rivalité artistique qui les a opposés, Brian Wilson et Paul McCartney sont restés amis jusqu’à aujourd’hui et ont un immense respect l’un envers l’autre.

Pour McCartney comme pour George Martin il était évident que sans « Pet sounds » il n’y aurait pas eu Sergent Pepper’s. Cette remarque est une sorte de fermeture du cercle Beach Boys/Beatles quand on sait que, selon les propres termes de Brian Wilson, sans « Rubber soul » il n’y aurait pas eu « Pet sounds ».

quelques semaines après la sortie de Pet Sounds, Brian allait clouer le bec à tous ceux qui n’avaient pas cru dans son œuvre avec le raz-de-marée « Good Vibrations ».

Cette chanson, qui est l’une des plus célèbres des Beach Boys fut la troisième de leur carrière à avoir décroché un numéro 1. Elle a été enregistrée sur une période de 10 semaines à compter du mois de février 1966 (donc en plein pendant les sessions de Pet Sounds).

Good Vibrations sessions

« Good Vibrations » aurait initialement dû figurer sur Pet Sounds mais Brian en décida finalement autrement, jugeant qu’elle serait plus à sa place sur le prochain album, dont il commençait déjà à échafauder l’architecture. Cet album aurait dû s’intituler « Smile ».

Smile / Smiley Smile

En fait, il était d’abord prévu qu’il porte le titre de « Dumb Angel », l’ange muet.

Muet d’admiration ? Muet d’impuissance ? On ne saura probablement jamais la réponse à cette question, pas plus que la raison du changement de titre.

Une tentative de reconstruction de ce qu’aurait dû être l’album « Dumb Angel »… euh, pardon, l’album « Smile »

A la fin de l’année 1966 plus d’un million de copies de « Good Vibrations » ont déjà été vendues et une publicité dans le magazine Billboard annonce en fanfare la prochaine sortie de « Smile » « nouvel album des Beach Boys, prévu pour janvier 1967. Les Beach Boys, ajoute le texte promotionnel, sont « certains d’en vendre un million d’exemplaires. Retrouvez prochainement le son de ‘‘Good Vibrations’’ dans le disque ‘‘Smile’’ »

Les sessions d’enregistrement ont commencé six mois plutôt, en mai 1966. Des kilomètres de bandes ont déjà été enregistrés, dont des dizaines de variations de la chanson « Heroes & Villains ».

Des kilomètres de bandes

Les sessions vont se poursuivre encore cinq mois avant que, soudainement, en mai 1967, Brian Wilson ne renonce à terminer ce disque et abandonne toute activité pour se replier sur lui-même dans une sorte de dépression profonde qui va le miner pendant les deux décennies suivantes, période de réclusion à peine entrecoupée de quelques rares mais fulgurantes participations à certains des treize albums suivants des Beach Boys.

Brian Wilson (en bas à gauche) dans les années 1970. Un zombie obèse qui sort de temps en temps de son marasme pour composer un morceau.

Il faudra attendre finalement 2004 pour qu’un Brian Wilson partiellement remis sur pieds depuis la fin des années 1980, consente à la publication de « Smile » dans une version réenregistrée qu’il affirme être fidèle au projet initial.

Que s’est-il passé pour que Brian Wilson s’effondre ainsi et pour que l’album qui s’annonçait comme la plus grande œuvre discographique de toute l’histoire du rock en devienne le plus célèbre fantôme ?

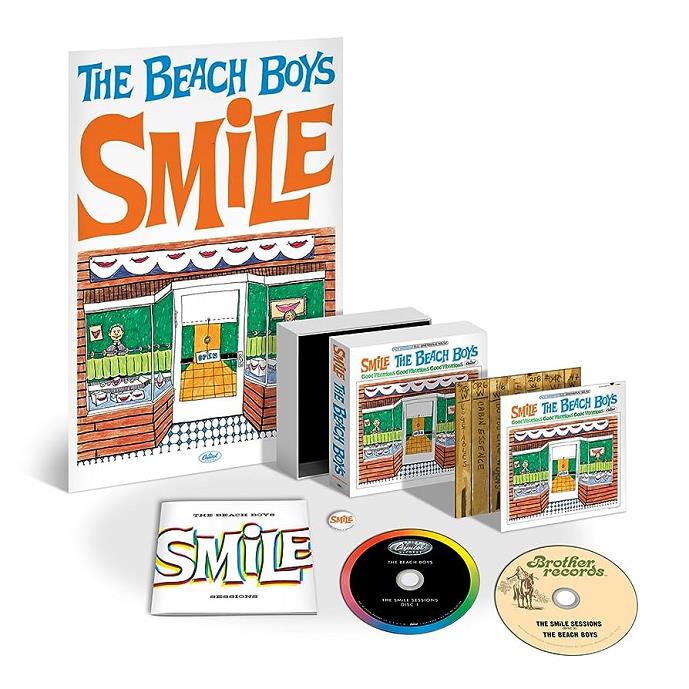

Commençons par examiner le contenu originel de l’album qui aurait dû sortir quelques semaines avant le Sergent Pepper’s des Beatles. On peut s’en faire une assez bonne idée grâce aux vestiges des sessions d’enregistrement qui ont été récupérés pour meubler les albums suivants du groupe, à commencer par « Heroes and Villains », qui devait en constituer l’un des sommets, mais aussi « Cabinessence », publié sur l’album « 20/20 » (1969), ou bien le génial « Surf’s up », sur l’album homonyme de 1971. Autre aperçu du « Smile » originel : les bandes publiées par Capitol dans différents coffrets de compilation, notamment le coffret « Good Vibrations », paru en 1993 et le coffret « Smile sessions » (2011).

Le coffret « Smile sessions »

Le premier est une anthologie en cinq CD truffée d’inédits et incluant un disque entier d’extraits des Smile sessions. Un goutte d’eau par rapport à tout ce qui fut gravé sur bande. Le second est plus copieux puisqu’il fournit plus de cinq heures de ces fameuses sessions. Un échantillon assez représentatif de ce qu’on aurait pu entendre, et mieux encore, des variations des enregistrements de « Heroes and Villains » et de « Good vibrations » qui permettaient de se faire une idée du processus créatif typique de Brian Wilson.

L’album est conçu comme un assemblage de dizaines de sections dont certaines forment des chansons à proprement parler et d’autres des sortes de suites musicales pouvant passer du jazz au bruits de la circulation, ou bien simplement de courts interludes. Seul Brian avait une vision d’ensemble du projet, ma sa vision évoluait de jour en jour. Il ré-agençait sans arrêt les différentes sections, les allongeait, les raccourcissait, les réorchestrait… Une sorte de puzzle infini dont même les fiches de travail qui listent les différents morceaux prévus pour la version finale précisent que l’ordre indiqué n’était qu’indicatif.

Peu avant l’annulation de Smile, une pochette avait été conçue. Elle a finalement été conservée sur la version sortie en 2004 sauf que le disque n’est plus attribué aux Beach Boys mais au seul Brian Wilson.

Sur les Smile sessions du coffret Good Vibrations ont entend Brian stopper les musiciens au bout d’une minutes, de trois minutes ou de cinq secondes pour modifier une note, ajouter un instrument, en retrancher un, demander un avis… Brian sculpte les sons petits à petits, comme un Michel-Ange de la pop sur son bloc de marbre. Tels les « Prisonniers » du Buonarroti, ces silhouettes qui semblent émerger d’énormes blocs de travertin, la statue « smile » restera à jamais à l’état d’ébauche.

Brian Wilson donnant des consignes durant les sessions d’enregistrement

Une ébauche constellée d’éclats somptueux qui vont alimenter un temps l’illusion que Brian est encore de ce monde.

Après l’effondrement du grand frère, en mai 1967, les quatre autres membres du groupe se réunissent pour discuter de la stratégie à suivre. Il est décidé de mettre Brian dans les meilleures conditions possibles pour qu’il continue à composer, en espérant qu’à intervalle régulier quelque nouveau trait d’inspiration géniale trouve sa place dans un album futur.

En attendant, que faire des résidus de « Smile » suffisamment aboutis pour être considérés comme des chansons ?

Une poignée d’entre eux sont sélectionnés, un peu retravaillés (parfois beaucoup), agrémentés de quelques compositions de Mike Love, de Carl, de Dennis ou de Al afin de sortir un album de sauvetage. Le temps presse : rien n’a été publié depuis « Good Vibrations », une éternité selon les critères habituels des Beach Boys et de Capitol.

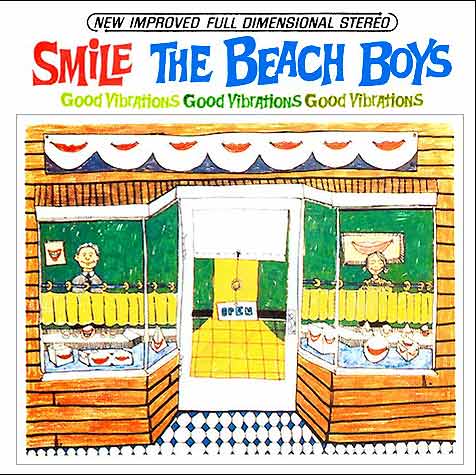

L’album de secours s’appelle : « Smiley Smile ». S’il ne succédait pas à « Pet sounds » et ne venait pas après « Sergent Pepper’s », il aurait certainement été considéré comme un disque novateur et enthousiasmant. Après l’interminable attente suscitée par « Smile » et les espoirs fous mis en lui, « Smiley Smile » fait figure de « pétard mouillé, là où tout le monde attendait un feu d’artifice », comme l’a très justement résumé Carl Wilson.

La jolie pochette de Smiley Smile, peut-être la plus belle pochette de tous les albums des Beach Boys

« Smiley Smile » permet d’entendre une version raccourcie de « Heroes and villains » (quatre minutes, tout de même) et de mesurer ce qu’aurait pu être « Smile » si toutes les chansons avaient été de la même trempe. « Heroes and villains » a été enregistrée sur plus de 30 sessions différentes et pour un coût estimé à 3 ou 4 fois celui de « Good Vibrations », qui était déjà l’une des chansons les plus chères de toute l’hisotire de la musique. C’est une descente infinie de sons, une cathédrale de voix, où par moment toute l’architecture du morceau n’est plus sous-tendue par aucun instrument mais seulement par les harmonies célestes des Beach Boys (rendues encore plus célestes en utilisant la piscine de Brian comme chambre d’echo).

On entend aussi sur le disque trois versions retravaillées des Smile sessions : « Wonderful », « Vegetables » et « Wind Chimes ». Le reste est du nouveau matériel, qui a le bon goût d’être dans le même esprit psychédélique que les morceaux de Brian Wilson, quoique sans son génie de la composition. « With me tonight », « Little pad », « Gettin’ Hungry » ou « Let the wind blow » sont de bons morceaux. Le tout est lesté à l’aide de « Good vibrations », permettant à l’album d’acquérir un peu plus de consistance. Pas assez cependant pour s’élever au-delà de la 41ème place du classement : pire résultat depuis leur premier album.

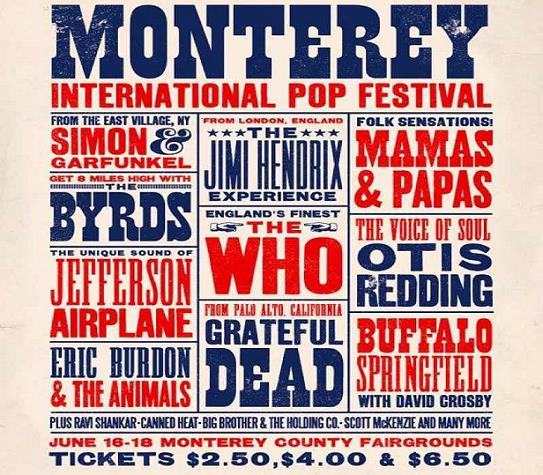

L’album arrive trop tard : le « Summer of flower » est en train de s’achever. Les Beach Boys ont raté le train. Ils entrent dans un long tunnel dont ils vont mettre des années à émerger. Durant ces années de festivals (Monterey, Ile de Wight, Woodstock…) les Beach Boys (pourtant prévu à Monterey à côté des Who, du Jefferson Airplane ou de Jimi Hendrix) ne sont nulle part.

Les Beach Boys étaient initialement prévus à ce festival, au côté de tous les meilleurs groupes américains de la période (ou presque)

« A partir de 1966, j’avais pris l’habitude de travailler à ma guise en studio, a raconté Brian Wilson dans le livret des Smile Sessions. J’étais habitué à ce que chacun fasse exactement ce que je lui avais demandé. Mais la résistance à ma vision que je ressentais… Tout ce qui passait alors dans ma tête : le duel avec les Beatles… la pression de la maison de disques… Tout cela est devenu trop lourd pour moi… J’ai compris qu’il fallait tout arrêter… ‘‘Smile’’ était en train de me tuer… Il aurait pu tuer les Beach Boys si nous avions persévéré… »

Brian dit vrai et on pourrait presque considérer qu’il est en-dessous de la réalité : l’échec de « Smile » a bel et bien tué les Beach Boys. Du moins il a mis fin à une ascension qui aurait dû en faire le plus grand groupe du monde, devant les Beatles et loin devant les Rolling Stones, les Who, les Kinks et autres aspirants potentiels du moment à cette plus haute marche du podium.

Les Beach Boys dans les années 70 : un groupe assez largement has been bien qu’il continue à sortir des albums parfois très bons.

Pourquoi Brian Wilson a-t-il renoncé ?

Il y a de multiples explications à cela, certaines de l’ordre de la simple théorie, d’autres davantage documentées. J’emprunte ici plusieurs informations à l’article de Fabrice Pliskin intitulé le « Suicide des Beach Boys », paru dans le Nouvel Obs du 16/07/2020.

Faisons le point :

Comme l’évoque Brian Wilson dans la citation ci-dessus, les relations avec les autres membres du groupe ne facilitent pas son projet. Seul son frère Dennis suit une évolution similaire à la sienne et va endosser au cours des années suivantes le rôle de compositeurs des chansons les plus profondes et les plus ambitieuses du groupe, Carl et Al sont un peu désorientés. Le plus réticent est Mike Love. Principal compositeur (en dehors de Brian) au cours des premières années du groupe, il est défavorable à l’idée de le faire basculer vers une musique plus intellectuelle et plus marquée par l’influence psychédélique. Sans aller jusqu’à plébisciter les chansons sea, sun and surf (ainsi qu’il a souvent été caricaturé), il est hostile au tournant peu commercial que Brian est en train de prendre. « Don’t fuck with the formula » aurait-il intimé à l’aîné des frères Wilson. Ne nique pas la formule gagnante. Il avait déjà poussé une gueulante en découvrant certaines paroles de « Pet sounds », comme on l’a vu plus haut.

Mike Love, le mal-aimé des Beach Boys. Excellent chanteur (quoique doté d’une voix nasillarde), auteur de nombreuses bonnes chansons (certaines excellentes), il s’est surtout distingué comme le principal animateur de la fronde contre l’évolution musicale impulsée par Brian Wilson avant de devenir un supporteur de Reagan, de Bush ou de Trump, ou bien d’intenter des procès aux autres Beach Boys pour obtenir le co-crédit de nombreuses chansons (sur lesquelles sa participation se limitait parfois à la simple modification d’un mot dans les paroles).

Les textes écrits par le nouveau parolier que Brian a engagé pour « Smile » mettent Mike Love hors de lui. Ce parolier, Van Dyke Parks, un jeune homme de l’avant-garde californienne qui a travaillé avec les Byrds, a été choisi pour permettre aux chansons des Beach Boys de séduire un public plus adulte. Pour Van Dyke Parks, les sonorités et les ambiances sont plus importantes que la signification des mots. « J’appelle ça l’allitération de l’acide, s’emporte Mike Love. Ces paroles sont abracadabrantesques. Est-ce qu’elles nous parlent comme celles de ‘‘Surfin’ USA’’, ‘‘Fun, Fun, Fun’’, ‘‘California Girls’’, ‘‘I Get Around’’ ? Moi, je suis dans le succès. Les chansons que je viens de citer, c’était le succès. Pas les nouvelles. » Lorsqu’il tombe sur les paroles de « Cabin Essence » : « Over and over, the crow cries uncover the cornfield », il intime l’ordre au parolier de lui expliquer ce que ça signifie. Ce à quoi Van Dyke Parks répond : « Si tu veux une explication littérale de cette ligne ou d’une autre, je n’en ai pas. »

« Tu es en train de me dire que tu ne sais pas ce que cette ligne signifie, s’emporte Mike Love. Tu l’as écrite et tu ne peux même pas me le dire ? »

Van Dyke Parks n’attendra pas la fin de l’enregistrement. Ayant livré tous les textes demandés par Brian, il quitte le navire avant le naufrage.

Brian Wilson et Van Dyke Parks

Les autres membres du groupe ne sont pas rassurés pour autant. Pendant les enregistrements, Brian affiche toutes sortes de lubie, comme de leur demander de pousser des cris d’animaux en rampant dans le studio pendant les sessions de la chanson « Barnyard » ou bien de porter des casques de pompiers pendant « Fire ».

L’enregistrement de la chanson « Fire ». Au cours des sessions, une corbeille à papier prend feu (et on apprend que plusieurs incendies ont éclaté à Los Angeles). Brian Wilson en tire la conclusion qu’on lui a jeté un sort et il interrompt les sessions d’enregsitrement de cette chanson.

Le groupe cède pourtant à la plupart des exigences de celui qui reste à cette époque leur leader (presque) incontesté. Par exemple, un beau matn Brian décide de ne plus jamais enregistrer dans le studio du producteur Armin Steiner après avoir découvert qu’en l’absence des Beach Boys ce dernier y avait laissé entrer les Beatles, de passage à Los Angeles, et qu’il leur avait fait écouter huit bandes de travail de « Smile ». Le reste du groupe autorise Brian à construire son propre studio chez lui, car il se sent comme s’il avait subi un « viol », expliquera le musicien Van Dyke Parks.

Brian Wilson fait installer un bac à sable dans son salon, afin de pouvoir travailler au piano les pieds dans le sable. Il tient désormais ses réunions de travail dans sa piscine, piscine qu’il ne va pas tarder à vider de son eau pour y enregistrer une nouvelle version (la huitième) de « Heroes and Villains », en quête d’une nouvelle acoustique.

La piscine de Brian Wilson. Au cours de sa dépression, il y a passé des journées entières, à tel point que sa peau était complètement frippée.

Une nuit, dans le studio, une armée de violonistes au garde-à-vous attend patiemment qu’il décide si les vibrations sont bienveillantes ou défavorables à une session d’enregistrement. A la fin, il s’avère que les vibrations ne conviennent pas du tout. La session, payée 3 000 dollars, est annulée.

Deuxième hypothèse expliquant l’abandon de « Smile » : les relations avec Capitol se sont fortement détériorées. La compagnie n’apprécie pas le tournant musical imposé par Brian Wilson. Les Beach Boys, eux, ont le sentiment d’avoir été floués depuis des années. Le 28 février 1967, les Beach Boys portent plainte contre Capitol Records. Ils réclament à leur maison de disques 250.000 dollars de royalties non versées et la rupture de leur contrat. Le divorce est dans l’air… et pas seulement entre le groupe et sa maison de disque. Dennis est sur le point de se séparer de sa femme tandis que Marylin, la femme de Brian, est au bord de la dépression.

Troisième hypothèse : Brian aurait succombé à la pression qu’il s’était mise lui-même sur le dos en ambitionnant de réaliser le plus grand disque de rock de tous les temps, pression qui peu à peu l’aurait rendu complètement paranoïaque. Ainsi, en entrant dans une salle de cinéma qui projetait le film « Seconds » de John Frankenheimer (« l’Opération diabolique » en version française), Brian Wilson entend un personnage sur l’écran lui dire : « Entrez, monsieur Wilson. » Il lui semble que ce film retrace toute l’histoire de sa vie. « Il y avait même la plage. ..» Il découvre que son idole et ancien collaborateur, le producteur Phil Spector, est l’un des producteurs du film. « Je crois qu’il était derrière tout ça, qu’il a tout manigancé… Il est furieux parce que je lui ai volé ses secrets de production… ce n’est pas une coïncidence, mec… Spector veut ma peau… »

Seconds, film de John Frankenheimer de 1966 traitant de la perte d’identité d’un homme qui a subi une chirurgie esthétique pour changer de visage.

Peu après, les proches de Wilson demandent ensuite au journaliste Jules Siegel, auteur d’un article sur Brian Wilson, intitulé « Adieu le surf, bonjour Dieu ! » de ne plus venir aux sessions de « Smile ». « Ce n’est pas toi qui es en cause, lui dit-on, c’est ta petite amie. Brian dit que c’est une sorcière et qu’elle brouille son cerveau à coups de rayons extrasensoriels, qui l’empêchent de travailler. »

Quatrième hypothèse, souvent qualifiée de fantaisiste mais pourtant partiellement documentée : la rivalité avec les Beatles aurait eu raison de Brian Wilson. On a vu un peu plus haut que l’intrusion des Fab Four dans son studio fétiche en son absence avait été ressentie comme un viol. Il ne faudrait pas en déduire que les relations entre les deux groupes sont mauvaises. De part et d’autres elles ont toujours été qualifiées de saine émulation. McCartney, de passage à Los Angeles en avril 1967, est convié à l’enregistrement de « Vega tables ». On y entend des bruits de mâchonnement de légumes crus. La chanson est un hymne aux légumes, Brian Wilson étant un végétarien convaincu (même si dans ses moments dépressifs il se gave de hamburgers). Il propose au Beatle (pas encore végétarien mais qui le deviendra bientôt) de participer à l’enregistrement. « Le type que vous entendez jouer du céleri, c’est moi », dira McCartney.

Brian Wilson, végétarien convaincu, a même acheté en 1969 une épicerie végétarienne (‘the Radiant Radish’, le radis rayonnant) qui vendait aussi des vitamines et dans laquelle il se rendait pour travailler de temps en temps

Pendant la session, le Beatle fait écouter à Wilson, sur un disque acétate (d’autres versions disent qu’il les joue au piano), les chansons « A Day in a Life » et « She’s leaving home », deux perles du futur album « Sgt. Pepper’s » qui sortira deux mois plus tard. Brian Wilson est dévasté par cette écoute. Il comprend qu’il a perdu la partie. Les sessions d’enregistrement de « Smile » s’interrompent définitivement deux semaines plus tard.

Les Beach Boys sont désormais has been aux Etats-Unis. Ils auront beau se renouveler, publier chaque année un nouvel album, et chacun de ces albums aura beau contenir quatre ou cinq chef d’œuvres, il leur faudra attendre 1970 avant de retrouver les faveurs du publics et de la critique, et encore presque dix ans de plus avant de commencer à être considérés comme une véritable institution du rock aux Etats-Unis.

En Europe, à cette date, cela faisait déjà longtemps qu’ils étaient admirés des connaisseurs, mais toujours regardés d’un œil condescendant par le grand public qui ne continuait à voir en eux que le groupe de « I get around » et des chansons glorifiant les filles, le surf, la plage et les bagnoles.

Et « Smile », dans tout ça ? Maintenant que Brian Wilson s’est décidé à exhumer l’oeuvre maudite, que peut-on bien en penser ? Je dois avouer qu’à l’écoute, lors de la sortie, en 2004, j’ai ressenti une double déception. D’abord, la circulation des extraits des enregistrements initiaux et des extraits des sessions avait pu me donner une certaine idée d’à quoi « Smile » aurait bien pu ressembler, idée renforcée par l’existence de diverses « reconstructions ». Ces reconstructions consistaient en des tentatives de reconstituer l’album effacé à partir de toutes les sources disponibles et en se basant sur les rares informations quant à l’ordre dans lequel les chansons auraient dû être agencées. En voici un exemple. Connaissant tout cela, j’ai été décontenancé par la version offerte par Brian Wilson : trop longue, contenant plusieurs passages un peu faibles.

Ensuite, d’un strict point de vue musical, deux choses m’ont décues : on y entendait pas les harmonies des Beach Boys (il faut dire qu’entre temps deux d’entre eux étaient morts et un troisième en rupture de ban) et, finalement, aucun des morceaux nouveaux (j’entends par là ceux que je ne connaissais pas) n’était vraiment renversant. Bref, je connaissais déjà le meilleur de Smile et ce que j’en ai découvert de plus ne m’a pas paru à la hauteur.

Peut-être que si l’album était paru normalement en 1967 l’impression aurait été meilleure mais, n’en déplaise à tous les fanatiques des Beach Boys et de Brian Wilson, « Smile » ne me paraît ni être à la hauteur de « Sergent Pepper’s », ni même du niveau des meilleurs albums des Beach Boys.

Merci encore pour ce magnifique article à lire et à relire. J’ai découvert Smile en concert à l’Olympia en 2004 alors que je n’en connaissais presque rien et depuis lors c’est un de ces albums que l’on ressort fréquemment pour le réécouter comme une symphonie. Je l’écoute plus souvent que Sgt Pepper en vérité et le préfère à Pet Sounds. Mais ce n’est qu’un humble avis tout-à-fait personnel. Je crois que c’est la découverte mémorable en concert qui m’a laissé des traces indélébiles. 🙂

Avis éminemment respectable. Smile reste une œuvre d’exception. C’est juste que j’avais nourri des attentes excessives à force d’en entendre parler sans pouvoir l’écouter.

Très bon article bravo!! Quelle est la version de smile en cd qui vaut le coup? Car j’en ai vu trois il me semble.

Je n’en ai qu’une… difficile de me prononcer

Merci « Ace » pour cet article tres documenté (le précédent sur pink Floyd était super aussi… ) Je ne sais pas quel age tu as mais il semble que (comme moi) tu n’est pas un perdreau de l’année et que tu as plus ou moins vécu tout ca en temps réel. Sinon tu as raison Les Beatles? difficile de les égaler ou de les surpasser.!

concernant les différentes versions de SMiLE il y a celle qui s’appelle » 3971 ( combinant du materiel de 1967 avec la version 2004 de B Wilson : un peu de mathematiques : 1967+2004 = 3971) C’est pas mal …

Merci pour cette précision sur cette version que je ne connaissais pas.

Quant à l’âge du capitaine… Disons que je suis plus près de 30 ans que de 20. Ou bien plus près de 90 que de cent. Trop jeune pour avoir vu les Beatles en concert (où alors il aurait fallu que je sois vraiment précoce, limite prématuré).