Il y a sur la chanson de Renaud « Sans Dec’ » (1979) cette phrase qui m’a toujours fait rire : « Avec mon frère jumeau on se ressemble vachement, mais faut dire que de nous deux, c’est lui le plus ressemblant ».

Pour les albums de Pink Floyd, c’est presque l’inverse. Ils sont tous si différents les uns des autres qu’il est difficile de déterminer si l’un d’eux est plus différent que les autres. En tout cas, pour les critiques, s’il y en a un dont la différence ne fut pas appréciée, c’est bien « Atom Heart Mother ».

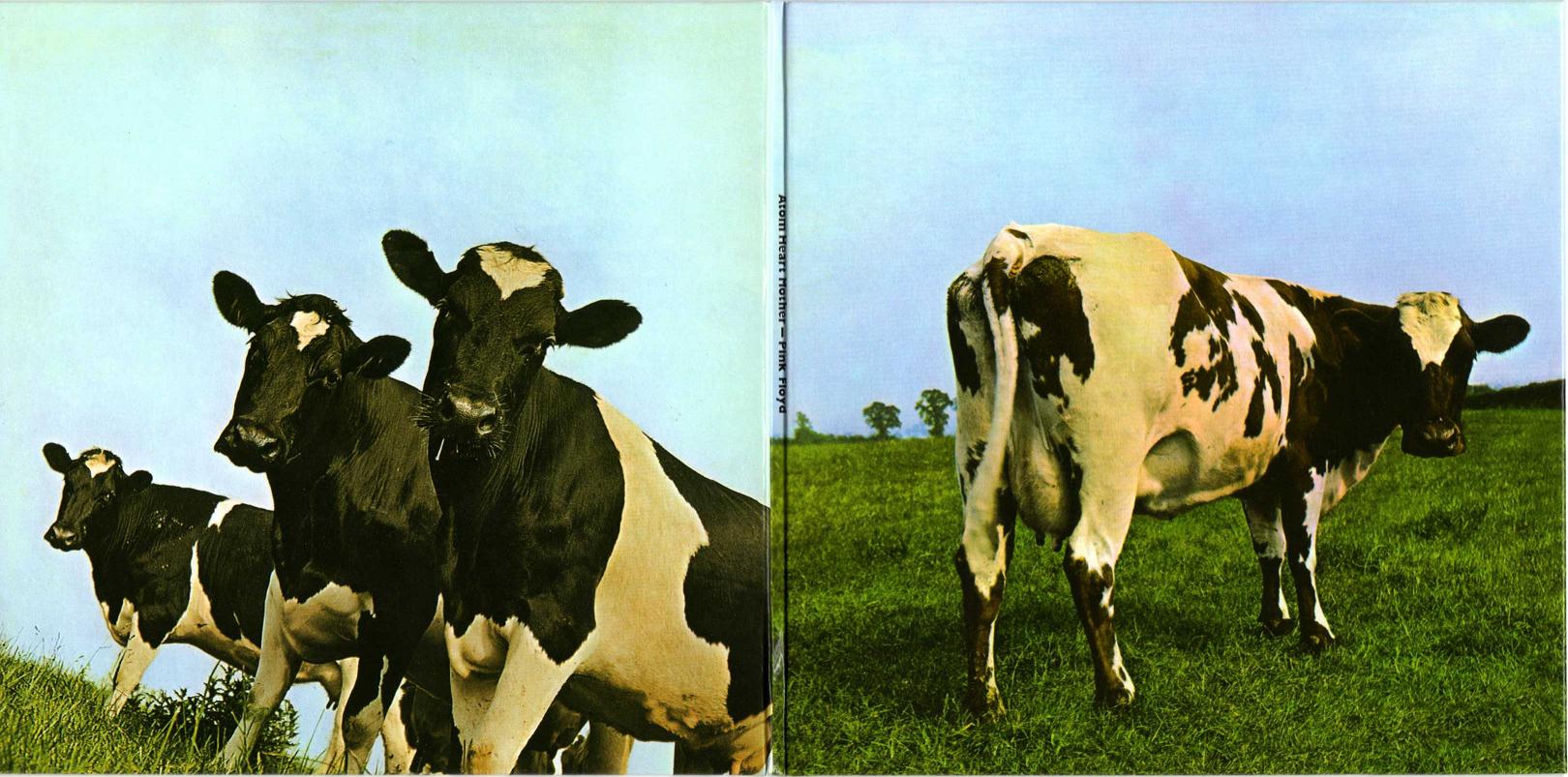

« Atom Heart Mother » est l’album avec la vache sur la pochette. D’ailleurs, beaucoup le surnomment « l’album à la vache » car le titre n’est pas écrit sur la pochette – en tout cas pas au recto.

Cet album, publié en 1970, fut le premier de Pink Floyd à comporter une chanson occupant toute une face. La chanson s’appelle « Atom heart mother », comme l’album, et elle a la particularité d’inclure un orchestre et une chorale qui y jouent un rôle prépondérant. Pink Floyd n’a pas été le premier groupe à publier une chanson aussi longue (23:41 mn). Il semble que l’honneur en revienne au groupe « Love », sur son album « Da Capo », datant de 1966. Mais cela restait encore assez rare en 1970. Par contre Pink Floyd a ensuite régulièrement réitéré cet exemple : il y a eu « Echoes » (23:34 mn) sur l’album « Meddle » (1971), « Dogs » (17:05 mn) sur l’album « Animals » (1977). Il y a même eu une chanson trop longue pour tenir sur une seule face : « Shine on you crazy diamond ». Elle a du être coupée en deux parties pour faire tenir ses 26 minutes sur l’album « Wish you were here » (la durée maximum par face, sur un vinyle, étant d’environ 25 minute). Pink Floyd n’a pas non plus été le premier à sortir une chanson faisant appel à un orchestre de musique classique. Procol Harum, les Moody Blues, Deep Purple l’avaient déjà fait.

Le « Concerto for group and orchestra » de Deep Purple interprété au Royal Albert Hall de Londres au début de l’année 1970

Mais au contraire de ces trois exemples, dans le cas de Pink Floyd, c’est l’orchestre qui tient la partie soliste tandis que le groupe assure la base rythmique (à l’exception des interventions de David Gilmour à la guitare). Enfin, c’était aussi la première fois que Pink Floyd collaborait avec une personne extérieure au groupe, en l’occurrence Ron Geesin, un ingénieur du son qui a pris en charge tout le travail d’orchestration et a composé les parties purement classiques du morceau. Le fait d’avoir fait appel à lui est notable dans la mesure ou, fait assez rare pour les groupes de cette époque, Pink Floyd n’avait jusque là jamais publié une seule chanson qui n’ait pas été composée par le groupe.

L’autre face d’Atom Heart Mother commence par trois chansons plus classiques : le très dépouillé mais néanmoins très beau « If », le lyrique « Summer 68 » et le bucolique « Fat old sun ». La face se conclut par un autre titre assez original intitulé « Alan’s psychedelic breakfast », longue pièce en trois actes retraçant les étapes du réveil, du petit déjeuner et de la vaisselle d’un certain Alan, avec tous les bruitages de cette tranche de vie entrecoupés des passages instrumentaux.

Que disent les critiques de cet album ?

Pour Jean-Maris Leduc et Jean-Noël Ogouz (« Le rock de A à Z », Albin Michel), ce disque masque son manque d’inspiration derrière l’utilisation d’un grand orchestre et de bruitages.

Pour François Caron (« Dictionnaire du rock, sous la direction de Michka Assayas », Robert Laffont), le disque a plutôt mal vieilli et faisait preuve d’une ambition un peu prétentieuse.

Robert Christgau lui attribue la note D+, ce qui est l’une des pires notes qu’il puisse attribuer puisque, selon sa nomenclature, « It is impossible to understand why anyone would buy a D record » et « It is impossible to understand why anyone would release a D- record ». Pour lui, la première face est la moins pire des deux, car elle contient au moins quelques passages hypnotiques qui, comme dans l’album Ummagumma, sont un excellent somnifère.

Stephen Thomas Erlewine, de All Music, est moins sévère. Il accorde trois étoiles sur cinq. Pour lui, c’est le plus impénétrable des albums de Pink Floyd. La longue suite orchestrale de 23 minutes qui compose la première face donne parfois l’impression de ne mener nulle part mais, à défaut d’aboutissement, elle est souvent intrigante, au moins par son pouvoir de suggestion. Comme Robert Christgau, la seconde face du disque lui laisse finalement une impression de vacuité, surtout les deux derniers morceaux. L’album recèle plusieurs passages puissants (notamment dans la chanson titre) mais les compositions manquent d’une direction claire. Pour ce critique, cet album est donc à réserver aux fans de Pink Floyd. Ceux-là y trouveront par contre beaucoup de plaisir.

Bien que je sois souvent en désaccord avec Stephen Thomas Erlewine, je dois dire que, pour une fois, sa critique correspond assez précisément à mon approche de ce disque qui m’a beaucoup dérouté aux premières écoutes, puis qui est peu à peu devenu l’un de mes préférés.

Refusent-ils de voir le résultat de leur travail ou bien ont-ils honte d’en être les auteurs ? En tout cas ils le désavouent aujourd’hui.

Les critiques rock ont donc majoritairement débiné ce disque! S’il n’y avait qu’eux! Le groupe lui-même, des années après, a porté un regard assez négatif sur l’objet. Seul Nick Mason semble avoir gardé pour lui une certaine bienveillance. Voici ce qu’il en disait dans Mojo Magazine, en mai 1994 :

« C’est un album moyennement enregistré mais l’idée est très intéressante, travailler avec Ron Geesin, un orchestre et le John Aldiss Choir. […] Cela a été très déterminant pour ce que l’on a fait plus tard. Maintenant, j’écoute cet album avec beaucoup d’émotion car la base du morceau a été faite par Roger et moi, du début à la fin, en une seule fois. Du coup, le tempo monte et descend. C’était une pièce de vingt minutes et nous étions assez contents d’elle. Sur l’autre face, Alan’s Psychedelic Breakfast était une autre bonne idée. Les bruits de cuisinière à gaz, les crépitements, les marmites en ébullition, tout ça n’a pas vraiment marché sur le disque mais c’était très amusant à faire. »

Roger Waters, de son côté, affirme qu’il ne jouerait plus ce morceau (la chanson titre) sur scène même si on lui offrait un million de Livres sterling (interview à The World, juillet 2008). Déjà en 1985 (donc 15 ans seulement après la sortie du disque), il avait affirmé qu’Atom Heart mother était « le meilleur exemple, dans toute la production du groupe, de ce qu’il faudra foutre à la poubelle et surtout ne plus jamais écouter ».

David Gilmour, quant à lui, estime que cet album, « c’était du grand n’importe quoi. Nous touchions vraiment le fond, à l’époque, nous grattions les fonds de tiroir pour remplir un nouveau disque. L’idée de départ n’était peut-être pas complètement mauvaise mais le résultat est désastreux. L’album trahit vraiment l’absence d’inspiration. » Il en remet une couche dans une interview pour Mojo Magazine de 2001 : « Atom Heart Mother ? God, it’s shit, possibly our lowest point artistically »

Si les mots de Gilmour sont si durs envers ce disque, c’est peut-être parce que pour la première fois sa légendaire flemmardise fut mise à rude épreuve. Depuis deux ans qu’il faisait partie du groupe son apport au niveau des compositions était si faible que les autres le consignèrent dans le studio (c’est Nick Mason qui raconte l’anecdote) jusqu’à ce qu’il ait accouché d’une chanson digne de figurer sur l’album. Ce fut « Fat Old Sun ». Ce qui est bizarre dans le dénigrement de Gilmour, c’est que « Fat Old Sun » est un de ses morceaux de concert favoris, qu’il a joué, me semble-t-il, à tous ses concerts en solo depuis 2006 (ainsi qu’une bonne centaine de fois avec Pink Floyd entre 1970 et 1971). Mais il est vrai que la chanson est bien plus aboutie en concert, où elle est plus rythmée et dure jusqu’à 16 minutes, comme au concert de Cleveland le 6 novembre 1971.

Quant à Roger Waters, qui fut pourtant, avec Nick Mason, l’un des concepteurs du projet et l’un de ses principaux maîtres d’œuvre, je n’ai qu’une théorie personnelle pour tenter d’expliquer une telle acrimonie : à partir de 1970 il commençait à essayer de faire passer ses préoccupations politiques dans ses textes. La chanson « If », qui ouvre la seconde face du disque est d’ailleurs un exemple de chanson à préoccupation vaguement sociale (on ne peut pas encore y voir une analyse politique, mais les vers « If I go insane, please don’t put Your wires in my brain » trahissent un frémissement contestataire.) Cette chanson, Pink Floyd l’a rarement jouée en concert, mais Waters, lui, l’a jouée à chaque concert de ses tournées 1984-85 et 1987. Par contre, le reste du disque apparaît assez pauvre au niveau des textes. Il n’y en a pas du tout sur la première face et quasiment pas sur le morceau « Alan’s psychedelic breakfast qui occupe presque la moitié de la seconde face. La chanson de Gilmour est une simple ode à la nature comme Pink Floyd en avait déjà produites sur ses précédents disques (« Grantchester Meadows », par exemple, sur l’album « Ummagumma »). « Summer 68 », la chanson de Richard Wright, évoque avec une certaine amertume, une aventure qu’il aurait eu avec une groupie, aventure qu’il aurait assez mal vécue. Tout cela apparaît peut-être aux yeux du Waters des années 80 comme très superficiel. David Gilmour juge « Atom Heart Mother » prétentieux en raison de son ambition de se frotter à la musique classique. Mais j’ai du mal à imaginer que ce soit un point de vue partagé par Waters puisqu’en 2005 il a publié l’opéra « Ça ira » (pas un opéra-rock! Un opéra tout court).

Alors, ce disque est-il vraiment à réserver aux fans les plus endurcis ? Je ne le crois pas et je vais essayer d’expliquer pourquoi.

Pour cela, il faut d’abord replacer « Atom Heart Mother » dans son contexte.

En 1967, Pink Floyd avait sorti un premier album, « The Piper at the Gates of Dawn », chef d’œuvre du rock psychédélique majoritairement concocté par Syd Barrett, alors chanteur, guitariste et principal compositeur du groupe. Puis Syd Barrett avait eu le cerveau cramé par le LSD. Incapable de tenir son rôle durant les concerts, il avait fallu le seconder (c’est ainsi que David Gilmour intégra le groupe) puis, au début de l’année 1968, il avait été écarté. Pink Floyd avait alors dû se réinventer.

Syd Barrett à peu près à l’époque où il sombre dans la folie

Leur second album, « A saucerful of secrets », avait été le premier à se frotter à la musique contemporaine, notamment dans l’ambitieuse chanson titre. Le psychédélisme était encore présent, mais aucun des quatre membres restants ne voulait, ni ne pouvait faire du « Syd Barrett ». L’album fut bricolé avec des chansons déjà écrites qui furent remaniées tandis que d’autres furent composées pour l’occasion. Alors que tout le monde s’attendait à une catastrophe, le groupe ayant perdu sa principale force créatrice, l’album se révéla consistant et varié. Déjà, Roger Waters commençait à prendre les rênes de la nouvelle équipe. Un nouveau style s’affirmait, qu’on peut apparenter au rock progressif, bien que cette appellation soit très générale.

Il y eut ensuite une musique de film réalisée à la demande de Barbet Schroeder pour son film « More ». Outre quelques plages de rock progressif dans la continuité de l’album « A saucerful of secrets », Pink Floyd y incorpora quelques chansons folk (par exemple « Green Is the Colour »), deux morceaux de hard rock (« The Nile Song », « Ibiza bar ») et des passages de pur blues (« More Blues »). L’ensemble était plutôt éclectique, pour ne pas dire hétéroclite, mais il s’agissait d’une œuvre de commande destinée à illustrer un film. L’album fut plutôt bien reçu et il est vrai qu’il comporte plusieurs très bonnes chansons (« Cirrus Minor », « Crying Song », « Cymbaline », « Main theme from More »).

A ce moment, le groupe en était au point où il fallait décider d’une direction musicale pour l’avenir. Le blues avait été leur point de départ (d’ailleurs le nom même du groupe est composé du prénom de deux bluesmen américains, Pink Anderson et Floyd Council) mais ce genre musical n’était plus qu’un divertissement mineur à leurs yeux, qu’ils garderaient, au cours des années suivantes, pour meubler les rappels des concerts. En 1969, le psychédélisme brillait de ses derniers feux. On en trouverait des traces chez Pink Floyd jusqu’à l’album Meddle, en 1971, mais ce n’était plus l’ADN du groupe. Richard Wright (claviériste) et Nick Mason (batteur) étaient amateurs de jazz et de musique contemporaine. Enfin, la mode était aux fusions entre le rock, le jazz et la musique classique (comme le tentaient des groupes tels que Nice, Procol Harum, Deep Purple ou Colosseum). Mais c’était aussi l’époque des hippies, du revival folk et de l’émergence d’un rock plus dur, qu’on appelerait plus tard le « metal », avec des groupes – surtout américains – comme les Stooges, le MC5, Steppenwolf ou Alice Cooper.

En haut, le groupe Colosseum, l’un des premier à tenter la fusion du rock et du jazz, vers 1968. En dessous, le groupe MC5, précurseur du métal, considéré au début des années 70 comme le groupe le plus violent du monde.

Incapable de faire un choix, les musiciens décidèrent de sortir un album dans lequel chacun d’eux disposerait d’une demi face de disque pour s’exprimer. A sortie en 1969, l’album en question, « Ummagumma », révéla donc cruellement l’absence de cohésion du groupe. Il comportait de bons passages mais valait surtout pour le disque live accompagnant cette expérimentation en studio. Le principal point faible était dans les compositions ésotériques de Wright et Mason, un peu prétentieuses (et assez datées aujourd’hui).

Avant de se mettre au travail sur un nouvel album, Pink Floyd répondit à une nouvelle commande de musique de film : il s’agissait de travailler pour le projet de Michelangelo Antonioni intitulé « Zabriskie Point ». Le groupe enregistra plus de 80 minutes de musique mais le réalisateur n’en conserva qu’à peine une douzaine, ce qui fut un facteur de frustration important. Les trois morceaux retenus par Antonioni étaient assez dans l’esprit de la musique de l’album « A saucerful of secrets ».

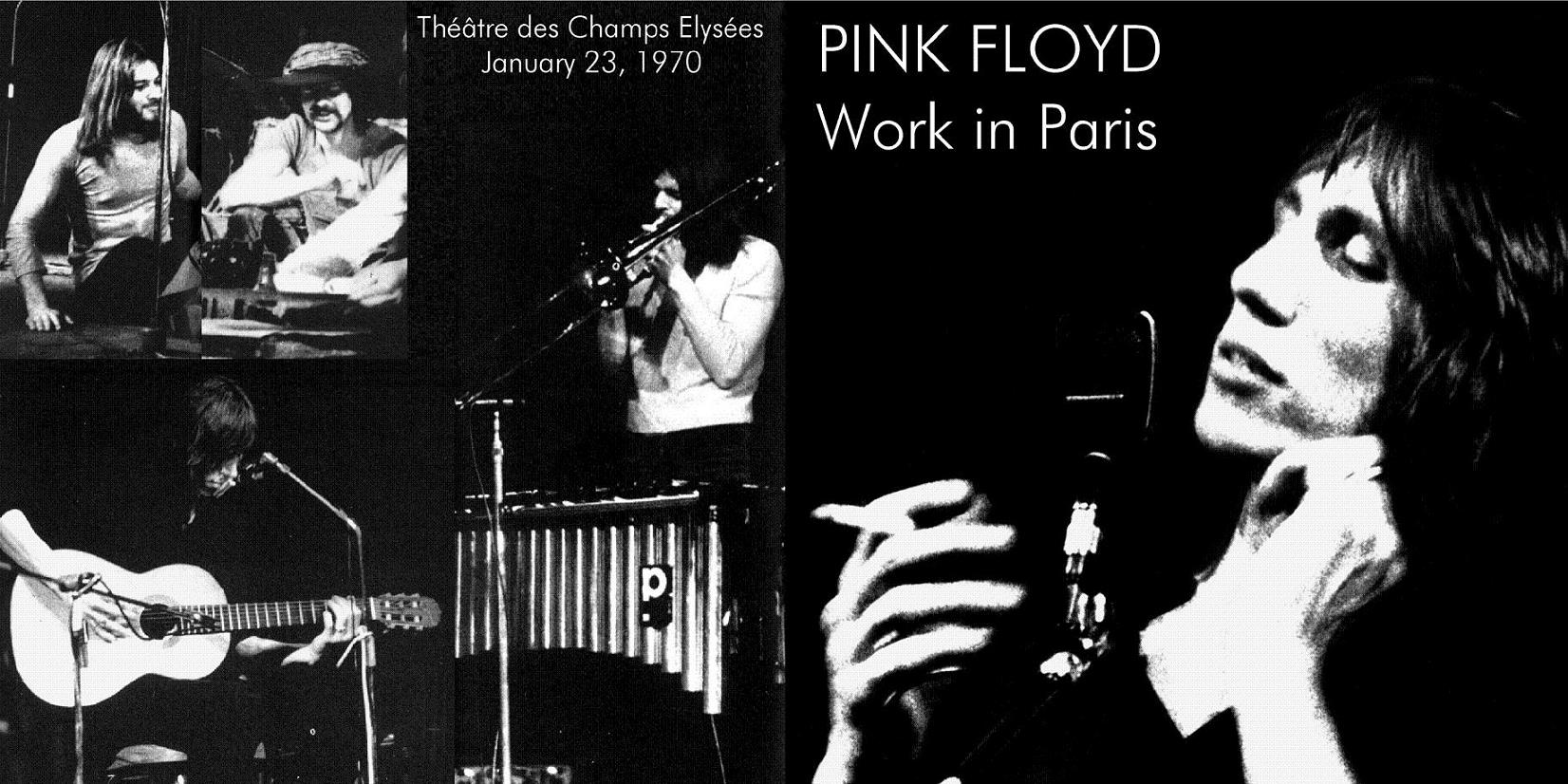

Lorsque le moment vint de se mettre au travail sur un nouvel album, la crise existentielle n’était toujours pas réglée. Mais les déchets du projet « Zabriskie point » constituaient une matière susceptible de recyclage, une pratique dont le groupe fut longtemps coutumier. Depuis janvier 1970, Pink Floyd avait aussi passé de longues heures en répétition pour mettre au point de nouvelles chansons. A partir de fragment de ces répétitions, le groupe avait assemblé une nouvelle pièce musicale qu’il rodait en concert soir après soir. Le point de départ en était une suite d’accords mise au point par Gilmour, qu’il nommait « Theme from an Imaginary Western » car cela sonnait effectivement comme une de ces musiques un peu grandiloquentes qu’on trouve dans les westerns.

Quand le morceau fut jugé assez abouti, le processus d’enregistrement débuta. A cette époque, le studio EMI venait de se doter d’une console huit pistes. Curieusement, les ingénieurs du son exigèrent que la rythmique fut enregistrée en une seule fois car il était interdit de couper et coller la bande magnétique d’un pouce de largeur qu’utilisait cette console. Roger Waters et Nick Mason durent donc enregistrer toute leur partie (soit 23 minutes) en une seule fois. Les autres instruments furent enregistrés ensuite sur les autres pistes.

La console huit pistes TG12345-Mk.II sur laquelle fut enregistrée l’album Atom Heart Mother

Le résultat parut insuffisant à tout le monde. L’ensemble manquait de substance. Pink Floyd s’adressa alors à un ingénieur du son, Ron Geesin, qui avait été conseillé par un ami. Ils lui demandèrent de compléter leur morceau (qui portait alors le nom provisoire de « The Amazing pudding ») en y incorporant des instrumentation de musique contemporaine. Ron Geesin raconte que cette tâche ne fut pas de tout repos. « Personne ne savait au juste ce qu’il voulait. Aucun d’eux n’était même capable de lire une partition, raconte-t-il ». Mais les membres du groupe apportèrent diverses contributions qui permirent de réaliser la fusion souhaitée entre l’orchestre, le chœur et les instruments de rock.

La nouvelle version de la chanson fut testée au Bath Festival of Blues and Progressive Music (27 juin 1970). Lorsque la BBC invita le groupe à donner un concert dans ses studios, le 16 juillet, Geesin suggéra de trouver un meilleur titre que « The Amazing pudding ». L’idée fut trouvée dans les pages du Evening Standard. Un article s’intitulait « Atom heart mother named » et traitait de la première femme dotée d’un pacemaker actionné par une pile atomique.

La pochette du disque fut le résultat du même genre d’improvisation. Le groupe demanda à Storm Thorgerson, directeur du studio de créations graphiques Hipgnosis (qui a réalisé la plupart des pochettes de Pink Floyd) de trouver quelque chose de simple. Il prit sa voiture et partit en ballade à la recherche d’une idée. A peine sorti de l’agglomération, il avisa un champ avec des vaches. Il s’arrêta et prit quelques photos. La vache du recto porte le nom de « Lulubelle III ».

Cette pièce musicale très ambitieuse, fait aujourd’hui l’objet de fréquents dénigrements, comme je l’ai rappelé ci-dessus, mais sa qualité n’est pas forcément dans l’exploit technique d’avoir fusionné deux mondes musicaux aussi différents, ni dans la qualité de l’écriture, laquelle, on l’a vu, ressemble plutôt à du bidouillage qu’à autre chose. Non, sa vraie force est dans son pouvoir d’évocation. David Gilmour était dans le vrai en surnommant sa petit improvisation de guitare « Theme from an Imaginary Western ». Du début jusqu’à la fin de ces 23 minutes, le morceau tisse des ambiances puissamment suggestives. Il faut se laisser emporter par ces sonorités, ces dissonances, parfois, de la même manière qu’on découvre et qu’on apprécie une oeuvre telle que « Le Sacre du Printemps », de Stravinski.

Alors, certes, la seconde face du disque est plus inégale. Le morceau final, « Alan’s Psychedelic Breakfast », semble n’être qu’un recyclage du spectacle que Pink Floyd donnait sur scène depuis 1969 sous le titre « The Man and the journey ». Du printemps 1969 jusqu’au début de l’année 1970, Pink Floyd a joué en concert ce spectacle divisé en deux longues pièces composées d’un assemblages de titres reliés par des séquences sonores expérimentales telles bruits d’outils, bruit d’un repas, etc. J’emprunte ici le descriptif précis qui figure dans l’article wikipedia consacré à ce spectacle:

« The Man raconte la journée d’un homme ordinaire, dans tout son caractère archétypal. Cela commence par Daybreak (« Lever du jour »), qui deviendra « Grantchester Meadows » sur l’album Ummagumma (1969). Le morceau suivant, Work, n’est jamais sorti en album. C’est une pièce qu’on pourrait qualifier de « musique concrête » qui fait intervenir le marteau, la scie égoïne, le vibraphone et la batterie, le tout restant très mélodique. Après cela, à l’image de l’homme de The Man rentrant chez lui, les membres du groupe se font servir le thé sur scène par un roadie. Un morceau très bluesy, Afternoon, apparaîtra plus tard sur la compilation Relics (1971), sous le titre Biding My Time. L’homme se met ensuite au lit avec sa compagne pour Doing It (littéralement, « le faire »).

S’ensuit Sleep, le sommeil, qui rappelle la seconde partie de l’instrumental central de Set the Controls for the Heart of the Sun. Les glissendi de guitare et les vibratos de l’orgue tissent une trame éthérée très évocatrice. Un appareil spécialement conçu pour le claviériste Rick Wright, l’« Azimuth Coordinator », distribue les sons dans toutes les directions en alternance. Cymbaline, un morceau de l’album More, arrive ensuite sous le titre Nightmare, « cauchemar ». Avec cette pièce s’achève The Man, qui contient déjà en germe quelques thèmes qui seront développés dans les albums suivants du groupe : l’aliénation, l’angoisse existentielle… »

Bootleg du concert de Paris, le 23 janvier 1970 où Pink Floyd joue encore une partie de « The Man & the Journey ». « The Amazing pudding » fut également interprétée ce soir là.

« Comme The Man, The Journey (« Le voyage ») est un collage bout à bout de morceaux tirés du répertoire du groupe, et d’autres pièces inédites, autour d’une idée-force. Il s’ouvre sur un morceau logiquement intitulé The Beginning (« Le début ») et qui est en fait Green is the Colour. À sa suite s’enchaîne Beset by Creatures of the Deep (« Harcelé par des créatures nocturnes »), titre donné pour l’occasion à Careful With That Axe, Eugene. Le troisième morceau, The Narrow Way, est encore inédit lorsqu’il est présenté dans le cadre de The Journey, à la différence de ses deux prédécesseurs. Cette composition de David Gilmour, développée, apparaît dans l’album Ummagumma. The Pink Jungle est une reprise de Pow R. Toc H., morceau de l’époque Barrett.

The Labyrinths of Auximenes (« Les labyrinthes d’Auximènes ») est un autre inédit, qui rappelle beaucoup la séquence Sleep de The Man, jusqu’à l’emploi de l’« Azimuth Coordinator ». Il est suivi d’une autre nouveauté, Behold the Temple of Light (« Voyez le temple de la lumière »), morceau lent et solennel qui est suivi de The End of the Beginning, nouveau nom de la coda de A Saucerful of Secrets, parfois développée majestueusement avec des cuivres et des choeurs. »

Sur l’album « Atom Heart Mother », Pink Floyd reprend donc le concept et compose trois petits passages instrumentaux inédits (des restes des sessions « Zabriskie point »), mais seul le dernier des trois est vraiment abouti. Et l’ensemble est malheureusement trop long. C’est amusant à la première écoute. Après, en général, on passe cette piste du disque. « Alan’s Psychedelic Breakfast » n’a d’ailleurs été jouée qu’une seule fois en concert, le 22 décembre 1970 à Sheffield.

Restent les trois seules « vraies » chansons du disques. « If » est une belle ballade très douce. « Summer 68 », au contraire, est un morceau très entraînant que j’ai toujours beaucoup de plaisir à écouter même s’il est un peu atypique. Il fait partie de ces quelques morceaux composés par Richard Wright entre 1968 et 1970 qui portaient vraiment son empreinte. Enfin, « Fat Old Sun », le morceau de David Gilmour, n’est ni très original, ni très rythmé, mais sa mélodie insidieuse est efficace et les interprétations live sont excellentes.

Le principal défaut de tout cela, c’est qu’encore une fois Pink Floyd n’apparaît pas vraiment comme un groupe mais comme une addition d’individualité aux tempéraments très différents. Toutefois, le morceau « Atom Heart Mother » prouve que le groupe, lorsqu’il travaille ensemble, arrive à produire un résultat largement supérieur à la somme de ses individualité. Cette fois-là, la mayonnaise n’a pris que grâce à l’intervention de Ron Geesin. L’année suivante, avec l’album « Meddle », Pink Floyd parviendra enfin à donner sa pleine mesure.

lulubelle III nom de la vache

Eh oui!

Hello, je decouvre avec plaisir votre site tres axé Pink Floyd, ce qui est tres bien (sic!),et concernant cet album, j’avoue etre tres surpris des critiques de l’album, y compris des membres du Floyd. Pour moi, c’est un des meilleurs (le meilleur etant Meddle) suivi de Atom Heart Mother. C’est le seul Pink Floyd avec Meddle que je peux encore écouter en 2021 ! Certes, mon avis est biaisé du fait que pour moi le Floyd s’arrete en 1971 avec Meddle, la suite étant totalement indigeste pour non pas mon tube digestif, mais mon systeme auditif. C’est un avis totalement personnel donc totalement subjectif, mais j’ai lu par ci par la que beaucoup pensent comme moi. (La flamme s’est rallumé, un peu, avec Animals mais pas de quoi faire un feu). J’aurais pensé avant de venir ici, que cet album était resté parmi un des meilleurs, tant chez les critiques que chez les musiciens. Je comprend mieux maintenant le changement de direction musicale du groupe après 1971, que moi je n’ai jamais aimé. Dark side of the moon etant pour moi le summum du n’importe quoi commercial, sans parler de shine on you crazy glass (surtout pas diamond) … Je disais donc que la face 1 de ce disque atom heart mother avec le morceau titre est terriblement excellente. Je suis sur que dans 50 ans, si l’espece humaine a toujours un systeme auditif non détruit par le rap, cet album ressurgira comme etant un des 2 meilleurs PF.

Quelle dureté dans les critiques! Si l’absence d’inspiration est capable d’accoucher de tels opus, alors Vive l’absence d’inspiration !!!! Je devrais peut etre me mettre a composer, parce que question absence d’inspiration …

C’est toujours une question de goût, évidemment.

J’adore Atom Heart Mother. ça ne m’empêche nullement d’adorer Dark Side, Wish you were here, Animals et, plus que tout, The Wall, aussi différents soient-ils les uns des autres.

Pour ma part, c’est l’album par lequel j’ai découvert Pink Floyd à l’époque et c’est celui que je préfère avec ensuite « Ummagumma », « Meddle » et « Wish you were here ».